在当今数字化转型加速的时代,科技企业面对的抉择远超以往,特别是在“构建还是购买”与“苦干还是自动化”这两个问题上表现得尤为突出。每一个细微的选择不仅影响团队的日常工作效率,更可能决定企业的市场竞争优势和成本结构。本文将深度剖析这两个主题,揭示其背后的经济逻辑、文化心理和实际执行难点,为企业提供制定技术决策的参考。 首先,“构建还是购买”常常是工程团队及产品经理在项目推进初期遇到的核心难题。自研解决方案拥有灵活定制、掌控风险高的优势,然而成本和时间消耗巨大。相反,购买第三方工具或服务能够快速引入既有成熟功能,节省开发资源,但也面临供应商依赖和集成适配的挑战。

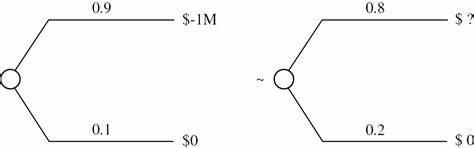

如何判断权衡,成为企业实现数字化和规模化的关键一步。 工程团队中,尤其是具有技术背景的工程师和工程经理,往往缺少评估外购软件投资回报的专业训练。很多时候,他们对价格的反应类似于一般消费者的心态,比如考虑是否超过了个人大额开销的阈值,如一千美元的“小买”、三万五千美元以上的“重大投资”。这种自然心理使得许多潜在高效工具的采购请求迟迟得不到提出或批准,从而导致团队成员重复造轮子,浪费大量宝贵时间。 时间是软件开发中最宝贵的资源,合理利用工具能够释放大量工程工作时间。如果某款年费一万美元的工具,每位工程师每月节约8小时工作量,那么根据一般软件工程师的完全负担工资(约每小时80美元计算),这笔投资从经济角度来看往往能带来极其可观的回报。

举例来说,若是两位工程师使用该工具,即使节省了不到一百个小时工作时间,也已足以覆盖工具费用;人数越多,节省的整体工时价值更高,相当于增添了临时的额外人手。 此外,企业文化对“买还是造”的决策也有深远影响。许多团队因为先入为主的节俭习惯或财务压力,形成对购买软件工具的畏惧,导致错失利用现代高效工具改善工作流程的机会。领导层需要通过明确的机制,教育和鼓励团队成员合理评估工具所带来的价值,摒弃单纯以价格为导向的决策思维,并确保购买申请得到公平、无压力的审批环境。 另一方面,衡量整套工具或技术方案的效益时,必须考虑实际工作的持续产出和效用。工具带来的时间节约应当转换成更有价值的工程产出和创新,而非仅仅将时间转移到其他琐碎任务,否则总成本和效益难以真正平衡。

项目负责人和管理层应建立衡量指标,确保工具使用情况和预期节省工作量得到有效追踪,防止无效支出升级为“工程订阅肥胖症”。 企业还应审视自动化的发展带来的变革。传统上,工程师习惯“苦干”,即通过手工操作和重复劳动完成任务。然而环境变化及技术进步推动“自动化”浪潮,从CI/CD流水线到自动化测试,再到智能运维和代码生成,都使得繁重的重复工作得以机器代劳,释放人力投入更具创造性和战略性任务。 自动化不仅仅是节省时间,更彻底改变工作方式。以Gitlab替代自建JenkinsCI/CD系统为例,虽然有固定支出,但大幅提高了系统稳定性和扩展能力,释放工程师精力向产品核心功能推进。

这种投资体现的是综合效益的长远视角,而非短期成本节约。 在选择自动化工具时,应综合考虑其是否为核心产品优势所在,是否存在现成的可靠工具,是否能带来优于内部开发速度和质量的解决方案,以及供应商的稳定性和行业口碑。公司的资金状况和风险偏好也将影响决策。极端情况下,若预算短缺且工具供应商不够稳健,则可能不得不选择自建方案,而这通常伴随更大运营风险和资源消耗。 对于企业管理者而言,更重要的是培养跨部门的沟通能力。技术团队需要理解商业层面的成本效益概念,而非单纯技术执着;商业团队也需尊重技术专业判断,避免因价格焦虑割伤未来生产力。

管理层应当推动双方共同参与投资回报率(ROI)评估过程,形成共同语言,使采购决策更具科学性和透明度。 值得一提的是,软件开发领域不断涌现的新技术和工具为企业提供了更多选择,但也容易造成信息过载和工具繁杂。工程师日常浏览新技术新框架固然重要,但若缺乏有效引导和评估,将陷入工具过多、碎片化严重的困境,反而降低整体效率。因此,自动化和工具选择需要结合公司长远战略、团队实际需求以及技术选型标准,避免盲目跟风。 除此之外,考虑到市场竞争形势,购买优秀工具快速实现产品发布也能带来宝贵的先发优势。在某些情况下,即使订阅费用在18个月内达到甚至超过产品初期收入,也可能值得。

因为先发进入市场,抢占用户份额,提高品牌知名度所带来的商业价值难以用简单数字衡量,而这些都是支持合理采购的重要因素。 综合来看,正确回答“构建还是购买”以及“苦干还是自动化”的问题,无疑需要企业具备多维度视角。技术、财务、产品和运营四个部门的深度协作,科学的ROI计算方法,开放透明的团队氛围,细致的过程管理和事后效果评估,才能实现工具采购的最佳实践。合理的投资能够使团队由内而外焕发活力,更高效地应对瞬息万变的市场需求。 未来的竞争已不单是产品功能的比拼,更有团队交付效率的竞争。挣扎在重复琐碎工作中的工程师若能用更多时间进行创造与创新,企业必然获得质的飞跃。

作为管理者,促进团队从“苦干”的惰性走向“自动化”的智慧,既是责任也是机遇。只有拥抱现代化工具、合理评估价值回报,才能激活潜藏的巨大生产力,助力企业立于不败之地。