无差别原则,又称为无理由原则,是概率论和决策科学中的一个核心概念。它的基本主张是在缺乏任何相关信息或证据的情况下,应该对所有可能的结果赋予同等的主观概率,也就是说对所有事件表现出平等的信念。这一原则不仅从逻辑和哲学上致力于追求公平和理性的概率分配,也成为贝叶斯统计学中构造非信息性先验分布的基础。然而,尽管其表面上显得简单直观,无差别原则在应用过程中却伴随着复杂的挑战和争议。理解无差别原则的内涵、历史背景和现实应用,有助于深入把握概率分布的起点以及科学决策的合理性。无差别原则最早的思想可追溯至古希腊哲学家伊壁鸠鲁,他提出“多因说”,主张面对多个理论或解释时应予以同等考虑。

随后罗马诗人卢克莱修通过对死亡多种原因的类比进一步阐述了这一观点。现代概率理论的奠基者雅各布·伯努利和皮埃尔-西蒙·拉普拉斯也曾把这一原则视作自然且显而易见的规则,拉普拉斯将其明确定义为将所有同类事件划分为等可能的若干种情形,并根据有利情形与所有情形的比率来确定概率。以掷硬币为例,若硬币双方均无偏,一面为正面另一面为反面,且没有其他可能,原则上应将两面赋予1/2的概率。类似地,对标准六面骰子而言,每个面因对称且无分辨因素,应有1/6的概率出现。再例如,抽取一副正规扑克牌中任一张牌的概率为1/52。以上案例体现了无差别原则在理想条件下的合理和应用便利。

然而,原则的简单性并不能掩盖其实践中的复杂性。首先对称性或均匀性的假设在现实中往往难以严密满足。硬币的具体质心分布、抛掷力量和旋转都可能导致某一面出现的概率偏离均匀分布。而骰子如果形状不规则或存在破损,亦会影响概率分配。对于扑克牌,洗牌技术的成熟程度和洗牌前的牌序也影响着真实的概率。此外,将无差别原则直接应用于连续变量时,往往遇到更严重的问题。

对连续区间的均匀分布假设容易引发矛盾,如“盒中立方体边长”的经典例子。假定边长均匀分布在3至5厘米之间,表面积和体积均由此计算得到不同区间。但若对面积或体积同样假定均匀分布,则导致各参数之间的概率分配互相矛盾,引发认知困惑。这揭示了无差别原则在参数变换下的不变性问题,也称为尺度依赖性。贝特朗悖论进一步展示了如何针对随机几何问题缺乏唯一合理的概率分配方法。面对这些挑战,爱德温·杰恩斯提出了“转化群原则”,作为无差别原则的延伸。

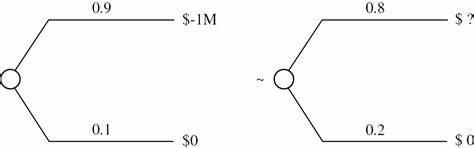

该原则认为应对所有等价问题保持无差异,即概率分布应满足一定变换群的不变性,从而确定合理的不信息先验。借助这一方法,可以有效避免因不同变量选择而导致的概率分布矛盾。在统计物理领域,同等能量状态微观态的等概率假设本质上体现了无差别原则,但为了合理定义均匀概率密度,必须选用正则共轭变量,借助李维尔定理保障哈密顿系统的体积守恒。这从物理机制上提供了均匀先验分布的理论支撑。无差别原则的重要性不仅限于数学和物理,其在决策理论中也具有深远影响。面对不确定性,决策者若无差别地对所有可能情景赋予相等信念,则能保持决策过程的理性和公正。

但现实中信息的不对称和认知偏差常常破坏这种均衡,引发风险厌恶、框架效应等行为经济学现象。对这一原则的批评主要集中在其理论基础的脆弱性和应用局限。哲学家约翰·梅纳德·凯恩斯指出无差别原则仅在毫无任何理由偏好时才适用。更糟糕的是,连续变量上的均匀分布假设本身往往不可归一化,导致概率解释的不严谨。此外,实际问题中难以界定何谓“无相关信息”,而人为选择的分割方式也可能产生矛盾的概率赋值。尽管如此,无差别原则依然是概率论演进的重要里程碑,引导学者思考如何在信息稀缺中合理表示“无知”。

现代统计学家通过最大熵原理等方法推广和完善这一思想,使概率分布在确保信息最大化的同时保持无偏。总结而言,无差别原则作为最初的概率赋值方法,提供了一种朴素而公平的起点。在面对有限信息或完全未知时,为合理分配疑虑和不确定性提供理论支持。它既揭示了概率赋值的哲学根基,也暴露了实际操作的复杂困境。持续的理论创新,如转化群原则和最大熵方法,正推动该原则适应更广阔的应用场景,促进概率推理与科学决策的进步。对学术研究者及实务操作者而言,深入理解无差别原则的优势与局限,有助于避免概率判断中的陷阱,提升可信度和解释力。

随着数据时代的来临,面对海量且多维度的不确定性,掌握如何从无知中理性赋值正成为量化分析与智能决策的关键所在。