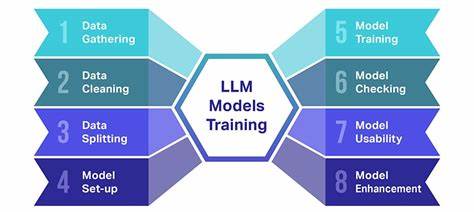

在软件开发的世界里,人工智能的引入正在引发一场深刻的变革。尤其是自主编码代理(Autonomous Coding Agents)的出现,不仅改变了开发流程,也在技术架构和团队协作中引入了全新的思考方式。OpenAI Codex作为其中的佼佼者,展现了自主编码代理在实际应用中的潜力与挑战。本文将深入解析自主编码代理的概念,结合Codex的案例,探讨其工作原理、优势、现存问题以及未来的发展方向。 自主编码代理不同于传统的交互式代码辅助工具,它们能够在无人干预的情况下,基于任务描述自动完成代码编写,并将成果以拉取请求(Pull Request)的形式提交,极大地提升了开发自动化的水平。与GitHub Copilot等受监督的编码助手相比,自主编码代理更具独立性,能够承担完整的开发任务,成为开发团队的潜在智能成员。

OpenAI Codex 在该领域树立了典范。通过对Haiven这一内部演示应用的改进任务测试,Codex展示了其对源代码结构的理解能力及自动化实施的能力。该任务旨在优化仪表盘中类别标签的显示方式,从而提升用户界面的美观与易读性。Codex通过反复的文本搜索,精准定位相关代码段,并智能选用已有的工具函数,最终完成了代码改进,虽然在测试运行环节遇到了一些环境配置的问题,但整体展现出较高的任务执行力。 分析Codex的运行日志可以发现,它采用了大量简单而直接的文本搜索(grep)策略来定位代码片段。这种方法虽然看似粗糙,却经过实践证明具有效率与可靠性的平衡。

相比之下,更为复杂的语义搜索与抽象语法树(AST)解析在实际应用中受限于环境复杂度与性能考量,文本搜索凭借其简洁性在当前阶段仍被广泛采用。 另外,Codex所依赖的远程开发环境十分关键。它通过预先配置的容器镜像与启动脚本构建独立的沙箱环境,确保了任务执行的隔离性与安全性。然而,环境的成熟度直接影响到工具能否准确执行编译、测试等关键步骤。Codex在实际运行中未能成功执行所有测试,反映了当前自动化环境配置的挑战,也揭示了未来工具需在环境一致性和依赖管理方面加以改进。 编码质量方面的观察尤为重要。

自动代理在复用现有代码上表现不一,有时会重复开发已有功能,带来代码冗余。更为理想的是能够一眼识别代码库中的工具函数,既提高效率,又保证代码一致性。此外,代理还应具备发现新增需求点的能力,自动扩展修改范围,确保前后端体验的一致性与完整性。Codex在其多次尝试中,在某些情况下做到较好,但整体还存在改进空间。 对于小型而非紧急的代码任务来说,自主编码代理显得尤为合适。它能迅速完成细节上的修饰工作,释放开发者的宝贵时间专注于更核心的研发内容。

但这也引发了一个思考,即如何避免代理提交的半成品代码淤积而未被及时处理,从而浪费团队有限的精力资源。合理的代码审核机制和优先级管理因此成为必要保障。 进一步展望,自主编码代理的技术生态需要在多方面提升成熟度。首先,编码代理的语义理解与推理能力需要加强,以减少重复造轮子现象,提高代码复用率。其次,集成更完善的测试执行和静态代码分析功能,将提升代码提交的可靠性与安全性。最后,改进多语言和多技术栈的适配能力,确保代理能够适应复杂多变的实际项目需求。

当前,自主编码代理的广泛应用仍面临诸多挑战。包括开发环境的配置自动化、依赖管理的稳定性、代码质量的持续监督以及团队协作流程的融入等。这些因素决定了代理是否真正能够无缝融入开发团队,成为高效的助力而非负担。 总结来说,自主编码代理代表了软件开发智能化的未来方向。OpenAI Codex作为先行者,用实际案例揭示了其应用价值和存在短板。随着技术的不断成熟,我们有理由期待,未来这些智能代理将能够承担更复杂的任务,优化从代码编写、测试到部署的全过程,为软件交付带来革命性的效率提升。

与此同时,团队文化、开发流程和工具链也需不断进化,才能充分释放这些智能代理的潜力,实现人机协作的最佳状态。自主编码代理的时代,已经缓缓到来。