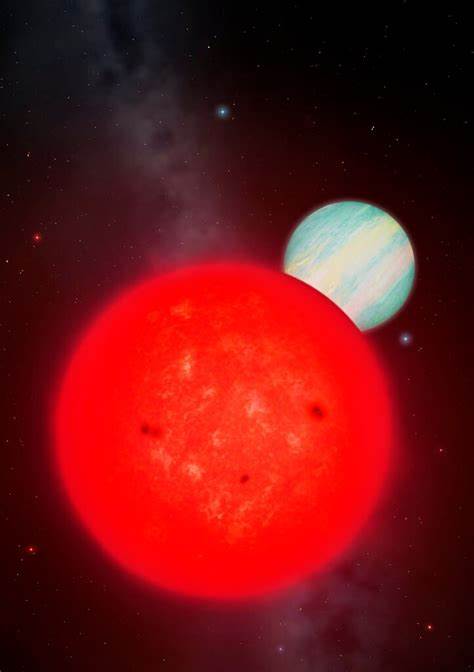

在浩瀚的宇宙中,恒星和行星的形成与演化一直是天文学关注的焦点。近日,一项由伦敦大学学院(UCL)和华威大学主导,涵盖智利、美国及欧洲多个国家合作的国际天文学团队,公布了一个惊人的发现:一颗巨型气态行星TOI-6894b围绕着银河系中迄今已知质量最小的恒星TOI-6894运行,而这一发现彻底颠覆了现有的行星形成理论。TOI-6894是一颗典型的红矮星,其质量仅为太阳的约20%,这一体量的恒星历来被认为无法孕育形成巨型行星。常规的核心吸积理论认为,低质量恒星周围的原行星盘因气体和尘埃含量有限,不足以促成大质量行星致密核的形成,从而无法触发气体巨行星的快速积累过程。艰难孕育出的行星多为岩石类或体积小的天体,巨行星几乎罕见。TOI-6894b的发现,意味着该理论存在显著的缺陷,需要进一步修正或补充。

关于TOI-6894b,其半径略大于土星,但质量仅为土星的约一半,属于低密度气态巨星。此行星绕一颗极其微小的恒星公转,其宿主星的质量远低于之前被发现拥有巨行星的最小恒星。这种极端情况下的行星存在,揭示了我们对低质量恒星周围行星系统的理解远远不充分。分析表明,TOI-6894b的形成可能不完全依赖传统的快速气体吸积过程。研究人员提出了两种可能的形成机制:一种是中间状态的核心吸积过程,行星逐渐吸积气体但未达到形成巨大致密核所需的质量阈值;另一种则是重力不稳定盘碎裂理论,原行星盘因自身引力失稳而分裂,形成巨大气态行星胚胎。尽管如此,现有观测数据并未完整解释其具体形成路径,TOI-6894b的诞生过程仍然悬而未决。

这颗行星的另一个引人注目特征是其相对较低的温度,仅约420开尔文,远低于大多数被发现的炽热木星型行星的1000至2000开尔文。较低温度使TOI-6894b成为研究冷态气态行星大气化学反应和物质分布的理想“实验室”。科学家们推测,其大气中可能含有主导反应的甲烷,同时极有可能出现氨,这在已知系外行星大气中尚属首次。由此,TOI-6894b不仅在行星形成理论上具有极高的挑战和研究价值,同时在大气成分和气候研究方面也展现出独特吸引力。为了深入探究这颗行星的形成与大气构成,国际天文团队计划利用詹姆斯·韦伯空间望远镜(JWST)展开后续观测。通过对TOI-6894b大气的详细光谱分析,研究人员希望厘清其核心大小和气体来源,进而验证不同形成机制的合理性。

这项工作将有助于解答低质量恒星如何孕育巨型行星的悬疑,并提供数据支持以改进和完善行星形成理论模型。正规数据来自TESS(凌日系外行星巡天卫星),该卫星对超过九万颗低质量红矮星进行了长期监测。发现TOI-6894b的努力始于对TESS数据的系统检索和分析,结合欧洲南方天文台(ESO)极大望远镜(VLT)的精准观测,实现了对星体和行星参数的确认。联合研究团队的多名科学家均表示,该发现不仅证明了低质量恒星也有能力孕育巨型行星,更为理解银河系内行星的多样性和形成频率提供了崭新视角。银河系中多数恒星均属质量较低的红矮星,他们的行星系统状况直接影响我们对全星系行星总量的估计。TOI-6894b的存在可能预示着气态巨行星在银河系中的普遍程度被严重低估。

此类天体的深度凌日变化为高精度测量提供了良机,为研究行星内部结构和大气成分开辟了新路径。未来随着观测技术和理论的发展,我们或许将逐步揭示更多类似神秘行星,深化对星际行星形成环境多样性和演进路径的认知。综观整个研究过程以及展望,TOI-6894b的发现不仅代表了天文学领域的一次质的飞跃,更是科学探究精神的最好体现。它强烈提醒我们,宇宙规律远比人类现有理论更为复杂和丰富,需要我们保持开放思维和持续探索。每一次桥断猜想的发现,都是推动科学体系更新换代的关键节点。期待未来借助詹姆斯·韦伯望远镜等高端设备,以及科研人员的共同努力,更多神秘谜题得以破解,揭示宇宙深处隐藏的秘密。

行星、恒星及其诞生的故事仍在书写之中,而TOI-6894b为这部宇宙史诗增添了精彩浓墨重彩的一章。