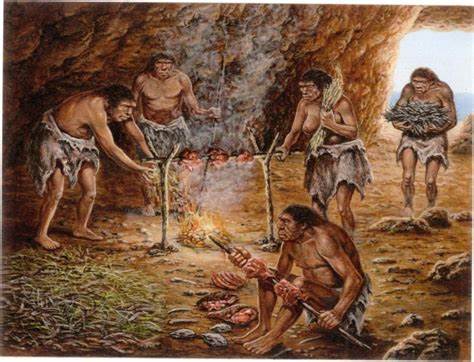

火焰,作为人类文明的重要象征,早在人类史前时期就已经被偶然发现并逐渐掌握。虽然火的出现被广泛与烹饪联系在一起,但最新的科学研究提出了一个让人耳目一新的观点:早期人类使用火的最初动机,可能并不是为了烹饪,而是为了保存大量大型猎物的肉类。这一观点由特拉维夫大学的考古学及近东古代文化系的研究者提出,在他们的新研究中详细揭示了火在史前时代的关键作用,挑战了传统人类学对火用途的认知。 史前时代的人类依赖大型哺乳动物,诸如象、河马、犀牛等作为主要食物来源。这些动物体型庞大,肉类和脂肪含量极高,能够为一个数十人的部落提供持续数周甚至数月的能量。然而,如何在狩猎成功后,避免猎获的食物迅速腐败或被其他食肉动物抢夺,成为当时人类亟需解决的难题。

火的使用,便成了解决这两大难题的天然“武器”。通过点燃篝火,早期人类能够有效地驱赶掠食者和腐肉食动物,形成一道保护屏障。更为重要的是,利用火焰进行熏制和风干能够极大延长肉类的保存时间,防止细菌和微生物引起的腐烂。研究人员指出,这种“烟熏保存”技术不仅节约了部落成员付出的能量,也保障了群体在狩猎间隙依然有稳定的食物来源。 博弈论和能量学的模型显示,保存大型动物的肉类带来的能量收益远远超过了点燃和维持火焰花费的时间和体力,这一点为火焰的偶尔使用提供了动力支持。早期人类不像现代人那样随时生火,因此仅在特别重要和有利的时刻才能启动火堆。

单纯靠火焰烹饪肉类的观点无法解释早期火使用的稀缺性和特殊性;而肉类保护的需求完美契合了考古遗址中遗留的火使用证据。 全球范围内,考古学家在从18万年前到80万年前的若干重要遗址中发现了火的使用踪迹。这些遗址集中出土的大型动物骨骼与火的证据相结合,支持了火焰被用来保存肉类的假设。在以色列的盖舍尔·本诺特·雅科夫遗址,不仅发现了烧烤鱼类的证据,还发现了利用火进行食物加工和保存的痕迹,这显示了火的多用途潜能。 值得注意的是,早期人类维持火焰所需的燃料收集、点火和火堆管理过程极其繁琐且消耗时间,因此,火的使用必然伴随着明确且高效的目标。保护大型猎物免遭抢夺及延长其可食用期限,正是满足这一目标的关键行为。

随着时间的推移,人类对火的依赖逐渐增强,烹饪、照明和取暖等更多功能陆续开发。但这种基于能量和生存需要的火焰最初动因,构成了早期人类适应恶劣自然环境的核心策略。 火焰不仅是技术创新的体现,更是社群协作的重要纽带。围绕火堆,早期人类得以团结起来,共享猎获物,同时也传递护理和技术经验。烤肉的烟熏和风干过程,促进了食物的储存文化兴起,间接推动了社会结构和人类行为的复杂化。 综上所述,最新研究以生态学、生物能学和考古学为基础,提出了火焰最初被用于保护和保存猎物的理论。

这一理论不仅为理解人类使用火的起源提供了有力支持,也让我们重新认识石器时代饮食文化的丰富内涵。火的发现不仅是生存技巧的突破,更是人类智慧与文明进步的重要里程碑。 从今以后,每当我们围坐在烤火旁,无论是在野外露营还是传统烧烤时,不妨回想起那千万年前的人类祖先如何借助火焰,战胜自然挑战,开创漫长的文明之路。