在日常生活中,我们常常依赖自身经历和亲友圈的观察来了解世界。然而,随着全球人口的激增和社会结构的复杂性,仅凭个人经验极难获取全面和准确的信息。正如统计学家和社会学家所强调,个人经验的视野极为有限,无法覆盖浩瀚的人类社会全貌,而统计数据则成为补充和扩展认知的重要利器。了解个人经验的局限性以及统计数据的巨大价值,对于构建科学的世界观和做出明智决策具有重要意义。 首先,探讨个人经验的范围和局限。从数量上看,一个人即使非常善于社交,能够熟识甚至对话的人数也只占全球人口极小的比例。

研究表明,美国人平均认识的名字朋友约为611人,这个数字在全球80亿人口中,占比不到千万分之一。即便一个人生活极为丰富,每天与数名陌生人交流,一生累积接触人数也难以突破数万,仍旧是全球人口的极为微小的部分。这种有限的接触范围注定了个人经验无法全面覆盖社会的多样性。因此,依靠个人故事和身边人的反馈来构建对世界的理解,会产生严重的偏差与片面性。 其次,个人所接触的群体在社会、经济、文化等方面往往具有较强的同质性。人们倾向于与背景类似、观点相近的群体互动,这种“同温层效应”进一步限制了个人信息的广度和多样性。

因此,从自身经验得出的结论往往反映的是特定小圈子的现实情况,并不能代表整个社会的真实图景。比如,个人认为某地经济状况良好,可能只是因为其生活环境较为优越,但这并不能反映该国甚至全球范围内的普遍现象。 再者,新闻媒体作为个人认知世界的重要渠道,也存在着选择性报道的问题。媒体通常关注新闻价值高的事件,着重披露异常、突发和戏剧性的内容,而忽略了大量日常且持续发生的现象。例如,媒体会集中报道恐怖袭击,但很少触及导致大量儿童每天死亡的生活性问题。新闻的碎片化和聚焦个别热点,造成公众对现实的认知失衡,使得世界的绝大多数普通人和普遍发生的情况被“遮蔽”在阴影中,难以获得关注。

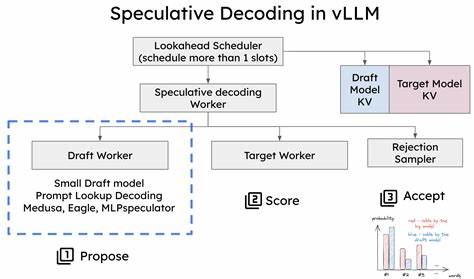

面对个人经验和新闻报道的种种不足,统计数据成为帮助人们反映、分析和理解世界的关键手段。统计学通过科学的采样、数据收集和分析方法,将个体信息整合为可靠的群体特征,从而揭示人口、经济、健康、教育等各方面的整体状况。统计不仅能让我们准确估算贫困人口的规模、疾病的发病率,还能显示进步的轨迹与挑战的地域分布,赋予我们一个全局而具体的视角。 统计数据赋予了社会理性和决策依据。政府和国际组织依赖数据确保资源合理分配,制定有效的政策来改善公共健康、促进教育公平、减缓环境问题等。比如,通过统计发现全球电力覆盖率和饮用水清洁率的年度变化,政策制定者能够针对薄弱地区精准施策。

同时,企业也依赖市场数据调整战略,媒体借助舆情统计更科学地传播信息。无论是宏观治理还是微观管理,统计数据都提供了不可替代的参考价值。 然而,统计数据并非完美无缺。数据收集过程中存在不完全覆盖、记录误差、样本偏差等问题,尤其在发展中国家和偏远地区,获得准确数据难度更大。一些政治敏感领域可能出现数据造假或隐瞒。因此,使用统计数据时应保持科学的怀疑精神,结合多方验证和交叉检验,理解数据背后的局限性与不确定性,避免盲目依赖和错误解读。

此外,统计数据需要被正确呈现和普及,才能真正发挥其价值。当前很多统计资料被封存在专业文献和复杂数据库中,普通公众难以获取和理解,导致统计知识与公众认知之间存在鸿沟。推动统计教育普及、设计易懂的图表和解读报告、开放数据平台,能有效提升公众的统计素养,让更多人具备理性判断和科学决策的能力。这不仅是专业机构的责任,更是全社会的共同任务。 综合来看,个人经验和新闻报道固然在认识世界过程中有其独特的优势,比如获得深度的情感体验和具体故事,揭示权力结构和突发事件。但要真正全方位、客观、科学地了解多元复杂的现实,必须结合统计数据的宏观视角。

统计让我们能够“看到”那些处在边缘、被忽视或难以直接接触的人群,揭示普遍规律和历史趋势。只有将个人经验与统计数据有机结合,我们的认知才能更加深刻且立体。 在数字信息时代,统计数据的作用愈发重要。数据驱动的决策和科学治理成为社会进步的基石。个人应当增强对统计信息的重视,提高自身的统计理解能力,同时呼吁媒体和教育机构更加关注数据的获取与解读。无论是全球性议题还是本地日常,统计都为我们提供了宝贵的视角,帮助人们冲破认知局限,洞察多维世界的真实面貌。

通过数据,我们不仅能更好地了解现在,更能科学地规划未来,推动社会向更加公正、繁荣的方向发展。