在当今高速变化的时代,知识更新迅速,技术不断革新,拥有强大的学习能力和创新思维成为个人和组织成功的关键。而保持好奇心与学会提问,被广泛认为是激发创新、拓展视野以及持续成长的核心动力。本文将深入探讨如何构建保持好奇心与提问力的框架,帮助读者在复杂多变的环境中,培养发现问题、探索未知和积极学习的能力。 许多人常常将“知识等于力量”作为座右铭,努力积累知识和技能。然而,真正驱动创新和变革的并非纯粹的知识储备,而是“不知道”的状态——那种敢于承认未知、敢于保持好奇的心理空间。知识往往是探索过程中的副产品,而非目的本身。

过早追求确定性的答案,往往限制了深入探究的广度和深度;相反,拥抱不确定性与好奇心,能够开拓思维边界,引发更多创造性的火花。 保持好奇心意味着愿意持续发问,敢于质疑既有认知和经验。正是这些“看似愚蠢”的问题,有机会打开新的视角,催生意料之外的启发。许多创新领袖都强调过不要在“聪明的人群中做最聪明的那一个”,因为这样会让自己陷入对表现和面子的顾虑,阻碍了提问和学习的勇气。反而,承认无知,主动提出质疑,往往是走向突破的起点。 这种心态被称为“婴儿心态”,即保持纯粹的好奇心和尝试精神,没有自尊和偏见的枷锁,勇敢探索未知世界。

婴儿通过触摸、品尝、跌倒和再尝试,积累了认知和技能。成年人也应当借鉴这种精神,摆脱知识的负担,像孩子一样保持求知欲望和探索欲望。 在实际生活和工作中,保持好奇心需要给予自己和他人空间,避免被结果导向的文化束缚。在传统社会中,往往更看重量化的成就和奖项,这导致对好奇心这种“无形资产”的忽视。然而,创新的源头正是来自那些愿意围绕不确定性打转,反复试探和提问的人士。他们懂得耐心倾听,敢于承认“我不知道”,并利用沉默激发新的思考路径。

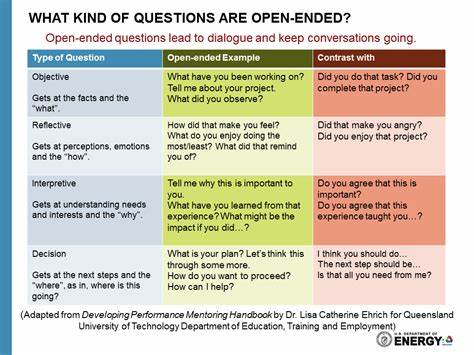

勇敢提出“愚蠢”的问题,尝试“也许这是个坏主意”的表达,都是训练好奇心的重要方法。开放式的讨论和思想交流能帮助保持思维的活力,从而推动个人和团队发展。同时,培养好奇心也需要一种练习,将提问作为锻炼肌肉般的日常习惯,而非一时的心情冲动。持续练习能让我们在面对挑战时,更加从容不迫,更不容易满足于固有答案。 从企业创新角度来看,许多成功的创新产品和服务皆源自于对未知的执着探索。例如,虚拟现实设备的开创就得益于创始人拥有宽松探索空间和不断提问的环境。

这样的自由氛围,不但激发了好奇心,也催生了突破常规的创意。 相较于知识储备,好奇心更似一台永不停歇的引擎。知识只是这台引擎的“尾气”,代表了探索过程中的累积成果。理解这一点可以帮助我们调整思维方式,不再将知识当作最终目标,而是视为持续探索的奖励与印记。换句话说,学习和成长的动力核心,是永远保持“我不知道,我想知道”的心理状态。 在学习和创新的道路上,“染指未知”需要勇气和自信。

承认不懂,不是软弱表现,而是对自己的信任,是相信通过提问和探究能够找到答案或创造新答案。这种开放心态更能促进人际间的真诚交流,激发团队协作和创意碰撞,推动整体进步。 那么,如何具体构建和践行保持好奇心的框架呢?首先,要主动学习倾听,减少盲目表达和急于回答的问题欲望,给空间让思维自然生成。其次,敢于提出质疑和假设,不害怕犯错和被评价,多允许自己在探索中跌倒和反思。再次,面临复杂情况时,保持“活在疑问中”,而非试图快速关闭问题,给思绪多样化的发展留足余地。最后,学会从失败和模糊中提炼新的问题,建立循环而非线性的思考模式。

从更宏观的维度看,教育和组织文化的变革,是培养好奇心和提问能力的基石。鼓励失败、包容不确定性,尊重多元思考,能够显著提升个人及集体的创新潜力。反之,以结果为唯一导向、过度强调权威和标准答案,则会扼杀探究精神和独立思考能力,阻碍成长路径。 保持好奇不止是个人优势,也是社会文明进步重要因素。科学发现、技术革命、人文艺术的繁荣,无一不是由那些敢于面对“未知”并坚持追问的人群推动。用好奇心武装自己,使其成为日常生活的一部分,能让我们在复杂多变的世界中,拥有更强的适应力和创造力。

总结而言,好奇心和提问能力,是打开智慧大门的钥匙。它们帮助我们从舒适区跳出,勇于面对挑战,发现隐藏的机会。将“我不知道”转化为积极动力,培养婴儿般的探索精神,敢于问“为什么”,持续怀抱疑问而非满足,才能真正激活潜能,迎接未来的无限可能。 记住,知识不是出发点,而是好奇心驱动下的风景。保持不懂的勇气,成为那个敢于发问的人,你引领的未来从此不同。