在人类大脑的光学成像领域,如何高效、精准地透过头皮和颅骨深层获取脑组织的信息一直是极具挑战的问题。头部组织对近红外光的强烈散射和吸收导致光子难以深入脑深处,从而限制了传统光学成像技术的探测深度。近日,一项基于数值模拟与精密时间相关单光子计数实验的研究突破了这一瓶颈,成功探测到穿透整个成年人体头部的光子,为光学脑成像技术做出了重要贡献。该研究展现了极限条件下光子如何借助脑脊液等低散射区域“引导”穿越复杂结构的头颅,同时通过调节光源位置实现对不同脑区的灵敏探测,进而为非侵入式脑功能成像开辟了新路径。传统脑成像技术如功能磁共振成像(fMRI)虽具备高空间分辨率,但设备庞大、费用高昂,不便于广泛临床应用或实时监测。相比之下,功能近红外光谱技术(fNIRS)具备便携、高时效性和较低成本优势,但因光子难以深入4厘米以上使其监测深层脑区变得困难。

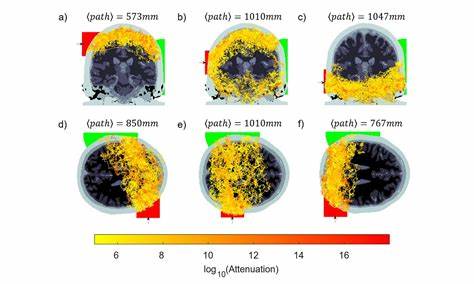

该研究通过使用近红外波段高功率、宽面积的脉冲光源以及大面积高灵敏光子探测器,结合高级蒙特卡罗光子传输模拟,精确模拟和验证了极端穿透路径上的光子行为。研究团队采用了六层精细的头部解剖模型,囊括皮肤、颅骨、脑脊液、灰白质等关键组织结构,明确了不同组织的光学吸收和散射系数。模拟结果表明,光子会优先沿着脑脊液等低散射通道传播,这种基于“光子漫游”路径的导引效应有效降低光强衰减,使极少量光子能够跨过15.5厘米的头部厚度被检测到。实验部分则采用了高功率800纳米脉冲激光器,将光束拓宽至约2.5厘米直径均匀照射头侧,探测器放置于脑部最宽处对侧,利用时间相关单光子计数技术捕捉极微弱的透射光信号。对比实验数据和模拟数据,两者在光子飞行时间的峰值延迟及分布宽度上高度吻合,验证了模拟模型的准确性和实验的可靠性。此次实验能够在光强衰减约10的18次方倍量级的极端条件下侦测到信号,创新地证明了通过成年人体头部的光子传输不仅可能,而且线路多样。

进一步的路径追踪分析显示,不同光源位置能够调控光子沿特定脑区传播,从而实现对深脑皮层及脑沟、脑干、深层小脑区的灵敏性。这种被动“光学导波”现象为扩展传统fNIRS技术的深度成像范围提供了实证基础。该发现为静态脑成像领域带来了潜在的影响,例如脑部出血和肿瘤的早期诊断、急性脑损伤的快速筛查等临床应用。尽管目前实验所需的采集时间较长尚不符合实时监测需求,研究团队指出,中间深度设备配置的优化可显著提高信号强度,进而增强实用性。关于技术挑战,头发、肤色和个体头颅组织差异均对光子传输效率产生影响,本文中的成功测量对象为皮肤较浅且无头发的成人男性。同时,测量系统通过扩大采集探测器的视场面积及有效集合光源输出能量,最大程度提升采集效率。

未来改进的方向还包括针对短波红外波段的光子检测。已有研究表明,波长超过1微米的光在人体组织中散射和吸收显著降低,理论上可进一步延伸成像深度。但当前短波红外光单光子探测器的性能尚无法达到近红外波长探测器的灵敏度和低噪声水平。结合多角度、多位置光源与探测器阵列,并利用时间飞行信息,未来有望对大脑深层进行三维光学断层成像。虽然分辨率可能无法媲美传统fMRI等高端设备,但针对特定脑区的快速筛查和床边监测将具备独特优势。研究者还提及光学信号对脑脊液通道起到的导光作用是理解复杂组织光传输机制的关键突破。

此外,该现象也可借鉴于其他高度散射的组织成像领域。总的来说,这项研究从理论和实验两个维度揭示了极端条件下光子如何穿透成年人体头颅的全貌,为非侵入式脑成像打开了前所未有的深度视野。随着探测器技术进步及采集策略优化,未来光学脑成像技术有望实现更加深入、精准、大范围的脑功能监测,对神经科学研究以及神经疾病诊治具有广泛而深远的影响。