近年来,中国的工业政策成为全球经济观察者和政策分析师关注的焦点。面对全球贸易竞争和经济结构转型的压力,中国政府加大了对核心制造业的支持力度,投入了庞大的资金补贴与信贷资源,期望推动高新技术产业发展,提升产业链自主可控能力,实现经济高质量发展。在过去的十几年里,这种主动式的政策推动,一方面确实帮助中国工业实现了结构升级,从电子零件、汽车制造到新能源产业,中国制造的国际竞争力显著提升,出口规模不断扩大。然而,隐藏在这一成绩背后的,是一个日益严峻的“无利可图”问题。 中国的工业政策大量依赖政府补贴和低成本贷款,令众多企业得以快速发展,但同时也引发了产业内部的“过度竞争”。政府通过银行体系为多家国有及民营企业提供廉价资金,鼓励它们扩大产能。

然而,这一策略带来的直接后果是产业内企业纷纷扩大市场份额,彼此陷入价格战。以汽车行业为例,尽管中国已成为全球最大的汽车生产国与出口国之一,行业利润空间却被不断挤压。补贴使得更多企业加入市场角逐,产能过剩严重,供大于求的局面难以缓解。为了抢占份额,车企不得不降低售价并增加优惠,盈利能力连续多年下滑。据分析报告显示,三分之一以上的上市汽车制造商的流动负债超过流动资产,财务状况趋于恶化,甚至存在破产风险。 这种现象绝非汽车行业独有。

太阳能、电池、钢铁等多个产业均出现类似的恶性价格竞争。中国制造业的整体利润率大幅下降,企业盈利普遍困难,从而影响了它们对技术研发和长期创新的投入能力。价格是一种市场信号,促使企业调整生产结构和技术方向,但在政策补贴的扭曲下,企业更注重短期产能扩张,而非提高产品质量和创新水平,产业升级动力不足。 更为复杂的是,绝大多数补贴支持的产能主要面向国内市场。中国消费规模巨大,但市场容量在短期内相对有限。国际市场虽有扩展潜力,但多国对中国出口产品设置关税壁垒和限制,出口增量难以完全缓解国内过剩问题。

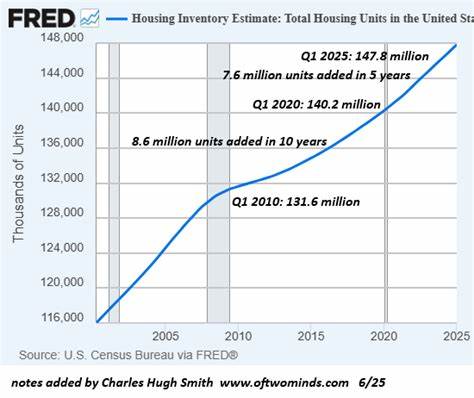

如此一来,企业夹在狭窄的国内市场中展开血腥竞争,企业间的“内卷”愈演愈烈。同时,由于市场容量有限,负债扩张带来的资金压力逐渐显现,恶性循环的风险加剧。 与此同时,这种大规模的价格战对宏观经济也带来不利影响。价格持续走低导致成品价格的通缩压力,继而引发宽广的债务通缩效应。房地产市场的疲软已经拖累了整体经济增长,而制造业价格战加剧的通缩,进一步加重了市场负担。企业偿债难度增加,银行资产质量恶化,新信贷投放受限,消费意愿也随之下降,形成经济增长动力缺乏的局面。

一旦部分企业因资金链断裂而倒闭,将引发新的坏账危机,可能引发更大范围的金融和就业风险。 另外,政治因素让问题复杂化。政府高度重视就业稳定,担忧大规模产业倒闭对社会秩序和地方财政的冲击,因而在政策上难以果断“放弃”困境企业。地方政府为保就业和税收,常用各种补贴和税收优惠维持企业运行,形成“僵尸企业”继续存在。这种现象在上世纪日本经济衰退期间尤为明显,且被证明严重阻碍了资源的有效配置和经济的长期活力。 中国工业政策的这种困境,不仅挑战了政府的宏观调控能力,更提出了未来政策调整的复杂挑战。

如何引导产业结构优化升级,既避免盲目扩张和恶性竞争,又能激发企业创新活力和市场竞争力,是摆在政策制定者面前的艰巨课题。逐步减少依赖补贴和信贷驱动,推动市场化机制发挥更大作用,促进优胜劣汰,让真正有竞争力的企业脱颖而出,是提升产业健康度和持续竞争力的关键。 在全球经济大变局中,中国制造业的突破和升级不能仅依靠大量资金投入,更需加强技术创新和产品质量提升,主动开拓国际市场和细分领域,形成差异化竞争优势。同时,政府应加大对企业研发支持,完善产业链协同机制,推动绿色制造和数字化转型,加强人才培养,为产业转型提供持续动力。 除经济层面外,解决无利可图问题还涉及社会政策和劳动力市场调整。应对产业结构调整带来的就业压力,完善社会保障和转岗培训机制,缓解调整过程中的社会矛盾,确保稳定发展环境。

此外,信息透明和市场监管体系的完善,也是防止产业内盲目竞争和资源浪费的重要保障。 总体而言,中国工业政策的无利可图问题是多因交织的复杂现象,既是政策激励机制失衡的结果,也是市场边界和供需矛盾的必然反映。未来,中国需要在保持产业规模优势的基础上,逐步迈向更加理性、高效和创新驱动的工业体系,实现从“量”的扩张向“质”的飞跃。唯有如此,中国工业才能避免陷入无休止的低价竞争和利润枯竭,迈向真正的可持续发展道路。