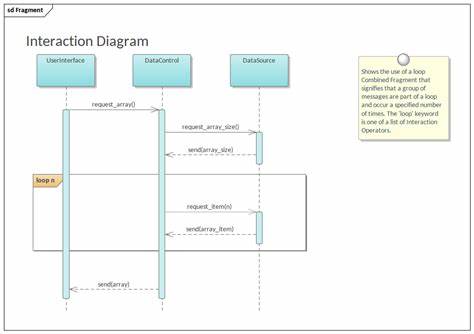

在现代企业级软件开发过程中,系统的稳定性和高可用性是每个项目成功的关键因素。企业循环模式(Enterprise Loop Pattern)作为一种确保服务和任务持续运行的设计模式,因其简洁高效和跨平台的特点,广泛应用于各类编程语言与运行环境中。本文将深入探讨企业循环模式的原理及其在不同语言中的实现方法,帮助开发者更好地理解和应用这一模式,从而提升系统的容错能力和用户体验。 企业循环模式本质上是一种不断重复执行某项任务或服务的机制,通常伴随着错误检测与恢复处理。它通过循环结构或进程管理工具,不断尝试重新启动失败的任务,确保系统服务的持续可用。无论是后台服务、数据同步还是实时监控,使用企业循环模式都能显著减少因意外中断带来的负面影响。

以脚本语言为例,批处理(Batch)和Unix Shell脚本都可以通过简单的循环语句实现无限重启任务。批处理通常利用标签和goto命令构造无限循环,而Unix Shell则借助while循环和sleep命令来控制执行节奏。这样的实现方式直观易懂,适合需要快速部署简单自动重启逻辑的场景。 在高级语言领域,Python和Ruby同样可以通过无限循环配合异常捕获机制,保障主任务的连续运行。例如,Python中利用try-except语句捕获异常后,继续执行循环,从而避免因异常退出程序。Ruby的loop do结构同样配合异常处理能够实现类似的效果。

这种设计不仅保证了任务的复原能力,还能在错误发生时进行日志记录或告警,方便维护人员跟踪问题。 面向系统服务的管理工具,例如Systemd和Monit,也实现了类似的功能。Systemd通过配置Restart参数实现自动重启机制,能够在服务崩溃时立即重新启动,而Monit则具备检测进程状态和条件触发自动重启的能力。随着容器化技术的发展,Docker也支持通过--restart选项管理容器的生命周期,实现容器崩溃后的自动恢复。这些系统级的管理工具将企业循环模式推向了更高的执行效率和可靠性保证。 在函数式和并发编程语言中,诸如Erlang和Go也采用内置特性来实现这一设计模式。

Erlang天生支持进程监督树,通过supervisor监控子进程状态,自动重启异常进程,极大提高服务分布式系统的可靠性。而Go利用goroutine和defer结合recover机制,确保在协程中发生异常时能够适时恢复运行。这些语言的设计理念恰恰体现了企业循环模式在分布式与高并发环境中的应用优势。 此外,一些特殊或较少见的语言和平台,如Kixtart、Awk、Tcl,亦能通过自身的循环控制结构和错误处理语法实现企业循环模式。在Kixtart脚本中采用WHILE循环结合sleep命令,形成任务重复执行的框架。Tcl则通过自定义retry函数和错误捕获机制,实现带条件处理的循环执行,提高了脚本的灵活性和鲁棒性。

企业循环模式不仅体现于软件层面的代码实现,还反映在进程管理与监控实践中。类似cron的定时执行工具,虽然不是严格意义上的循环设计,但通过定时检查服务状态并执行启动脚本,也能实现服务的自动恢复功能。结合日志分析和告警系统,能够构建完善的自动运维体系,最大限度地降低人工干预频率,提高系统稳定性。 在Web开发领域,PHP的持久连接与异常重试通常使用循环结构和异常捕获语句实现。典型做法是在while(true)循环中尝试数据库连接,一旦连接失败则等待一段时间后继续尝试。这种策略适用于需要保证数据库连接不断线的场景,防止短暂的网络波动导致服务中断。

多语言多平台的企业循环模式充分证明了其设计的普适性和重要性。无论是以简单脚本实现,抑或利用系统服务管理工具,又或是依赖语言自带的并发与异常处理机制,企业循环模式都能为服务的持续运行提供坚实保障。理解各类语言中的具体实现方式,有助于开发人员在实际项目中选择合适的技术方案,结合异常处理、资源管理及性能优化,打造真正健壮的企业级应用。 总之,企业循环模式是确保应用程序高可用性的核心思路之一。它通过不停尝试和自动恢复机制,减少因故障带来的系统停机时间。多语言的示例和实现不仅提升了该模式的灵活适用性,也为开发者提供了丰富的实践经验。

从底层脚本到高层框架,从单机服务到分布式系统,企业循环模式皆发挥着不可替代的作用。未来,伴随着云计算与微服务的盛行,这一经典设计理念依然会是系统设计中的基石,推动企业应用向更高的稳定性与可维护性迈进。