随着全球科技和地缘政治格局的快速发展,卫星导航系统的重要性愈发凸显。伊朗作为中东地区的重要国家,近年来宣布禁止使用美国的全球定位系统(GPS),转而全面采用中国的北斗卫星导航系统(BDS),这一举措不仅反映了技术层面的选择,也蕴含着复杂的政治和战略考量。GPS起源于上世纪七十年代末,由美国国防部主导开发,至1995年实现全球覆盖。74颗卫星中,有31颗维持工作状态,为用户提供全球定位、导航和授时服务。GPS凭借其成熟的技术基础、广泛的兼容性和强大的信号保障体系,长期以来成为全球民用和军用导航的首选。然而,GPS信号虽强,却并非无懈可击。

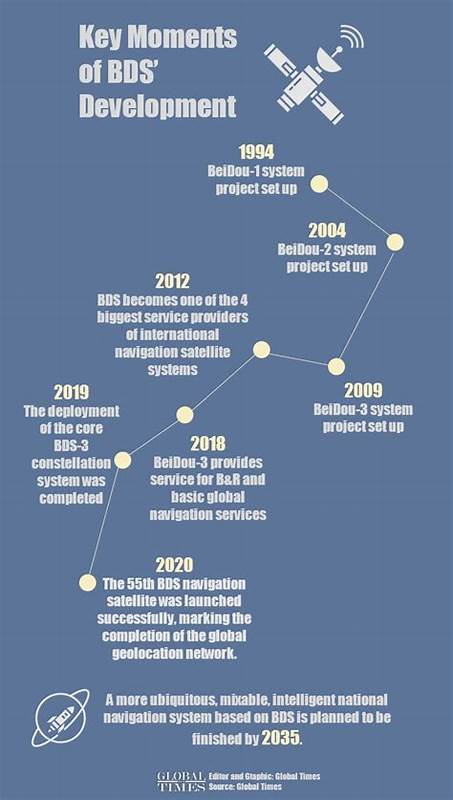

其信号易受到地形、建筑物遮挡及电磁干扰,这在复杂地形和战时环境下显得尤为薄弱。与此同时,GPS的军事背景使其成为潜在的战略杠杆,部分国家对依赖美国控制的导航系统存在安全担忧。北斗卫星导航系统则是中国自主研发的全球导航卫星系统,分三个阶段建设:BDS-1实现区域覆盖,BDS-2覆盖亚太地区,BDS-3于2018年正式开启全球服务,目前拥有35颗卫星。北斗的技术特点在于其信号多样化、精度高,其中定位精度达1米以内,甚至在某些增强模式下可实现厘米级定位。北斗系统还包含独特的短报文通信功能,便于用户在无网络覆盖区域进行文字信息通信。这种技术优势吸引了中国国内外大量用户,尤其是智能手机、交通运输及精准农业等领域。

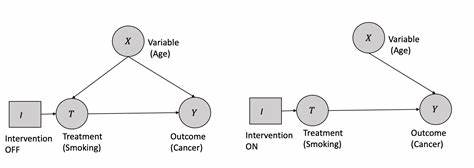

伊朗禁用GPS并转向北斗,最直接的动因是政治和安全因素。美国长期对伊朗实施经济和技术限制,GPS作为美国军事主导的全球系统,其信号在伊朗境内甚至可能受到限制或干扰。为了避免对关键基础设施和国家安全业务产生依赖风险,伊朗选择采用一个相对自主且可靠的替代方案。北斗的全球覆盖和较高精度满足了伊朗军事、交通、农业甚至民用领域的导航需求。同时,这一选择也体现了伊朗在外交政策上的调整,向中伊合作与“一带一路”倡议靠拢。技术层面,北斗信号采用多频段设计,提升了抗干扰能力,并通过与GPS和俄罗斯GLONASS系统的兼容,增强了系统的可靠性和灵活性。

伊朗采纳北斗不仅提升了定位精度,也减轻了对单一系统的依赖,增强了导航服务的连续性。此外,北斗系统不断进行改进和升级,计划未来引入更多卫星,扩大信号覆盖范围及服务能力,为用户提供更完善的定位服务。伊朗的转变带来的影响广泛。首先,这标志着全球导航市场逐渐多极化,多个国家和地区开始重视和自主发展卫星导航技术,减少对美国GPS的依赖。其次,作为北斗系统全球推广的重要节点,伊朗的加入将推动更多中东及周边国家关注并采用北斗,促进中国在全球导航领域的影响力提升。再次,这促进了技术交流与合作,为导航设备制造、应用开发、卫星发射等产业链带来新的商机和挑战。

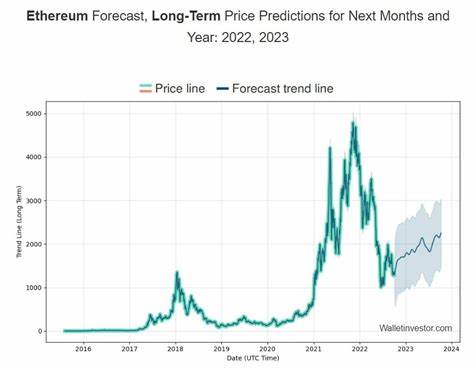

尽管北斗具备诸多优势,但它仍面临一些限制。相较于GPS的成熟生态系统,北斗在全球的兼容设备较少,部分地区的信号覆盖和服务稳定性还需提升。同时,由于军事起源,北斗在国际安全领域仍存在潜在的干扰风险。GPS作为曾经的全球导航霸主,依靠多年沉淀建立了丰富的用户和服务基础,其生态链完整、设备普及率高,是北斗短期内难以全面取代的竞争者。未来,全球导航服务将更多采用多系统联合模式,结合GPS、北斗、GLONASS和欧洲的Galileo系统,形成协同互补,提高定位准确性和稳定性。伊朗禁用GPS并采用北斗的决定,代表了全球卫星导航技术正朝向多极化和自主化方向发展。

在地缘政治复杂背景下,技术选择成为国家主权、安全和发展的一部分。北斗以其精准、可靠和多功能特性逐渐赢得全球认可,而GPS也在积极升级以保持竞争力。无论是导航精度、覆盖范围还是应用多样性,未来卫星导航系统的发展将更注重互通互联、综合利用,为交通运输、智能制造、农业生产和国防安全等领域提供强大支撑。伊朗此举既是对本国导航安全的强化,也是对全球导航格局变迁的标志性响应。随着北斗系统的不断完善和推广,其全球影响力将进一步扩大,推动全球导航产业进入一个更加多元、智能和互联的新时代。