在日常生活中,人们常常依赖奖励和惩罚来调整自己的行为。奖励强化某些行动,而惩罚则旨在抑制不良行为,这一原理是适应性行为和学习机制的核心。然而,现实情况往往复杂得多,许多人在面对惩罚时依然坚持有害行为,导致个人和社会都付出巨大代价。这种惩罚不敏感性不仅存在于临床群体,也普遍存在于一般人群。对于为何不同个体在经历惩罚后展现出截然不同的反应,科学界一直缺乏系统而清晰的解析。近年来,认知心理学和行为科学研究揭示,惩罚敏感性的个体差异主要源于因果推理能力的不同以及认知与行为整合过程中的缺陷。

本文将深入探讨这两大机制如何驱动人类在面对惩罚时的行为差异,并介绍相关实验设计、数据解析与理论意义,揭开惩罚敏感性背后的认知密码。 惩罚敏感性的重要性与现有挑战 惩罚作为一种负向刺激被广泛用于引导个体避开危险或不当行为,从教育、司法到公共卫生各领域均有其应用。例如罚款、训诫乃至监禁都属于惩罚手段。然而,惩罚制度常常遭遇效果不佳的困境:为何有些人能从惩罚中学习,果断改正行为,而另一些人却持续重复有害决策?传统的解释多聚焦于动机缺失、价值扭曲或习惯形成,然而这些理论难以囊括所有现象,尤其是在非临床人群的行为变异上存在认知上的盲区。 最新的研究指出,惩罚敏感性差异不仅是简单的行为表现不同,还深刻反映了个体在信息处理、因果联系推断及其与行动执行之间整合的能力差异。这意味着,我们需要从认知机制层面深入理解个体是如何从惩罚中学习并调整行为,进而设计更有效的干预策略。

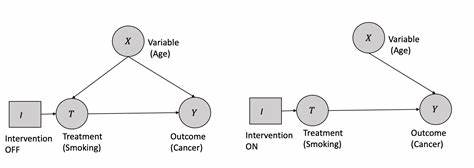

创新实验设计:Planets & Pirates游戏 为了精确测量个体对惩罚的学习过程和行为调整,研究者设计了一款名为“Planets & Pirates”的在线行为游戏。该游戏向参与者呈现两个可供选择的目标(两个星球),参与者通过点击获得点数奖励,但在惩罚阶段,部分选择会带来预示严重损失的负面提示(如海盗袭击)。这一设计巧妙模拟了现实中行为选择与后果之间的复杂关联,同时引入不同概率的惩罚信号(10%或40%触发率),以调整刺激的强度和频率。 通过数百名来自全球24个国家的参与者数据分析,发现了三种截然不同的惩罚敏感行为模式:敏感型、无觉察型与强迫型。敏感型参与者能正确理解惩罚因果关系,迅速适应并避免惩罚关联的选择;无觉察型在初期未能正确推断因果,但通过明确的信息干预后能修正行为;强迫型则即便在信息干预后依然坚持选择惩罚性行为,表现出行为上的执拗和认知-行为整合的失败。 因果推理的核心作用 因果推理能力指个体识别和理解行为与后果间关系的能力,是正常学习和决策的基石。

敏感型人群展现出较强的因果推断能力,能基于直接经验建立准确的行为-后果模型,从而调整行为策略。相比之下,无觉察型个体在不经过额外信息校正的前提下,难以形成正确的因果联结,导致错误的行为归因和决策失败。这种认知障碍表现为误把无关选项与惩罚相联系,混淆了奖惩信号的真实来源。 而强迫型个体的情况更为复杂。他们虽在信息干预后显示出一定的认知更新,理论上理解了因果关系,却无法将这一认知转化为具体的行为变化。也就是说,认知与行为调控之间存在障碍,信息无法有效驱动行动选择的调整。

认知-行为整合的障碍及其表现 认知行为疗法(CBT)强调认知对行为的调控作用,个体的信念和推理直接影响其行为反应。在强迫型人群中,这一认知-行为整合过程存在缺陷,导致行为的“惯性”,即使知道某行为会带来负面后果,仍然难以改变习惯性反应。这可能与大脑前额叶皮层等调控区域功能失调有关,影响了计划、抑制和灵活适应的能力。 此外,强迫型参与者的行为表现出信息驱动的认知更新和行动意图分离,他们报告明确知道惩罚-行为关联,但无法或不愿意将认知转变为规避惩罚的行为决策。这种执拗性行为可能对应于强迫症、成瘾等多种临床表现,提示认知-行为整合缺陷是重要的跨病理机制。 长效性及稳定性:惩罚敏感性的特质属性 该研究通过六个月的复测,验证了惩罚敏感三个行为表型的稳定性。

多数参与者在两次测验中保持一致的表型分类,表明这些认知和行为特点具有一定的特质特征,而非短期情境性波动。与此同时,对认知灵活性的自我报告显示,认知灵活性较低的个体更可能呈现惩罚适应能力下降,进一步佐证了认知整合能力在惩罚敏感性中的作用。 值得注意的是,传统的自我报告量表如认知灵活性指数(CFI)、习惯倾向问卷(HTQ)和酒精使用障碍识别测试(AUDIT)未能有效预测个体未来的惩罚敏感行为,强化了通过实际行为任务量化和行为表型识别的优势。 认知机制与现实应用价值 认知推断及认知-行为整合缺陷的发现对理论及实践具有深远意义。它帮助我们理解为什么惩罚制度和基于警示的信息干预在部分人群中无法奏效。政策制定者和临床工作者应认识到个体间的这种认知差异,从而设计个性化干预措施。

例如,对无觉察型个体,明确的因果关系信息能够有效提升惩罚规避行为,而对强迫型个体,则需要更复杂的认知和行为疗法,促进认知与行为的有效整合。 此外,惩罚敏感性在成瘾行为、精神障碍、社会规范遵守等领域均有重要意义。理解其认知基础有助于开发新的评估工具,预测个体的风险行为模式,辅助早期干预与治疗。 未来研究方向与展望 尽管该研究在线实验环境提供了宝贵的数据支持,未来研究亟需扩展其生态有效性,验证这些惩罚敏感性行为表型及认知机制在现实生活中的表现及相关神经基础。同时,深入探讨大脑网络如何支持或阻碍因果推断与认知-行为整合,结合神经影像和认知神经科学工具,将为精准干预提供理论基础。跨文化、多样化样本的进一步研究也将丰富该领域的普适性理解。

结语 惩罚敏感性的个体差异并非简单的行为表现多样,而是深植于因果推理与认知行为整合的核心认知机制。通过“Planets & Pirates”任务揭示的敏感型、无觉察型和强迫型三大行为表型,为理解和干预持久性有害行为提供了清晰的路径图。未来将依托认知科学的进一步探索和技术创新,促使行为调整策略更加精准有效,推动公共卫生、司法和心理健康领域的进步与变革。