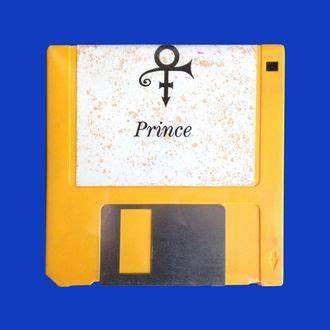

在音乐历史的长河中,许多艺术家凭借其才华和创新精神改变了行业的发展轨迹。而普林斯,作为一位标志性的音乐人物,不仅以其丰富的音乐作品闻名,更以其勇于突破传统的方式引领了音乐与科技的融合。1993年,普林斯做出了一个大胆而独特的举动:他将自己的艺名正式更改为“爱情符号”(The Love Symbol),一个复杂且无法用常规键盘输入的符号。此举不仅震惊了乐迷和传媒,也挑战了当时的版权和传播规则。为了让媒体能够正确使用这个符号,普林斯团队创造性地设计了一个专门的字体,并将其装载在3.5英寸的软盘中,发送给新闻编辑和出版机构。这一举措不仅成为音乐界的奇闻,更在数字文化史上占据了独特的位置。

“爱情符号”的诞生起因于普林斯与其唱片公司华纳兄弟之间的矛盾。唱片合同的限制让普林斯感到束缚,而以一个无发音、非传统名字——符号——作为身份标签,无疑是对唱片公司的一种挑战和宣示。这个符号融合了男性和女性符号的特点,表达了普林斯对爱与性别流动性的独特理解和艺术追求。然而,这种融合也给记者、编辑及排版人员带来了极大困扰。因为无论是口头报道还是书面表达,“爱情符号”都无法直接使用,导致相关报道时常出现障碍和混淆。 面对这一难题,普林斯和其团队没有选择妥协。

相反,他们迈出了前所未有的一步:通过科技手段解决问题。他们委托专业设计团队将“爱情符号”制作成独一无二的字体文件,随后装载到软盘中,并配发给新闻媒体。这不仅体现了普林斯对自己新身份的坚定,也彰显了他对数字技术的敏锐洞察。在那个互联网尚不普及、数字字体尚未普及的年代,这种以软盘形式分发字体的做法尤为前卫和创意十足。 普林斯字体的特殊之处在于它将传统的大写字母“P”替换成“爱情符号”,实现了在文本中直接键入符号的功能。这样,媒体工作人员只需要安装该字体,就可以轻松地在文章标题、正文甚至封面设计中使用普林斯的新“名字”。

更重要的是,这种做法间接推动了数字媒体的进步,展现了音乐产业对新技术的探索与应用。 当年普林斯的软盘字体也在早期互联网平台CompuServe上提供免费下载,扩大了传播范围。虽然今天看来软盘技术显得过时,但在当时,它代表了最先进的信息分发手段。普林斯不仅利用这一技术实现了符号名字的推广,还通过同年发布的互动CD-ROM“Prince Interactive”,进一步展示了他对数字艺术的热情和先见之明。 普林斯团队成员曾回忆,当时包括设计师和音乐人自己都对如何称呼、使用这个符号感到迷惑,甚至在日常交流中也避免直接称呼他的原名或符号。设计团队为了方便内部沟通,最初只是在纸上手绘符号,后来才发展成数字字体。

这充分体现了符号名字的复杂性和创新性。普林斯本人则积极参与了这一过程,表现出对新兴技术和创意表达方式的浓厚兴趣。 媒体对普林斯字体软盘的接受程度也超出了预期。虽然初发软盘时,部分工作人员对这种要求抱有怀疑态度,但不久后,诸如《滚石》等权威音乐杂志便将这一符号正式纳入报道体系。普林斯通过这种方式成功地将自己与传统艺术家区分开来,创造了一个独一无二的个人标识符。这不仅是音乐身份的转变,更是对符号语言在传媒中运用的大胆尝试,彰显了他在文化领域前所未有的影响力。

普林斯的这一举动与他日后对数字音乐领域的复杂态度形成了有趣的对比。尽管在90年代他积极拥抱数字化、尝试新技术,晚年却被公认为抵触流媒体和频繁采取法律手段维护版权的“数字守旧者”。然而,这次通过软盘分发自定义字体的行动,恰恰揭示了他早期对数字技术的开放和利用。普林斯不仅是音乐创作的先锋,更是在数字媒介利用上具备前瞻性眼光的创新者。 在普林斯的音乐事业与数字技术的交织中,他显示出对计算机图形界面的浓厚兴趣。设计师曾透露,普林斯曾花费大量时间研究当时早期的在线社区、图形软件如Photoshop,并尝试将这些新兴技术运用于艺术创作与交流中。

他甚至在工作间隙亲临设计办公室,与团队成员讨论和实践数字艺术方案。这种对技术的渴望和探索,加深了他在当时音乐与科技交汇点上的地位。 普林斯这一创意不仅成为了个人品牌的象征,更是对整个娱乐和媒体产业在面对技术变革时态度的深刻映射。他用“爱情符号”作为名字,用专属字体软盘作为传播载体,不仅解决了新闻报道中遇到的实际问题,也推动了字体设计与数字传媒发展的一小步。这一传奇故事折射出一个艺术家在传统束缚与未来技术之间艰难抉择,同时以创新手段开辟新道路的历史瞬间。 时至今日,普林斯的这段历史仍为人津津乐道。

收藏家和数字文化研究者将当年发行的3.5英寸软盘视为早期数字艺术与营销结合的珍贵见证。它不仅是音乐符号的数字化呈现,更是那个时代媒体科技进步的缩影。透过这枚小小的软盘,我们能够一窥那个即将进入网络时代的艺术世界,感受普林斯作为潮流引领者的非凡创造力。 总结来看,普林斯的特别字体软盘不仅是解决艺术家名字传播难题的工具,更是音乐文化与数字技术交织的象征。它揭示了普林斯对音乐身份、传媒表达的独特思考,以及他利用科技推进艺术创新的大胆尝试。这个故事不仅帮助我们理解音乐产业历史,也提醒现代媒体和艺术人在面对技术变革时,如何像普林斯那样,用创意和勇气开拓出属于自己的崭新天地。

。