在数据驱动的时代,SQL几乎成为所有数据分析和业务逻辑实现的核心语言。然而,随着数据规模的扩大和业务逻辑的复杂化,SQL测试也变得异常困难,尤其是在使用云数据仓库Snowflake的环境下。高昂的云计算成本、繁琐的测试流程以及不完全自动化的工作方式让许多开发者感到力不从心。身为数据工程团队的负责人,我曾遭遇过所谓的“SQL测试地狱”。因应这一切,我探索并最终构建了一个结合本地轻量级数据库DuckDB与云端Snowflake的测试框架,实现了测试的一致性、快速反馈和成本的显著降低。 传统SQL测试陷阱常常是从手动复制SQL代码开始,将其粘贴至Snowflake工作区,替换测试参数,再运行查询并用肉眼观察结果。

这个过程不仅效率极低,也缺乏复现性和自动化,测试覆盖面窄而风险高。面对如此局面,起初我尝试创建雪花实例数据库,载入真实测试数据,执行查询并验证结果的“组件测试”方法。虽然该方案的准确性较高,但每一次测试都需要数分钟,有时甚至延伸到十几分钟。随着测试用例数量增加,计算资源和费用暴涨,导致开发者对写测试产生抵触情绪。更令人头疼的是,管理层对于云账单的质疑促使我必须寻找更加可持续的解决方案。 转机出现在一个偶然的机会,我了解到SQLGlot,一个能够解析并转换多种SQL方言的开源工具。

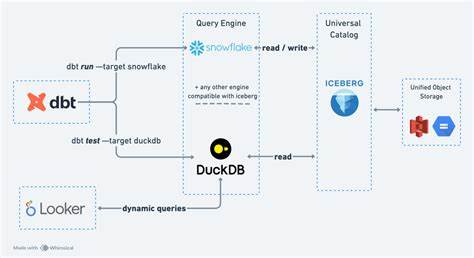

SQLGlot支持包括Snowflake和DuckDB在内的20多种SQL方言之间的相互转换,极大地降低了跨平台测试的复杂度。通过编写以Snowflake SQL为主,自动将其转译为DuckDB SQL,我得以在本地环境运行几乎相同的业务逻辑代码,获得秒级的执行反馈。DuckDB本身是一款专注于分析型工作负载的内存型数据库,兼容SQL标准,零配置安装,且运行效率媲美传统的OLAP系统,非常适合做离线和快速的单元测试。 可见,结合SQLGlot的自动方言转换能力与DuckDB的本地测试优势,我提出了一套“三大支柱”的测试框架。第一是架构同步,通过使用sqlacodegen自动从Snowflake的schema生成SQLAlchemy模型,确保本地测试环境的数据库结构与生产环境保持同步,无需手动维护模型代码。第二是SQL转译,SQLGlot负责大多数方言转换,针对特殊语法差异部分类似LISTAGG(DISTINCT)等场景,我则自定义正则替换规则以保障兼容性。

第三是统一测试接口设计,使用抽象Querier类实现多后端支持,业务逻辑模块只需要依赖Querier完成SQL执行,无需关心底层差异。 在实际应用中,我将业务逻辑封装为服务对象,例如一个名为RevenueAnalytics的服务封装所有与收入计算相关的SQL逻辑。测试时利用pytest注入不同的Querier实现,对DuckDB版进行快速本地测试,同时可启用环境变量切换到Snowflake后端做云端验证。如此,不仅保证了逻辑一致性,还实现了测试用例的一次编写,多环境执行,大幅缩短开发反馈周期。此外,CI/CD流程中也无缝集成了该框架,使得每当Snowflake schema变化时,本地模型同步更新,自动触发全量测试,保障生产环境的变更安全且透明。 该框架引入以后,测试套件本地执行时间从过去的五分钟减少至数秒,云端验证完成也大幅缩短至几十秒,测试覆盖率显著提升三倍,开发者积极性得到极大激发。

财务成本方面,云资源费用降至几乎为零,避免了流水线反复调用引起的高额开销。更重要的是,开发团队的体验和信心都得以提升,开始习惯于将业务逻辑转换为易维护的服务层逻辑,促进了代码质量与团队协作的改善。 当然该方案并非没有局限。利用正则表达式处理复杂SQL语法转换的手段较为脆弱,需不断维护以应对新特性或语法调整。DuckDB虽兼容度极高,但仍不足以覆盖所有Snowflake特有的高级功能,对于性能测试也无能为力,因而性能测试仍需回归到真实云环境执行。此外,测试覆盖面虽大致涵盖90%的分析型查询,剩余边界场景需根据业务权重决定是否引入更复杂的转换策略或放弃自动化测试。

从整个人生经历来看,这一框架的核心哲学围绕着“实用重于完美”、“开发者体验至关重要”、“快速发现问题、稳妥验证”和“自动化不可或缺”四大原则。正是这些理念指引我从混乱的手动测试中走出,打造了一个高效、经济、可扩展的SQL测试实践平台。面对未来,不断贡献改进至开源工具、丰富转换规则集成为必然,同时深化性能测试流程以实现更全面的保障。 SQL测试的终极目标在于摆脱“凭运气”式的验证,保障核心业务逻辑的健壮与正确。通过将测试从云端重负载迁移至本地快速验证,配合生产环境的小规模验证,开发者能够获得灵活、快捷且可靠的测试体验。该框架不仅为我所在的团队带来效能变革,也为业界提供了一条可供借鉴的实践路径。

期待更多数据工程师能够借助类似工具,突破SQL测试的瓶颈,从而专注于业务创新和数据价值的挖掘。