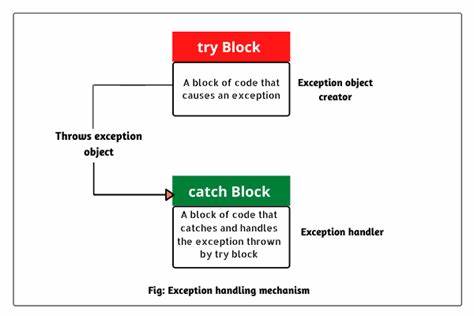

在现代软件开发中,异常处理已成为保证程序健壮性的重要机制。特别是try catch代码块的广泛使用,让很多开发者不禁疑问:在代码执行过程中,加入try catch结构会不会带来性能上的损耗?这种担忧尤其存在于那些对性能要求极高、执行频繁的场景中。本文将围绕“try catch块是否有性能成本”这个问题展开深入探讨,结合实际测评数据,揭示try catch在未触发异常情况下的影响,并提供实用的建议。异常处理的本质及性能成本在程序设计中,try catch结构用于捕捉运行时可能出现的异常,保证程序不会因为未处理的错误而崩溃,从而提升代码的鲁棒性。众所周知,当异常被真正抛出且捕获时,异常处理机制由于堆栈展开、上下文恢复等动作,会带来显著的性能开销;这在许多技术文档中早有提及。然而,开发者更关心的是,若代码运行正常,try catch本身是否会消耗额外的资源?通常情况下,try catch代码块的实现会在编译器层面生成相应的异常处理表和状态机信息,CPU流水线和内存缓存也可能受到少许影响。

尽管理论上增加了结构复杂度,但实际运行时的开销如何,仍然需要通过实测数据给予准确评估。实测分析一项针对try catch性能的具体实验采用了优化算法库Quipu中的基准测试框架作为分析工具。测试以经典的优化目标函数“Beale函数”为载体,Beale函数因其数学表达稳定且不产生异常而成为理想的测试案例。该测试设计了两个版本的求值函数:一个是原始的直接调用版本,另一个则在目标函数计算过程中包裹了try catch结构,通过捕获潜在异常并返回NaN值保证安全。通过在相同的硬件环境与相似的调用频率中反复运行,多次采集时间数据,结果显示try catch包裹的版本相比未包裹版本仅存在极其微小的时间增长。从平均耗时来看,带有try catch的函数平均比不带的版本慢约1.6%,具体数值在多组测试中徘徊于0.1%到3.1%之间。

这样的影响对绝大多数应用而言几乎可以忽略不计,说明在不抛出异常的前提下,try catch代码块对性能影响非常有限。这一发现与业界普遍观点相符,即try catch本身的结构管理成本小,但重在异常实际抛出时性能消耗才显著。异常捕获与性能权衡基于上述测试结果,开发者需要理解异常处理的双刃剑效应。一方面,在代码中预先包裹try catch能极大地提高程序抵御意外错误的能力,免除程序崩溃带来的致命影响;另一方面,若异常并非罕见或被控制,try catch的捕获性能开销便不可忽视,可能导致整体程序效率大幅下降。因此,正确的做法是尽力保证程序中逻辑严密,减少异常抛出的场景,通过输入验证与业务约束降低异常发生率,使异常处理成为真正的“异常”而非逻辑分支。此外,考虑到try catch带来的细微性能影响,一些性能敏感场景如高频实时计算或大规模数据处理,或许更适合采用其他安全性保障手段,例如预先判断有效性、函数内返回错误码、或在设计上使用安全函数代替直接抛异常的函数,从结构上将异常风险降至最低。

安全模式与开发者选择基于Quipu中的设计思路,有些库提供所谓“安全模式”,即自动用try catch包装目标函数,允许代码在发生异常时不崩溃,但代价是性能略降且异常信息不可见。尽管这种设计方便快速进行原型开发及探索,但从长期维护与性能角度来看,则可能埋下隐患。因为异常被隐藏,问题根本原因难以追踪和纠正,且性能代价在函数调用次数巨大时累积显著。因此,作者最终决定不继续推行此「安全模式」,建议开发者面对可能异常的目标函数,明智的做法是主动在代码层面进行异常控制和输入校验,而非依赖try catch作为“一劳永逸”的安全网。优化建议与总结try catch块的存在确实会引入一定的代码复杂度和极小程度的运行开销,但现代编译器和运行时环境对其优化良好,使得非异常路径的执行成本近乎透明。当异常没有被抛出时,try catch块对整体性能影响非常有限,约为百分之一到百分之三之间,因此不必因担心其性能成本而回避使用。

而真正需要关注的,是异常被抛出时的高代价,这就要求开发者建立健全的异常处理和预防机制,尽可能让异常成为稀有事件。建议在设计时尽量使函数稳定,处理输入边界及不合法情况时返回可用结果(如NaN),避免抛出异常。同时如有可能,在性能关键路径上避免过深的try catch嵌套,或者在异常严重时及时终止操作和报告,而不是吞下异常继续执行。总的来说,try catch是程序安全的重要防线,不应因微乎其微的性能考虑而舍弃正确的异常处理。理解其真正的性能体现,能帮助开发者权衡鲁棒性与性能,写出既安全又高效的代码。未来技术发展也将朝着更优的异常处理机制演进,进一步降低异常捕获对性能的影响,提升软件整体质量与用户体验。

希望本文对您理解和使用try catch提供了明确的性能参考与使用指南,助力您在实际开发中做出理性决策,写出更安全、更高效的代码。