在当今瞬息万变的信息社会中,复杂性成为不可避免的趋势。无论是企业运营,还是个人生活,面对的信息量和决策难度都在飞速增长。为了应对这种不断加剧的复杂性,人类社会正迈向一个新的阶段——超媒介时代。所谓超媒介,是指在信息处理和决策过程中,介入越来越多的中介工具和智能系统,尤其是依托人工智能技术,形成的一种多层次、多维度的中介网络。这个时代不仅改变了我们获取信息的方式,还深刻影响了我们的认知、行为和社会关系。企业在发展壮大的过程中,管理层级也随之增加。

这是因为较大规模的组织必须通过分层管理来分配任务、处理信息并作出决策,确保从基层员工到最高管理层的运转高效且有序。类似地,个人生活中的信息复杂度也在提升。以出行为例,以往人们可能熟悉固定的路线,不需要借助外部工具即可顺利到达目的地,但如今随着生活节奏的加快和出行需求的多样化,如不借助Google地图等导航辅助工具,单靠记忆和自身感知已难以满足需求。新闻阅读则表现为另一个维度,当海量新闻源每日产生大量内容时,个体不可能逐条详读所有信息,而必须依赖新闻聚合器或人工智能筛选出最重要的内容。随着媒介层级的增加,人类对于世界的体验似乎变得越来越表层化,亲身感受和深度参与的机会被压缩。曾经我们可能专注于少数几件事情,深入了解和投入,如今则习惯于在众多信息之间快速滑动,形成对事情的浅层理解与评价。

在知识面不足或时间有限的制约下,个体倾向于更多地依赖他人观点,这种依赖既是效率的体现,也意味着某种程度上的自主性丧失。对比直接参与劳动的满足感,间接管理或委托工作者完成任务所带来的成就感明显不同。举例来说,自己亲手组装一件家具和请人代劳制作,同样得到一件家具,但前者带来的归属感、骄傲感及情感价值远超后者。虽然后者节省了大量时间和精力,却让体验变得更加疏离。这种现象延伸到职场中,许多从事个体贡献者(IC)角色转为管理岗位的人,也感受到工作内容的“上游化”带来兴奋感的减弱。工作者距离“真实劳动”的距离拉大,随之而来的是影响力的扩大同时却难免情感投入的稀释。

历史上,类似的分离和异化现象并非新鲜,早在工业革命时期,马克思观察到工人从手工匠人身上转变为流水线上操作的零部件制造者,劳动者对自身产出的异化和疏离感日益加重。马克思指出,劳动产品从工人手中独立出来,形成一种客观的、甚至敌对的外在力量。对比那个时代,我们如今同样面临着深层劳动力异化的问题,只是表现形式和技术路径不同。当前先进的人工智能技术正加速并放大这种异化趋势。人工智能不仅自动生成信息,更作为大量“虚拟生产者”参与生产、决策和执行,极大增加了我们所需处理的信息量和速度。与此同时,人的认知和处理速度却保持相对不变,导致我们仿佛生活在一个“人满为患”、运转飞速的世界中。

面对海量、复杂且高速变化的信息,人与信息之间的距离被不断拉大,单靠自身的认知和判断难以有效介入。由此,依赖AI辅助成为必然选择。我们的理解和决策必须借助于AI系统来简化、过滤和解释由其他AI系统输出的海量内容。这种多重AI系统协作的生态链进一步加深了人与信息之间的媒介层级。例如,在法律合同领域,AI降低了生成合同的成本,且合同篇幅愈发庞大和复杂,人类难以直接理解合同条款,必须依赖自身的AI代理系统代表自己进行解读和协商。由此可见,人与规则之间的直接联系被AI层层中介替代,对人类“掌控感”的挑战日益凸显。

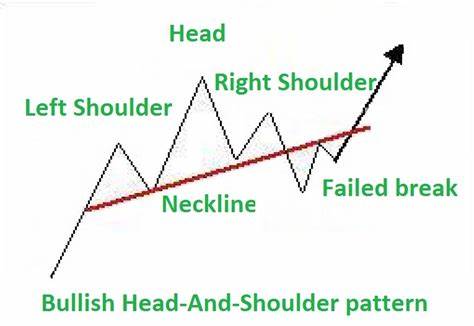

金融系统、工业生产等领域,将出现更多高度复杂、自动化管控的生态环境,人类越来越难以在流程细节中作出有效干预。生活方式和决策空间逐渐被智能系统接管,不选择使用AI辅助往往意味着被边缘化和处于劣势地位。这种局面带来了巨大的信任问题。我们必须信赖AI系统的判断准确性和行为的公正性,信赖这些系统会维护我们的利益和安全。但信任背后隐藏的风险也不可忽视,如技能丧失和能力外包的弊端。马克思曾提醒我们,工人付出越多力量,其创造物的异化程度越深,其内心世界的贫瘠程度越高。

在现代语境中,这种“内在贫瘠”体现为我们对自己能力与知识的疏离感加剧。面对这种挑战,我们只能谨慎选择赋予AI哪些能力。每当委托给AI某项技能,需审视自己因此获得的内在增益与损失。若某些任务的外包促进了个人成长,让我们能够专注于更有意义的追求,那么这正是AI赋能的体现。反之,如果技能的完全移交导致个人在认知、感受或价值观上的剥夺,那就要警惕这种消费效率的方式。使用工具本身并非必然导致自我减损,恰恰相反,恰当地运用工具可以让人成为更强的自己。

正如芭蕾舞者通过穿着足尖鞋展现出更多可能,音乐家因乐器而创造出超乎想象的音符,人与工具的结合赋予了我们超越生理限制的能力。在团队和组织中,个体融入更大的格局与目标中,也可以体验到归属感和成就感的提升。现代生活允许我们不必事必躬亲便能参与宏大事业,这既体现了社会协作的优势,也为人类自我实现带来新机遇。因此,进入超媒介时代,核心的命题在于我们要清楚地认识并界定自己愿意保留和坚持的“内核”。这可能不再纯粹是智能或技术能力,而是对美学、价值观、对世界体验的独特感知与判断。我们必须基于这些独特性去判断哪些环节适合交给AI,哪些则必须坚定掌握于自身。

效率固然重要,但持久的人类意义和丰富的个体体验同样不可忽视。用AI工具不仅是为了让生活更便捷,更是为了帮助我们成为更完整、更贴近理想自我状态的存在。正因如此,面对未来,我们应以更具自觉和智慧的态度书写人与AI共生的故事。超媒介时代将是一场关于信任、权衡和文化重塑的试验,我们需要不断寻求平衡点,保持内心的自主和丰富,赋能自身而非被技术奴役。在人工智能深刻渗透社会基础构架的今天,唯有明确自身的价值坚持、守护独有的体验,我们才能真正成为未来的主人,拥抱一个充满可能而又不失人文关怀的新时代。