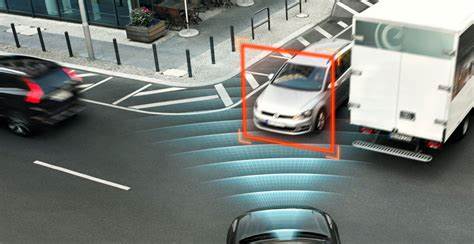

道路交通安全一直是全球交通管理和汽车制造业关注的重要课题。每年因交通事故造成的人员伤亡和财产损失触目惊心,尤其是在城市及乡村的交叉路口,事故发生率居高不下。近年来,主动安全技术发展迅猛,从防抱死制动系统(ABS)、自动紧急制动系统(AEB)到前方碰撞预警系统(FCW),不断为驾驶者提供辅助,降低事故风险。然而,新兴的安全装置前置刹车灯(Front Brake Light, FBL)正逐渐成为未来智能交通系统中的关键组成部分,凭借其引人注目的视觉警示,具备防止碰撞和减轻事故后果的潜力。前置刹车灯是安装于车辆前部的制动指示灯,类似于传统的后刹车灯,用于提醒对向或交叉路口的其他车辆和行人,自车正处于减速或制动状态,从而提高周围交通参与者的预判能力。这一设计并非全新的创意,历史上早在二十世纪七十年代便有类似尝试,但随着技术的进步和交通环境的复杂化,FBL的作用被赋予了更深刻的研究和升级意义。

现有研究通过真实交通事故数据和仿真模拟方法,充分评估了前置刹车灯在交叉路口事故中的安全性能。分析表明,在不同类型的交叉路口碰撞事故中,约有7.5%至17%的事故通过配备FBL能够被有效避免。更令人振奋的是,另外9%至25.5%的事故中,FBL的作用有望显著降低碰撞速度,缓和事故带来的影响。考虑到前置刹车灯对优先通行车辆驾驶员的视觉可见性,这些数字进一步提升,潜在可预防事故比例将增长到11.5%至26.2%,而降低事故后果的影响范围扩大至13.8%至39.2%。这些数据源自对奥地利国家交通事故数据库的详细分析,充分体现了FBL在真实交通环境中的有效性。前置刹车灯所展现的优势不仅仅体现在事故预防上,更重要的是其减缓撞击速度,减少人员伤害和车辆损毁的可能性。

研究中提到,碰撞速度直接影响事故严重性,降低30%以上的碰撞速度即能有效降低重伤甚至致命事故的概率。同时,FBL通过向优先车辆发出更直观的制动信号,缩短了驾驶员的反应时间,使其有更多时间采取有效的规避或减速措施。这一点在交叉路口因视线受阻、交通复杂而造成的高风险场景中尤为重要。针对驾驶员反应时间的调整和FBL可视角度的限制,研究团队还结合多种驾驶员反应时长模拟,探讨了FBL在不同驾驶条件和环境下的适用性。结果显示,反应速度越快,FBL的预防效果愈加显著。然而,FBL的安装位置及灯具长度决定了其在某些角度和相对位置时的可视范围,约37%的事故中优先车辆司机无法直接看到配备FBL的非优先车辆。

因此,未来技术发展建议扩展FBL的安装位置,例如在车辆侧面增设辅助灯具,提升在多角度下对其他交通参与者的可见度。除了技术参数,驾驶者和行人对前置刹车灯的接受度和反应也至关重要。相关的自然驾驶行为研究表明,超过75%的受访者支持广泛推广FBL,普遍认为其能够增强道路安全意识和交通参与者间的沟通效率。尤其是行人和儿童,在遇到装有FBL的车辆时表现出更高的过街意愿,显示该系统对改善非机动车和行人安全也具有积极影响。综合比较FBL与其他先进驾驶辅助系统(ADAS)如FCW和AEB,前置刹车灯属于一种被动式信号辅助,虽然不涉及车辆自动介入控制,但其低成本、易于后装和对人的视觉感知的直接刺激,使其成为现有车队升级安全性能的切实可行方案。基于当前车辆更新周期漫长的现实,能够通过后安装方式快速提升大量车辆安全系数,是FBL推广的重要价值之一。

此外,FBL系统的实现无需复杂的传感器网络和高昂的技术成本,便于与现有安全系统集成。基于大量事故重构分析和多场景的“假设如果”(what-if)模拟,学术界与产业界正积极推进FBL技术标准化,并研究最优灯光颜色(如绿色)和闪烁频率,以最大化驾驶员的注意力和响应效果。未来,随着自动驾驶与车联网技术的发展,前置刹车灯或将与车内驾驶辅助系统紧密结合,形成多层次、全方位的安全警示网络,进一步提升车辆间的信息互通和协同反应能力。纵观目前研究与试点项目,前置刹车灯被证明能够在城市和乡村各类交叉路口均发挥有效作用,其表现出的事故避免率和事故影响缓解能力,令其成为改善道路安全的又一有力工具。随着全球道路安全目标愈发明确及法律法规的逐步完善,FBL技术作为一项兼顾成本与效益的后装ADAS解决方案,具备广泛应用前景。交通安全不仅依赖于高端自动控制技术的普及,更需要简单有效的视觉沟通手段来辅助驾驶员和行人判断环境态势。

前置刹车灯正是这样一项创新,桥接了现有安全告警系统的盲点,有望为减少交叉路口事故,挽救更多生命和财产,实现更智能、更安全的道路交通贡献力量。展望未来,推动前置刹车灯标准化安装,结合驾驶者教育和交通法规完善,将是实现其最大潜力的关键环节。同时,持续关注其在复杂光照及天气条件下的性能表现,优化灯光设计与配色方案,是进一步提升其实际安全价值的重要方向。由此可见,前置刹车灯作为一种低成本高效的辅助安全系统,具备变革传统道路安全模式的潜力,值得政策制定者、汽车制造商和交通管理部门高度重视与积极推广。