在当今数字化时代,文本编辑工具是程序员、系统管理员及技术爱好者不可或缺的生产力武器。对于Linux和Unix用户来说,命令行界面(CLI)文本编辑器如Vim、Emacs等享有盛誉,堪称操作系统的灵魂之一。然而,提到Windows,许多人会下意识联想到带有图形界面的记事本,而忽视了命令行环境中的高效编辑工具。令人惊讶的是,2023年微软正考虑为Windows重新引入CLI文本编辑器,这一进展不仅令人期待,更值得深入探讨其背后的历史、现实需求及未来前景。早在上世纪八十年代,微软就开始为MS-DOS提供基础的文本编辑器。初期产品Edlin是一个典型的“行编辑器”,其交互方式类似于拨号式通讯,用户通过一条条命令插入、删除、修改文本。

尽管功能简单,Edlin作为最早的CLI编辑器满足了当时计算资源受限、技术环境有限的需求。然而,这种编辑方式对于现代用户而言显得晦涩难懂,用户友好度极低,操作门槛较高。进入90年代,微软迎来了划时代的一刻,在MS-DOS 5.0版本中引入了全屏文本编辑器EDIT.COM。这款基于QBasic开发的编辑器支持多文件操作,拥有视觉菜单、窗口化视图甚至鼠标交互,在当时堪称先进,极大提升了用户体验。Windows 9x时代,EDIT.COM被默认捆绑,成为Windows命令行环境下最受欢迎的编辑器之一。遗憾的是,随着64位Windows版本的兴起,原有的16位EDIT.COM应用逐渐被弃用,64位系统不再支持这类老旧二进制程序,导致Windows从未正式发布64位版本起,基本失去了一款纯正的CLI文本编辑器。

虽然Windows保留了图形界面的记事本Notepad,但其并不适用于纯命令行环境下的远程操作。尤其在通过SSH远程管理服务器的情境下,记事本的局限性日益凸显;用户不得不借助第三方编辑器如Vim和Nano。虽然后者功能强大,但并非Windows原生工具,也不符合Windows传统的设计理念和使用习惯。微软内部对此问题的态度一度犹豫。有人认为Windows的核心哲学是窗口图形界面,因此命令行编辑器并非必需,使用远程桌面(RDP)替代SSH和CLI编辑器的方案似乎足够合理。然而在实际操作中,这种解决方案带来了环境不一致、效率低下等诸多弊端,推动了微软重新审视CLI编辑器的重要性。

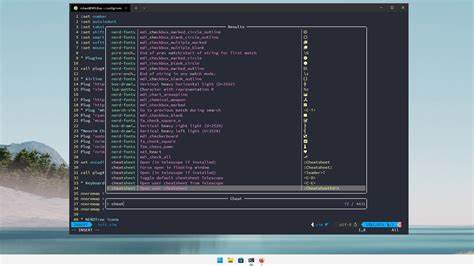

2023年,Windows Terminal团队宣布正积极探讨重新引入CLI文本编辑器的可能性。这一举措得到了诸多系统管理员和开发者的支持,他们期待一个既能与Windows生态完美融合,又符合CLI操作习惯的文本编辑器。较为激烈的讨论焦点在于是否应该直接引入Linux领域成熟的Vim、Emacs,还是复刻并升级老牌的EDIT.COM。Vim和Emacs固然拥有丰富插件和高度可定制性,是专业用户的首选,但其学习曲线陡峭,不易为大多数Windows用户接受。与之相对,重新设计的EDIT.COM具有悠久的Windows本土历史,其简单直观的全屏UI及菜单操作模式,更贴近普通用户的认知和操作习惯。与此同时,社区中已有项目如YEdit等,尝试对传统EDIT.COM进行现代化改造,加入代码缩进、语法高亮等现代编辑器功能,兼顾传统与创新。

这些项目为微软重新引入CLI编辑器提供了极佳的参考范本。在技术实现层面,现代Windows终端环境已支持丰富的字符界面渲染,支持多语言、鼠标操作以及更复杂的UI设计,极大提升了CLI编辑器的可用性。同时,微软持续推动Windows和Linux系统的互操作性,借助Windows子系统Linux(WSL),让更多Linux工具在Windows上无缝运行,增强了命令行体验。命令行文本编辑器的复苏不仅是一个工具层面的更新,更体现了微软对开发者和系统管理员使用习惯的深刻理解。它意味着Windows在保持传统优势的同时,也在拥抱更加开放和高效的开发生态。远程运维、云计算、大规模自动化使得CLI工具的需求日益增长。

拥有一款内置的Windows命令行编辑器,将极大提升远程服务器的管理效率,减少环境配置复杂度,也是提升Windows服务器竞争力的重要一步。总结来看,Windows缺失CLI文本编辑器的历史原因源于系统架构转型和设计哲学,但时代发展呼唤功能齐全且易用的命令行编辑器。微软在2023年展现出积极回应用户需求的态度,讨论重启类似EDIT.COM的编辑器,不仅保留传统Windows的独特风格,还融合现代编程需求与用户体验。对于广大Windows用户而言,无论是系统管理员、开发者,还是普通电脑爱好者,CLI文本编辑器的归来无疑将丰富Windows的工具链,带来更加高效、便捷的工作方式。未来,随着编辑器功能的逐步完善及Windows终端环境的持续进化,我们有理由期待Windows命令行编辑器在保持简洁直观的基础上,展现更强的扩展能力和用户友好性,成为Windows系统不可或缺的重要工具之一。