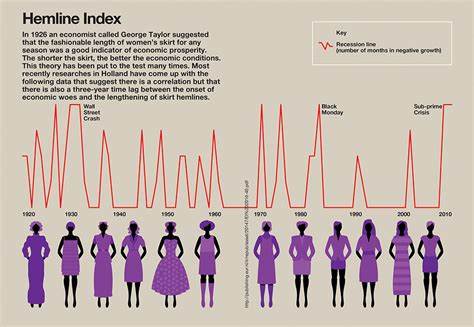

赫姆线指数,又称裙摆长度指数,是一种通过观察裙摆长度的变化来预测经济走势的理论。这一理论认为,裙摆的长短与股市表现存在一定的关联。在经济繁荣时期,裙摆通常变得较短;而当经济低迷时,裙摆则会相应变长。尽管该理论存在不少争议和例外情况,但其背后的洞察值得深思。赫姆线指数的思想首次广泛传播是在20世纪20年代至30年代,尤其是在1929年华尔街股市崩盘后,许多人开始注意到时尚潮流与经济状况之间的某种隐秘关联。经济学家和时尚观察者纷纷试图用裙摆长度的变化来解读经济的兴衰。

实际上,经济繁荣时,人们消费意愿增强,时尚界便更加大胆创新,裙摆更短、更前卫,象征着一种乐观和放松。而经济低迷期间,消费者更加保守,对于服装的选择趋向谨慎,裙摆变长也反映了一种对未来不确定性的防备和节制。虽然这一说法广为流传,但其理论基础并不稳固。很多学者指出,裙摆长度受多种社会文化因素影响,如战争、女性解放运动、审美潮流等,经济因素只是其中之一。历史上,1950年代的裙摆反而较长却处于经济快速恢复的阶段,这种反例说明单纯用裙摆长度预测经济并不可靠。赫姆线指数往往被误解为1926年经济学家乔治·泰勒提出的理论,然而对泰勒的研究表明,他的重点在于研究二战后连裤袜行业的快速增长,并未正式提出裙摆长度与股市相关的理论。

不过,现代非严肃研究在一定程度上支持了裙摆与经济周期的关联,甚至有学者发现经济变化领先裙摆长度变化约三年,这提示裙摆可以被看作经济情绪的一种滞后反映。时尚行为学家德斯蒙德·莫里斯也对该理论进行了再探讨,他在著作《观察人类》中指出,穿着习惯反映了社会的整体心态,裙摆长度作为女性穿着选择的一部分,也是这一心态的外在表现。除了赫姆线指数,经济学界还提出了其他类似的经济非传统指标,比如男性内衣指数、大麦克指数甚至口红指数,这些指标从不同侧面反映消费者行为与经济走势之间的关联,帮助分析师获得经济状态的另类信号。实际生活中,观察裙摆长度变化不仅是时尚关注者的兴趣所在,其背后反映出文化、心理与经济的复杂交织。裙摆的长短不仅受到经济因素影响,还与社会事件、技术发展、政治氛围等息息相关。例如,二战期间由于物资短缺和女性独立意识的增强,裙摆变得更短,既是一种实用需求也彰显了女性的新形象。

进入现代社会,社会多元化和个性表达逐渐盛行,裙摆长度的变化更加多样,单一经济指标的解释力相对减弱。然而,在全球经济波动频繁的背景下,赫姆线指数作为一种文化现象和经济心理的投射,仍具有巨大的研究和讨论价值。对于品牌和设计师而言,了解裙摆长度与经济情绪的关系,有助于捕捉市场脉搏,制定符合时代潮流的产品策略。消费者也可以通过关注裙摆变化,更好地理解社会心态和经济环境。这种独特的经济与时尚交汇的视角,激发了跨界领域的创新思考。综合而言,赫姆线指数虽然不能完全准确预测经济走势,却揭示了一种独特的观察经济的方法。

它提示我们,经济不仅仅是冰冷的数据和数字,也包含了丰富的文化符号和社会行为。裙摆的长短作为视觉最直观的时尚元素之一,成为反映社会心理状态的一个窗口。未来,随着大数据和人工智能技术的发展,或许可以将更多社会行为和时尚数据结合起来,构建更为精细和多元的经济预测模型。而赫姆线指数的理念也将持续启发我们,关注经济与文化之间那些微妙而重要的联系。