科学职业路径的可重复性问题是当今科研领域一个日益突出的挑战。随着时代变迁,科学研究环境、学科热点与社会需求不断更替,传统的职业经验与发展路径越来越难以直接传承给下一代科研人员。本文将深入剖析影响科学家职业路径可重复性的因素,并探讨如何面对这一复杂局面,帮助科研人才更好地规划未来。首先,导师经验在科学职业指导中扮演着重要角色。然而,在现代快速变化的科研领域,导师通常只能基于自身有限的经历提供建议,这些经验往往植根于特定的时间和空间背景,难以适应当下学生面临的多变环境。例如,许多资深科学家的职业路径源自数十年前的研究重点和技术条件,而现今的科研热点和技术工具已经发生深刻转变,使得同样的路径难以复制。

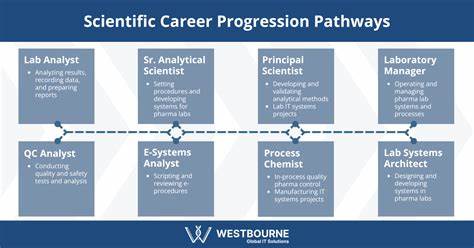

这种现象在克拉拉·菲莱克(Klara Filek)对克罗地亚学术界的观察中得到体现。她指出,许多导师依赖自身在学术体系内的经验,难以为学生提供超出学术圈之外的职业指导。另外,执著于“唯有学术界才能实现真正的创造力和灵活性”的观念,限制了学生探索更多元化职业道路的可能。其次,全球科技革命催生了许多新兴领域,如人工智能、区块链、云计算和量子技术,这些领域的快速崛起使得过去的学科热点逐渐式微,职业机会和研究方向也随之发生变化。曾经盛行的研究方向被新的技术浪潮所替代,导致前辈科学家的成功经验不再适用于新一代科研人员。例如,曾经主导计算机科学领域的某些技术如今已成为主流或边缘化,而新兴语言和工具则成为行业的焦点。

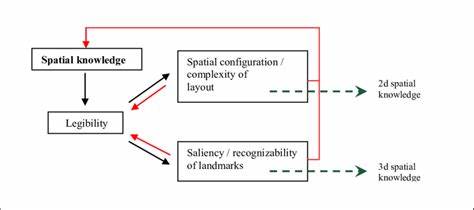

此外,科研团队和机构的变动也造成职业路径的不可复制。随着资深科学家的流动、新兴研究团队的建立以及项目资源的分配调整,曾经能够依赖的人际关系网络和项目平台发生变化。许多原本重要的导师和合作者或已经离开科研一线,转行或退休,使得年轻科学家难以复制先辈的资源和协作环境。与此同时,科技发展也催生了研究工具的变革,比如大型语言模型(LLM)的出现,让文献调研和课题生成变得前所未有的高效。这种自动化的辅助工具极大地缩短了科研准备时间,但也带来了课题快速过时的风险,学生可能担心自己投身的研究领域在他们完成学业前就被新技术解决。这种不确定性进一步加剧了职业路径规划的难度。

面对这些挑战,科学界需要重新审视传统的职业指导模式。导师应鼓励学生培养跨学科能力、灵活适应变化的心态,而非单一的复制过往成功路径。同时,科研机构应加强对多元职业道路的认可和支持,推动学术与产业、非营利组织等多领域的合作。对于学生而言,认识到职业路径的不可复制性并非消极消息,而是激励他们积极创新、寻找个性化发展的契机。未来科学家的职业需更多依靠个人兴趣、跨界能力及对新兴领域的敏锐洞察,而非依赖固定模式。综上所述,科学职业路径的可重复性正因时代变迁而面临严峻考验。

导师经验的时效性受限、新兴技术和研究环境的快速变化以及科研团队结构的转型,共同塑造了当前科学职业发展新的现实。只有通过转变观念、拥抱变化,科研人员才能在不断演进的科学世界中找到属于自己的位置,实现职业价值的最大化。