在软件开发领域,代码的可读性一直是促进团队协作和提升项目质量的核心议题。但最近,越来越多的专家开始关注代码可读性背后的深层次问题,尤其是它如何与程序理论的构建密不可分。所谓程序理论,指的是程序员在开发过程中形成的对软件本质及其与现实世界关系的深刻理解。这种理解远远超越了代码本身的表层内容,涵盖了设计决策的原因和背景,以及代码背后隐藏的业务逻辑和知识体系。1970年代至1980年代,计算机科学大师彼得·诺尔(Peter Naur)在其开创性的论文《编程即理论构建》中提出,程序员不仅是在编写代码,更是在构建一种对所开发系统的理解模型。这种理论构建不仅存在于代码形式中,更是程序员心智中的内隐知识。

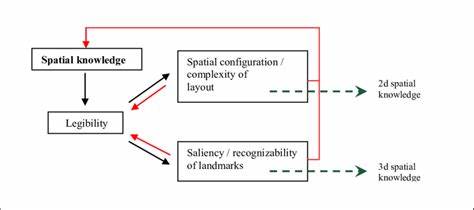

诺尔指出,仅凭代码和文档无法完整传达这种知识体系,而团队成员间关于代码背后动机和设计取舍的口头交流是不可或缺的。这一观点在当今复杂的软件开发环境中依然具有重要指导意义。与此同时,政治学家詹姆斯·C·斯科特在其著作《国家的视角》中提出了“可读性”(Legibility)的概念。他从国家如何通过制度设计简化和统一复杂社会结构的角度,阐释了可读性的作用和限制。斯科特认为,国家的统治策略往往通过将多样、分散和隐晦的社会实践转化为标准化、可监控的格式来实现可控。将这一理念应用到软件开发中,就可以理解为企业和团队追求代码的可读性,其目的不仅是方便理解和维护,更是为了降低开发过程中的不确定性和风险。

然而,正如斯科特强调的那样,标准化和可读性的扩大往往伴随着对复杂性和隐性知识的压缩与丢失。对于软件开发者而言,这意味着过度强调代码的“工具化”和文档的规范化,反而可能导致程序背后的深层次理论被忽视或简化。诺尔的“程序理论”即是隐性知识在软件开发中的典型体现。团队中最初创建系统的程序员往往拥有关于为什么采用某种架构、变量命名背后的思路,或者特定配置方法等独特见解,这些内容不易全部通过代码或文档表达。新成员在接手项目时需要经历一段“熟悉期”,与原有开发人员沟通并理解这些隐性信息,才能真正掌握项目的整体设计理念,这正是“不可读性”的一面。当代软件工程界往往追求开发人员的“可替代性”,试图通过敏捷开发、流水线式流程和文档规范,来降低单个程序员对项目记忆和理论构建的依赖。

不过,诺尔对此持批评观点,他认为这种做法可能削弱程序员作为专业人士的地位,使软件开发沦为机械化操作,失去了应有的认知深度和责任感。在大企业中,代码和开发流程的标准化实际上体现了斯科特关于国家统治的“可读性”模式:企业需要对产品开发环节拥有更“清晰”可控的视图,以便监控、管理和规划资源。但随之而来的隐性知识断层可能导致技术债务的积累和团队间知识隔阂。进入21世纪和AI技术迅猛发展的今天,程序员的工作环境发生了深刻变化。诸如“Vibe Coding”(氛围编码)等新兴现象开始盛行,其核心思想是更依赖直觉和快速试验,部分代码甚至由AI辅助生成。这种方法在快速开发和创新中展现出一定优势,但诺尔的理论预警提醒我们,此举可能大大削弱程序员个人对程序深层理论的构建和掌控权,将隐含知识转移给了AI系统背后的大公司,从而危及软件行业的专业精神和独立思考。

那么,程序员该如何在追求代码可读性与理论建构之间找到平衡?首先,组织应重视程序员个人对项目的认知和责任感,不仅提供完善的文档和代码规范,更应该创造机制促进团队间知识的口头交流和经验传承。其次,AI技术应被视为辅助工具而非替代者,协助程序员探索复杂体系,推动理论的深化而非简化。再者,培训和文化建设需培养程序员成为“知识管理者”,把隐性知识转化为共享资产,提高整个团队的“可读性”水平。从更宏观的角度看,软件产业必须防范陷入如斯科特所述的“高现代主义陷阱”,即过度依赖标准化和控制而忽视复杂社会—在此处指开发环境中人类因素和非形式化知识—的本质。真正优秀的软件开发不仅是工程,更是一种认知建构活动,是程序员与现实世界之间沟通和反馈的艺术。总之,代码可读性与程序理论构建息息相关。

科学地平衡两者关系,既保证代码的清晰和维护性,又不失程序员对程序本质的深刻理解,是迈向高质量软件开发的关键。程序员需要被尊重为专业的知识工作者,鼓励他们用心构建和传递隐性知识,才能在风云变幻的软件行业中立于不败之地。借鉴斯科特和诺尔的思想,我们应当认识到,技术只是外在工具,真正驱动软件创新和演进的是人类对复杂系统的深刻理解和创造性应对。未来的软件时代,那个既懂AI又深谙理论建构的程序员,必将成为引领潮流的中坚力量。