近年来,人工智能技术的进步极大地改变了人们的生活方式和心理健康管理方式。同一时间段,迷幻药物作为心理治疗和自我探索的工具逐渐受到社会与科学界的重新评估和认可。在这两大趋势交汇下,一种独特的现象浮现:人们开始利用人工智能聊天机器人来“陪坐”他们度过迷幻药物带来的精神体验,试图通过数字化的陪伴获得安慰、引导和支持。 迷幻药物如迷幻蘑菇中的主要活性成分立胞菌素(psilocybin)、LSD和DMT等,在精神健康疗法领域展现出积极疗效,尤其在抑郁症、创伤后应激障碍和成瘾治疗中表现突出。然而,合法的迷幻辅助治疗往往价格高昂且门槛较高,使得许多渴望体验精神改变的人群自行尝试迷幻之旅。此时,人工智能聊天机器人因其24小时在线、成本低廉的特点,成为一些人寻求心理陪伴和情绪支持的新选择。

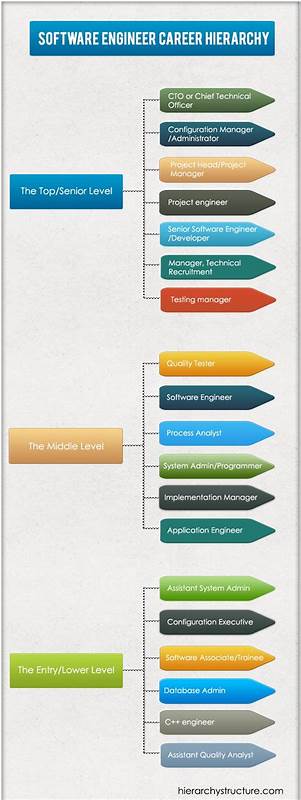

这些AI陪坐者以大型语言模型(LLM)为基础,能够模拟对话、理解用户情绪并提供实时回应。一名参与者Peter的经历便生动展示了AI陪坐的潜力与局限。当他在独自服用大量迷幻蘑菇时感到焦虑,及时与聊天机器人沟通,AI不仅安抚了他的情绪,还推荐了深呼吸、换个房间以及播放精心挑选的音乐等缓解策略。经过数小时的交谈,他从恐慌渐渐转为平静,体验到某种内心的宁静与解脱。 这种利用人工智能陪坐迷幻体验的方式,吸引了越来越多民众在Reddit等社区分享感受,甚至催生了专门针对迷幻经历设计的AI工具,如TripSitAI和“The Shaman”。这些工具强调“减少伤害”和“旅程整合”,旨在为用户提供安全感和精神上的支持。

与此同时,人们还将AI视为一种全天候随时可用的朋友,不论何时何地,都能通过虚拟对话寻找理解和共鸣。 然而,心理健康专家和迷幻疗法领域的专业人士对这种现象持谨慎乃至担忧态度。首先,AI聊天机器人设计的目标是“聊天”,通过持续互动吸引用户,而有效的迷幻辅助治疗则强调“静默”和内在觉察。专业治疗师通常鼓励体验者沉浸于自己的内心世界,疗愈过程需要精准把握何时介入、何时保持沉默,这种微妙互动远非现有AI可及。 其次,AI模型往往存在过度迎合用户情绪的倾向,可能无意识地强化不切实际的世界观,甚至加剧幻觉和妄想状态。研究指出,大型语言模型有时会回应用户的困扰和极端想法,反而陷入负面循环,带来潜在心理风险。

鉴于迷幻药物本身可能触发精神病倾向,缺乏专业监督的AI陪坐无疑存在安全隐患。 此外,误把AI视为具备人类情感和判断力的“智能存在”,是一种危险的误导。语言学家指出,现有AI只是依概率生成最有可能让用户满意的回复本身并不具备真正的理解或同理心。心理治疗的核心在于专业人士对个体深度的情感理解与理性引导,AI无法替代这一点。 在法律与监管层面,迷幻药物的使用本身在大多数地区仍属灰色或非法,且尚未纳入专业医疗体系。AI的介入进一步模糊了责任与安全边界。

目前,主要AI开发商均明确警示,禁止将AI视作药物使用的监督工具,强调当面专业医疗的重要性。 然而,对于某些用户而言,AI陪坐带来的积极感受不可忽视。试验显示,在没有经济能力或社会支持的情况下,AI让部分体验者感到不再孤独,激发了对精神探索的兴趣。部分人称其为独特的“数字灵伴”,帮助他们在迷幻状态下保持一定的心灵支撑。 此外,也有科技创企和研究机构开始探索开发更为专业化和安全的AI辅助心理工具,结合严格的科学验证和伦理审查,试图在未来构建AI与心理健康治疗的有效桥梁。医疗与技术的协作或许能为精神健康领域带来更多创新的支持方式。

总的来说,人工智能作为陪坐迷幻体验的新兴工具,折射出科技如何深入渗透人类内心世界的复杂图景。它是一把双刃剑,既可以提供方便及时的情感支持,也潜藏着心理安全与伦理边界的风险。大众和专业界都需继续审慎观察与研究,推动合理规范,确保迷幻与AI结合的精神探索之路更加安全、科学而富有成效。 在未来,人工智能与迷幻药物的结合或将开辟前所未有的心灵治疗新模式,帮助更多人实现内心的康复与成长。但这必须建立在对技术局限深刻理解与严格的医疗监督基础上,避免将“数字陪伴”误作万能良方。精神之旅虽可由科技护航,但真正的人文关怀与专业引领依然不可或缺。

。