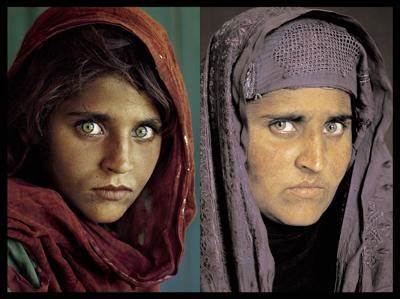

在摄影史上,阿富汗女孩Sharbat Gula的肖像无疑是一张极具标志性的照片。1984年,国家地理摄影师史蒂夫·麦柯里(Steve McCurry)在巴基斯坦的难民营拍摄了这张照片,当时她年仅12岁,眼神深邃且充满故事。多年后,经过多方努力,这位女孩被成功地寻回,并得到了广泛关注。然而,让这段故事更加传奇的是,通过应用先进的虹膜识别技术,科学家们最终确认了她的身份,揭示了现代生物识别技术在实际生活中的巨大潜力。虹膜识别是一种基于眼睛虹膜独特纹理进行身份确认的生物特征识别方法。虹膜,作为眼睛中彩色且带纹理的部分,其纹路复杂且具有高度唯一性。

与指纹类似,每个人的虹膜纹理在出生时即固定并终生不变,这使得虹膜识别成为非常可靠的身份验证手段。虹膜识别技术通过采集高质量的眼部图像,将虹膜区域分离出来,并对其纹理特征进行编码,生成所谓的“虹膜代码(IrisCode)”。这些代码能够以极高的精度用于个体匹配。识别算法计算两个虹膜代码之间的相似度,以此判断是否为同一人。虹膜识别的准确性和稳定性使得它成为高安全需求场景中的常用技术。回到Sharbat Gula的故事,在2002年,国家地理的相关团队再次前往阿富汗,试图确认这位因照片走红的“阿富汗女孩”是否就是20年前在难民营拍摄的那个孩子。

因为多年风霜,容貌发生了明显变化,单纯依靠视觉判断存在较大不确定性。在此背景下,科学家们采用了虹膜识别技术进行身份验证。该技术通过提取两张照片中,她左眼和右眼的虹膜区域,计算出对应的虹膜代码。随后,利用匹配算法计算“汉明距离(Hamming Distance)”,衡量两个虹膜代码的异同程度。汉明距离越低,代表虹膜图案的匹配度越高,即两者极有可能为同一人。对比结果显示,左眼的汉明距离为0.24,右眼为0.31,这两个数值在不同个体虹膜的对比中极为罕见,落在统计学上的罕见尾部范围。

数学概率分析表明,右眼出现此类匹配的概率约为六百万分之一,左眼则惊人地低至10的负15次方。这些数字足以令人确信这两张照片中的女孩是同一个人。国家地理基于这一科学结论,正式确认了Sharbat Gula的身份,并再次将她的写真刊登在重要封面上。该事件在全球范围内传递出生物识别技术在人道、文化与社会领域的深远影响和潜力。虹膜识别除了在身份确定中展现出强大功能外,也为难民和移民身份核查、边境安检、教育救助项目等领域带来了便利。Sharbat Gula的案例激发了社会对女童教育的关注,尤其是在强调文化限制的地区。

为此,相关组织创建了“阿富汗女孩基金”,通过教育资助帮助更多女孩获得学习机会。正如这一过程所体现的,人脸识别之外,虹膜识别提供了另一种采集与验证身份的有效途径。其优势不仅在于精确度高、难以伪造,更因虹膜表面易于拍摄使得非接触式识别成为可能,极大提升了识别体验与安全性。技术背后,虹膜识别系统首先要完成一系列图像处理步骤,包括自动定位虹膜边界、去除眼睛表面光斑等干扰信息,然后将虹膜特征编码为二进制码,在数据库中进行匹配检索。与此类似的人眼特征检测技术,目前已广泛应用于机场安检、金融安全验证、手机解锁等场景。总而言之,Sharbat Gula的身份确认不仅是生物特征识别技术的成功典范,更彰显了科技服务社会的价值。

正是虹膜代码的独特性和算法的高效匹配,让一张历经近二十年风霜的面庞再度被世人认出,跨越时光与地域的阻隔。这一故事激励着生命故事被开启之余,也让我们深刻理解科学与人文的交汇如何推动社会进步。随着未来技术的不断进步,虹膜识别及其他生物特征应用将更广泛地融入到我们的日常生活中,为身份安全和人类福祉保驾护航。