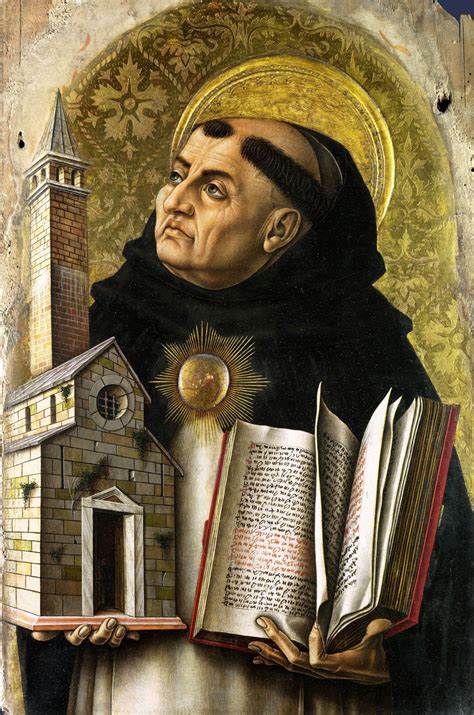

托马斯·阿奎那,作为中世纪最重要的哲学家和神学家之一,他的思想跨越了宗教与哲学的界限,揭示了一个令人深思的世界观——世界是神圣的。尽管处于一个充满纷争和痛苦的时代,阿奎那坚信我们所处的世界本质上是良善的,这种信念不仅塑造了西方文明的根基,也为现代人提供了理解生命和宇宙的新视角。阿奎那的思想深植于亚里士多德的哲学之中,尤其是关于“善”的定义。亚里士多德认为事物的“善”在于它是否实现了自身的功能,比如一把刀的“善”在于其切割的有效性。阿奎那继承并发展了这一理念,区分了存在与本质两个层面。存在指事物实际的存在状态,而本质则是事物作为该类事物所应具备的理想特性。

对于人类而言,这意味着我们拥有一个理想的人类本质,例如理性与良好的品格,而现实生活中我们则不断努力趋向这一理想。阿奎那将这一哲学框架应用于对神的理解,提出了一个重要的例外——神的存在与本质是完全统一的。神不仅是绝对的善,更是存在本身,这种统一性使得神成为一切存在的根源和终极推动力。正因为神完美而不变,这也说明了宇宙有一个不可动摇的根基,万物的秩序因此得以维持。在被造物中,存在与本质则明显分离。每一个造物都拥有其本质,但其存在可能与本质有或多或少的距离。

它们都在朝着自己的本质努力,实现其功能的最高境界,也可能偏离其本质,体现出善的减弱甚至缺失。不同的造物有着不同的善,如刀具追求锋利,眼睛追求清晰视力,正是这些多样化的善共同见证了神的绝对善。这也解释了为何世界上存在不完美和苦难。苦难并非神的直接创造,而是一种存在远离本质的状态。阿奎那的“恶”概念解释为善的缺失,类似于疾病是健康的缺失,饥饿是食物的缺乏。更为重要的是,人的自由意志带来了选择的可能性,这种选择可能趋向善,也可能远离善。

正是这种自由使得道德恶存在,同时也让痛苦伴随人类的道德决断。除此之外,世界中各种不同存在的善相互冲突,比如捕食者与猎物的竞争,虽然这种冲突对个体是苦难,却在整体生态中维持了平衡。由此可见,痛苦与苦难是有限被造世界中不可避免的部分,是宇宙秩序的一部分,而不是世界缺乏善的证明。阿奎那将世界视为拥有完美秩序的宇宙,虽然有限的存在不断经历痛苦与挑战,但整体来看,确实秩序井然且充满意义。这种对世界本质的信任成为推动科学发展的内在动力。科学建立在对世界有序以及有规律可循的信念之上,而阿奎那将这种信仰和理性紧密结合。

他坚信宗教信仰与理性并非对立,而是相辅相成。信仰为人类认知世界提供基础,理性帮助我们理解信仰,纠正错误,避免迷信。科学与宗教在不同层面探寻真理,共同引导人类认知的前进。这一信仰理性的结合是西方文明走向现代科学的关键基础。阿奎那的思想促使人们认识到,信仰并非盲目的安慰,而是追求最高善和终极真理的路径。他警示人们不要将基督教信仰仅仅视为改善现世生活的工具,而应视作最高目标本身。

这种对神及善的追求,激励着人们不断提升自己,追寻真正的生命意义。阿奎那的著作《神学大全》深入阐述了这些哲学和神学思想,影响深远。读者通过研读他的作品可以更深入地理解存在的本质、善恶的起源,以及信仰与理性如何共生为人类文明奠定基础。总的来说,托马斯·阿奎那的哲学不仅是中世纪的智慧结晶,更是一座连接古代哲学与现代科学、信仰与理性的桥梁。他对世界神圣本质的论述为我们提供了理解生命、宇宙及其秩序的根本视角。面对苦难与纷争,阿奎那提醒我们世界是良善的,他的思想鼓励人们保持对美好世界的信念,同时理性地探索其中的真理。

这一思想传承至今,依然激励着无数人在信仰与科学之间找到平衡,并不断推动文明的进步。