在文学创作和物理学研究领域,表面上看似毫无关联的学科间却有时能激发出令人惊讶的交叉启示。叙事结构作为故事创作的核心,承担着引导读者情感与理解的重任;而最小作用量原理作为物理学中描述物体运动轨迹的基本规律,则揭示了宇宙运动的本质路径。乍一看,故事叙述与物理运动仿佛八竿子打不着,但深入探讨才发现,二者在“路径选择”与“优化过程”上有惊人的相似性。最小作用量原理指出,物体在空间运动时总是选择能量消耗或作用量最小的轨迹,因而实现运动的最优化。而叙事创作中,也存在类似法则:优秀的故事应当剔除冗余信息,沿着最简明、最流畅的叙事路径推进,最大限度地提升整体表达效率和感染力。首先,了解最小作用量原理对于解读其在叙事中的隐喻意义至关重要。

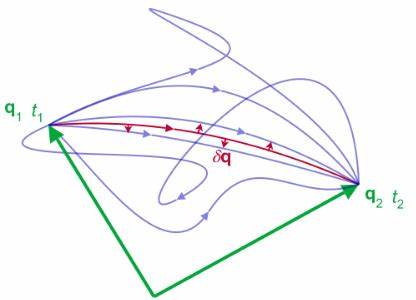

物理学家定义“作用”为一个与物体质量、路径长度及速度密切相关的量度,物体在不同可能路径中选择的恰是使该作用值达到最小的路径。这种“自然倾向”不仅反映了宇宙的规律,也展现了自然界追求的简约与高效。在叙事创作中,用这一思路看待故事的发展轨迹,即追求一种“叙事作用的最小化”。“叙事作用”可被理解为构建故事时所需的信息、细节和情节投入,既包括直接推动故事主题发展的关键事件,也涵盖与主线无关的配角活动与冗长叙述。优秀故事的路径,犹如物理中的轨迹,便是那条尽可能减少无用信息、缩短情节冗余的叙事线路。这样的故事不仅让读者更容易理解和接受,更能在有限篇幅内高效传递情感与思想。

引入契诃夫的枪这一写作原则,能够进一步佐证最小作用量原则在叙事中的体现。契诃夫的枪告诉创作者,故事中的每一个细节都应当为故事后续发展服务,否则便是多余,这体现了减少“叙事作用”的追求。冗余细节不但浪费读者的注意力,也削弱故事的紧凑性和张力。通过这一原则,故事得以在有限的篇幅和时间中提升表达效果,使每个元素都是经过精心筛选的最优选择。此外,叙事过程中的张力设置和释放,也可以类比物理系统中能量的最小化路径。故事往往会引发矛盾、悬念,类似于物理中扰动系统的外力,这些张力构建起故事的推动力。

随着故事发展,张力逐渐释放,达成一个最终的解决或高潮结局。理想的叙事路径使这一张力-释放过程在最简洁且紧密的轨道内完成,从而实现情感和逻辑的最大化同步。在叙事维度的抽象空间中,故事的写作可以被视为在多维参数下寻找一条最优曲线。维度可能包括世界观设定的深度、人物塑造的复杂度、情节线索的展开速度以及主题内涵的丰富程度等。过多的推敲和复杂设定会导致故事路径过于曲折,增加“叙事作用”,从而降低故事的可读性和力量。相反,适当地削减不必要的信息,贴近主线情节,与读者的预期形成良好对应,便是找到了一条较短且平滑的叙事轨迹。

这种叙事轨迹符合读者对故事连贯性和完整性的需求,使作品表现出一种“写作的最小作用量”。从创作实践角度来看,理解叙事结构与最小作用量原理的关联,有助于创作者在构思与写作过程中有意识地追求故事的精练与高效。如何在丰富多彩的故事素材中剔除冗余、避免信息过载?如何平衡情节的复杂度与可读性?这些问题的答案或许隐藏在对“叙事路径”的深刻理解中。创作者应该且也确实尝试像自然界那样“节约”叙事资源,只保留能驱动故事发展、增强情感共鸣、深化主题的那部分内容。科学与文学的边界因这种跨学科的思考变得模糊,但正是这种模糊带来了灵感的火花。曾有人提出,故事犹如粒子在抽象空间中运动,其路径受制于类似最小作用量的原则,作者的职责就是探索这条路径,寻找最流畅而足够丰富的轨迹。

尽管这尚未发展成严格的数学模型,却为写作方法论提供了全新的视角和启示。综上所述,叙事结构与物理学最小作用量原理之间的类比为文学创作开辟了独特的思考路线。优秀故事如同自然界中运动的物体,遵循“路径优化”的法则,追求信息的精简和内容的合理布局。创作者通过剔除无用信息,强化叙事张力,优化故事曲线,方能创作出紧凑且饱满的作品,为读者带来沉浸且完满的阅读体验。这种跨界思想不仅提升了文学创作的深度,也昭示了科学与艺术之间的和谐共鸣,鼓励我们在未来不断探索多学科融合的更多可能性。