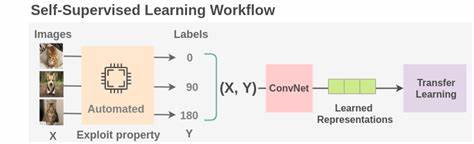

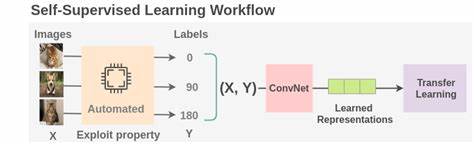

大脑皮层作为复杂的信息处理中心,其独特的层状结构一直是神经科学研究的焦点。六层结构中的每一层不仅在解剖学上有所差异,还承担着不同的计算功能,但为何大脑演化出如此分层的复杂结构,以及各层如何协同完成信息处理,在科学界一直存在诸多疑问。近年来,借助人工智能领域的自监督学习理论,一种新兴的观点逐渐引发关注:大脑通过自监督预测学习机制驱动不同皮层层的特异性功能形成,从而实现高效的感知和认知加工。自监督学习是一类无需外部标签,利用输入数据内部结构和相关性进行预测和表示学习的算法。在神经系统中,这种机制假设大脑能够利用过去的感官输入和上下文信息,预测未来的感知流,从而持续优化神经网络连接和活动模式。最新发表于《自然通讯》上的研究则提供了结构性证据,指出大脑皮层中层2/3层(L2/3)和层5层(L5)分别承担预测和接收真实感官输入的功能,二者通过一条自监督反馈通路协同工作,驱动大脑对外界信息的时间动态建模。

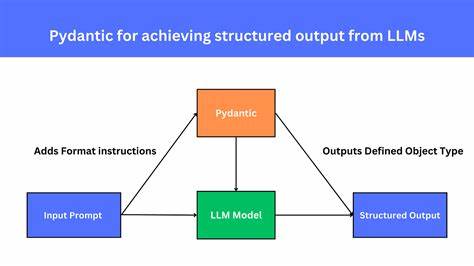

该模型指出,感官刺激通过丘脑直接投射到层4(L4)和L5,L4经由延迟后向L2/3提供过去感官输入的信息,L2/3结合来自高阶皮层的顶端信号,生成对当前感官输入的预测。L5则接收实际的当前感官输入,将其与L2/3的预测进行比较,产生预测误差信号。这一误差信号经过反馈传递给L2/3,指导突触可塑性,从而不断优化预测准确性。层与层之间的这种信息流动和反馈回路,在神经系统中创造了一个自监督学习的闭环。模型不仅能高度准确地预测序列性视觉刺激,还在原则上解决了“表现型崩溃”的问题,即神经网络不产生有意义的区分性表示。通过引入L5自身对输入的重建损失,确保L5神经元保持对真实感官输入的准确编码,从而引导整个网络学习丰富多样的表征。

该理论也结合了实验证据,显示L2/3到L5的连接权重变化符合现实中观察到的突触塑性规律,进一步增强了模型的生物学可信度。除了理论验证,研究还采用了多种任务场景验证模型的功能表现。在特定的视觉序列任务中,L2/3准确预测了下一时刻的视觉刺激特征,而L5则维持对当前输入的编码。在存在感官噪声和输入遮挡的极端条件下,L2/3的预测机制帮助网络表现出对模糊和不完整输入的鲁棒处理能力。同时,模型模拟显示出不同层次的激活稀疏性分布,头顶实验观测,即上层皮层表现出更高的稀疏编码特征,这可能与其信息过滤和预测加工有关。感知过程中,当预测与实际输入不符时,模型在L2/3和L5产生不同的误差信号,形成传说中的“错配反应”。

这一现象在小鼠视觉皮层行为实验中也有清晰体现,说明模型有效捕获了大脑在动态环境中预测机制的细节。此外,研究还揭示了反馈连接的重要性,尤其是从L5回到L2/3的反馈强化了误差信号的传播与学习功能。即使是随机的反馈权重,也能基础支持预测学习,这一发现为理解大脑信用分配机制提供了启示,暗示大脑可能并不依赖高度精确的误差信号传递路径,而是采用更灵活的反馈策略。自监督学习的成功实现使得神经网络不单是反映现有输入,更具备了预测未来和处理不确定环境的能力,这对智能行为的形成至关重要。该理论从宏观层面解释了为何大脑必须存在并维持层状组织的复杂结构。通过分层网络中不同神经元的协作,神经系统能同时处理时间上延迟的历史信息和当前输入,实现对环境动态的深度表征。

这一机制也可能对人类大脑皮层扩张和认知能力提升的进化产生影响,尤其是L2/3层的大规模扩容,为未来预测和复杂推理提供了必要的神经基础。展望未来,这一自监督预测学习理论不仅为理解神经系统功能提供了重要框架,也为发展类脑智能系统和神经疾病治疗提出了新思路。通过针对特定皮层层的光遗传干预和层次特异性神经活动监控,有望验证模型预测,为揭示层间交互机制、突触塑性基础和病理状态提供关键线索。综上所述,自监督预测学习为大脑皮层层特异性功能形成提供了坚实的理论支撑,使我们更深入地理解了复杂神经网络如何通过预测和误差驱动的学习机制去适应并精确解读多变的外部世界。这不仅推动了基础神经科学的发展,也极大地促进了人工智能领域的交叉融合,为未来智能科学的探索指明了方向。