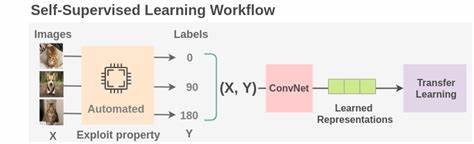

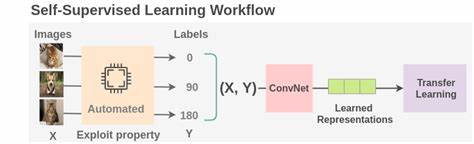

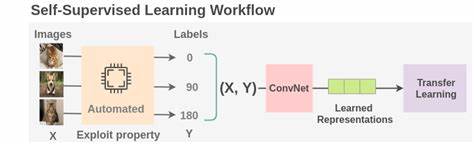

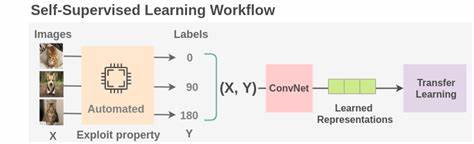

大脑皮层作为人体执行高级认知功能的核心区域,其多层结构及细胞连接复杂性一直以来都是神经科学领域研究的热点。皮层的六层结构是否仅仅是生物进化的偶然结果,还是其复杂计算功能的必然体现,至今仍未完全揭晓。近期,结合自监督预测学习的计算模型为这一难题带来了全新的视角,揭示了多层皮层如何协同工作以实现高效的感知预测和信息编码。本文将深入探讨自监督预测学习这一机器学习领域的重要范式,如何成就了对大脑皮层层特异性的理解,并展现其在神经信息处理中的关键作用。所谓自监督学习,是指不依赖外部标签或监督信号,而是利用数据本身内在一致性或结构进行训练的方法。在人脑中,这种学习仿佛是感官输入自身构成反馈,促使神经网络优化自身对环境的内部建模。

尤其是在时序数据的处理中,预测未来输入,修正预测误差,是自监督学习的核心驱动力。与传统监督学习相比,自监督学习更加贴近大脑实际的无监督环境适应过程,为解析大脑运作机理提供了理论基础。大脑皮层被划分为六个主要层次,其中第四层被认为是主要的感官输入层,接收来自丘脑的传入信息。随之而来的是二三层,负责整合来自第四层的感官信息以及来自高阶皮层的反馈和上下文输入。第五层则主要为输出层,将处理结果反馈至其他脑区。传统的观点是感官信息自下而上传递,即从丘脑到第四层,再传给二三层,最后到达第五层。

然而最新的神经解剖学和电生理学证据显示,丘脑对第五层也有直接投射,这种“多入口”的输入模式为皮层提供了同时获取当前感官信息和预测信息的可能。自监督预测学习模型精准模拟了这一机制。该模型中,二三层神经元利用来自第四层的延迟输入和高阶皮层带来的上下文信息,形成对未来感官输入的预测。与此同时,第五层神经元接收来自丘脑的当前实际感官输入,并将其作为预测的“教具”或目标。预测和实际输入的差异形成误差信号,通过从第五层反馈至二三层的连接进行传递,指导学习与调整。这种误差信号驱动的自我修正机制不仅增进了感知预测的准确性,也使神经网络能够在嘈杂或信息受阻碍的情况下保持鲁棒性。

这一模型的优势不仅表现在理论上成功解释了多条已知神经生理实验数据,比如长时程突触可塑性和层间差异的神经响应,还在仿真任务中表现出高效的序列预测能力。通过对视觉功能相关的Gabor贴片序列进行学习,二三层成功利用过去的输入及上下文信息预测下一时刻的感官刺激,准确率达到93%,展现了预测机制强大的表达能力。第五层则稳定编码当前输入,用于实时感知。进一步地,该模型揭示了皮层不同层次的编码特点:二三层更偏重于场景的时间上下文和未来事件的预测,而第五层主要处理当前的感官信息。对神经突触连接的消融实验表明,大脑皮层中二三层到第五层的前馈通路及该通路基于第四层传入的时间延迟对于预测学习必不可少。时间延迟使得二三层能够利用过去的感官信息对未来进行有效预测,从而实现对环境时空结构的理解和顺应。

缺乏该延迟,预测模型将陷入对当前输入的再现,丧失预见性。此外,第五层至二三层的反馈通路则是传递误差信号不可或缺的桥梁,其结构可为随机或最优连接,但反馈的存在本身是学习机制的关键。该模型还提出,自监督预测学习帮助皮层神经网络过滤输入中的噪声和遮挡,提升感知的稳定性和准确性。例如,当输入视觉消失部分区域或叠加噪声时,二三层的预测机制能够基于上下文和历史信息推断缺失部分,完成较为完整的感知重建。相比之下,第五层反映真实当前输入,缺失信息无法被直接补偿,体现了功能分工的清晰。此种机制解释了大脑在自然环境中处理不完美和不完整信息的能力。

另一个颇具意义的发现是层特异性的神经稀疏性。实验数据显示,二三层神经元相较于第五层展现更为稀疏的激活模式。自监督预测学习模型通过优化预测目标自动产生了这种稀疏编码现象。二三层必须筛选历史信息中的关键信息以构建有效预测,天然形成了稀疏激活;而第五层则在编码当前感官输入时保持较为分布式的激活状态。网络规模的扩大进一步加剧了二三层的稀疏特性,暗示人类进化中二三层的扩展可能带来了更强大的预测能力,推动认知功能的提升。通过模拟动物在运动视觉任务中的神经活动,该模型还能解释视觉和运动信息不匹配时二三层和第五层神经元的不同响应,即所谓的传感器运动“错配”响应。

实验中发现,当视觉信息被暂时中断,而运行状态持续时,二三层神经元表现为去极化(兴奋),而第五层神经元则主要表现为超极化(抑制)。自监督预测学习模型恰好反映了这一层间逆向的误差信号产生机制,且这一误差信号与运动速度高度相关。进一步,模型模拟的光遗传学刺激验证了二三层和第五层神经元在错配响应产生中的不同贡献,为实验设计提供了理论指导。综上所述,自监督预测学习为理解大脑皮层的层特异性及其功能提供了强有力的理论框架。该模型融合了神经解剖结构、时序统计学习和误差信号驱动塑性,解释了多层皮层如何协作实现感知预测、噪声过滤和稀疏编码,使脑功能高效且适应多变环境。未来结合多模态神经成像和细胞水平干预技术,将进一步验证和细化这一理论,从而推动神经科学与人工智能的深度融合,助力揭开大脑智能的更多奥秘。

。