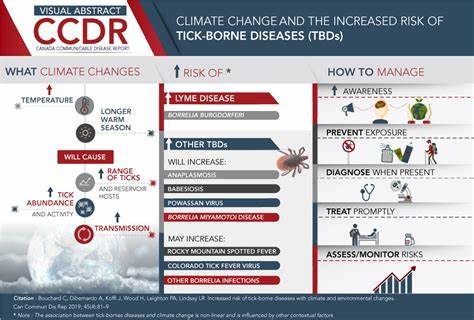

随着全球气候逐渐变暖,许多与环境和健康相关的问题呈现出新的趋势与挑战。近年来,加拿大的蜱虫传播疾病,尤其是莱姆病的出现频率和受威胁区域都有显著增长,逐渐扩散到以前较少被提及的地区。这一疾病的扩散不仅影响偏远森林和乡村地区,甚至已经渗透到一些都市大型公园及周边区域,引发了公共卫生界和广大民众的高度关注。莱姆病由携带细菌博氏疏螺旋体的黑足蜱(俗称鹿蜱)传播,这种微小的寄生虫随着生态系统调整,正在不断扩大其生存和感染范围。加拿大公共卫生署通过分析大量定点监测数据,已发现超过1100个城市邮政编码被评定为“感染高风险区”,其中包括与美国接壤的边境社区及主要人口密集区。西部地区如温哥华岛、不列颠哥伦比亚省(BC省)近海沿线和曼尼托巴省的湖滨及河谷区域均出现显著的蜱虫活跃迹象,而东部则主要集中在安大略省南部的五大湖沿岸、包括整个大多伦多地区以及圣劳伦斯河沿线到大西洋海岸的地带。

新不伦瑞克省和新斯科舍省几乎所有地区也成为黑足蜱的活动点。伴随着这些发现,麦吉尔大学生物学副教授米利安(Virginie Millien)针对气候变化对蜱虫及其宿主影响的长期研究,揭示了温度升高是推动蜱虫分布北扩的重要原因。气温温暖不仅帮助蜱虫度过严寒的冬季,还促进了啮齿类动物如老鼠的活动范围扩展,这些动物为蜱虫提供了重要的寄主。气候变暖让蜱虫能够在加拿大更北部的区域存活,实现代际繁衍,从而持续扩大其潜在感染区域。遗憾的是,莱姆病的风险已经远超传统的森林和偏远地域,进入城市大公园和居民区,这无疑增加了城市居民被蜱虫叮咬并感染的概率。加拿大公共卫生署特别强调,即使在非高风险区域,民众仍需保持警惕,尤其在进行户外活动时如远足、露营或草地散步时应采取防护措施。

蜱虫能够通过鸟类迁徙或鹿等哺乳动物在不同区域间传播,因此随时可能在新的地区出现。莱姆病最初在加拿大的广泛检测日期为2009年。此后,病例数量以指数级增长趋势上升,从2010年代初期的几百例增长至近几年每年超过五千例。早期症状包括发烧、疲劳、淋巴结肿大及典型的圆环状皮疹,然而若未及时治疗,患者可能出现关节炎、头痛、肌肉骨骼疼痛、认知功能障碍甚至面部瘫痪等严重表现。病情的发展对患者生活品质造成深远影响,因此早期识别与治疗至关重要。加拿大医务界专家建议,一旦怀疑被蜱虫叮咬,应尽快联系医生,尽早使用抗生素治疗以获得最佳疗效。

预防措施方面,应穿着浅色衣物以便发现附着的蜱虫,同时将裤脚收紧入袜,降低蜱虫爬行进入身体核心区域的风险。使用有效的防虫喷雾也是推荐手段。在户外活动结束后及时检查全身,尤其是头发、腋下和臀部等易被忽视的位置。发现蜱虫时,应使用镊子或专用工具,牢牢把握蜱虫靠近皮肤的头部,缓慢直线拔出,避免挤压虫体导致病原体释放。如果叮咬时间低于24小时,感染风险较低,因为病菌通常需24至48小时才能通过蜱虫传播。令人关注的是,公共卫生部门指出病例实际可能被低估,部分感染因无症状或误诊未被统计。

个人防护意识和及时医疗干预,是控制疾病扩散的关键。伴随气温持续升高与户外活动的普及,预计未来加拿大莱姆病的风险区域将不断扩大,病例数呈增长趋势。面对这一公共健康威胁,加拿大政府与科研机构正加大对蜱虫监测的力度,并不断更新风险地图,同时强化公众教育与预防资源的推广。家庭与宠物保护同样重要,因为宠物也可能成为蜱虫携带者,反过来增加人类感染的风险。总的来说,莱姆病作为一种对人类健康造成重大影响的疾病,展现了气候变化与生态系统相互作用的复杂影响。及时理解蜱虫的分布变化规律,采取科学且有效的防护措施,是每个加拿大居民保障自身和家人健康的必要职责。

随着研究的深入和技术的进步,相信未来能够提供更多精准的预警和治疗方案,减轻疾病负担,促进公众健康安全。