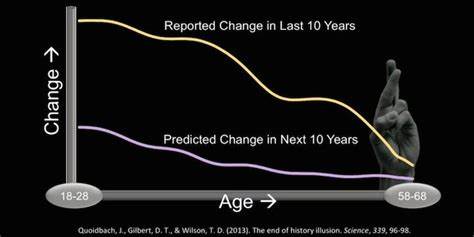

在人生的旅途中,许多人都会陷入一种错觉——认为自己已经基本定型,未来的自己不会有太大变化。你可能认为自己的兴趣、信仰、价值观和生活方式已经稳定无比,仿佛到了巅峰期,未来不会再有太多改变。心理学家将这种现象称为“终结历史错觉”(The End-of-History Illusion)。这一错觉揭示了人类对自我认知的深刻误区,同时也让我们意识到,未来的自我极有可能会对现在的自己报以苦笑。终结历史错觉首次由心理学家Quoidbach、Gilbert和Wilson在2013年提出,他们揭示人们普遍低估未来自身变化的程度,极大影响了人们的决策和规划。过去的自己回望现在,常感不同于预期,而现时期望未来也像镜中倒影一样一成不变,是一种根深蒂固的认知偏误。

要弄懂这一错觉,我们必须拆解其背后的心理学机制、生物进化背景及其对个人和社会的影响。首先,从进化生物学的角度来看,终结历史错觉有其合理性。人类的大脑结构是经过数百万年自然选择形成的,专注于当下的风险和利益是生存所必需的。对远未来的变数进行复杂预测往往消耗巨大认知资源,而对生殖和安全的直接应对却更具生存价值。进化决定了我们的大脑更多聚焦于当前情境而非十年后的自己,这造就了人们倾向将当前的情感与偏好投射到未来,从而低估自身的变迁。其次,从心理学层面解读,终结历史错觉植根于人类强烈的认知偏见。

首先是“连贯性偏见”,即我们倾向于美化和调整记忆,使过去的自己和现在的自我显得一致无间,这种内部修饰力图维持个体连续性和身份感。其次是“投射偏见”,人们常以为当下的态度和偏好是持久而稳定的,未来自己的需求和愿望将延续当前的状态。再者,身份认同的构建使得我们捍卫现在的自我叙事,抵制任何可能颠覆当前自我形象的想法。结果是,我们将自己视为已经定型的最终版本,而实际的自我却仍在不断演进中。这种认知错觉不仅仅是个人心理问题,还影响了经济行为和社会政策的制定。因为人们错误地认为未来的自己和现在的自己相同,他们往往不够准备未来的变化与风险。

这导致退休储蓄不足,对健康护理和终身学习缺乏规划,甚至忽视了就业市场的转型带来的挑战。从宏观角度看,数以百万计的人持有类似的观点,使得经济体系和社会文化趋于僵化,创新能力受限,公共政策难以应对快速变化的社会环境。面对这种错觉,我们应当如何自我调整和应对?首先,意识和命名这一错觉至关重要。认清终结历史错觉的存在,有助于我们避免过度自信和定势思维。其次,适度保持心理灵活性。正如知名作家保罗·格雷厄姆所言,过度捆绑于具体的身份标签会限制思考和适应能力。

因此,拥抱变化,尽量减少对现有自我的执着,才能为未来的变化留出空间。同时,将生活设计得更具弹性也是关键。无论是职业规划,兴趣爱好,还是人际关系,增加调整和变动的余地,都为未来成长中的自己提供支持。更为重要的是,培养对未来不确定性的容忍心态,学会欣赏自我不断演进的过程,而非寄望于早早画下终点。终结历史错觉提醒我们,每个人都是一个还未完成的作品,心理和行为的线性发展是误区。未来的自己或许会对今日的固执感到可笑,也可能会欣然接受那时的改变和成长。

通过接受这一事实,我们不仅可以更好地规划个人生活和职业,更能促进社会的发展和创新。以开放的心态应对变化,持续更新自我认知,人生才有更多可能。最终,成长意味着永远没有终点。我们不是真正的完成品,而是在不断成为中的存在。认识并接纳终结历史错觉,不仅是认知上的突破,更是走向成熟和智慧的重要一步。让我们拥抱变化,迎接未来的自己,活出一个永远“正在进行时”的精彩人生。

。