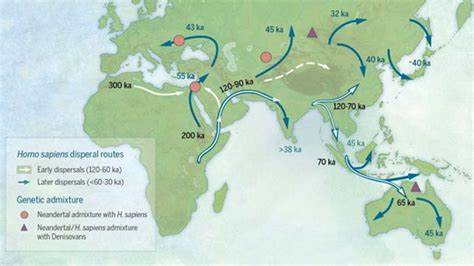

尼安德特人作为旧石器时代晚期的重要古人类群体,其活动范围横跨欧洲至西亚再至西伯利亚地区。近年来,基于遗传学和考古学的证据显示,尼安德特人在更新世晚期经历了至少两次大规模的东西迁徙,特别是第二次大规模东向扩散,从西欧向中亚和东亚地区深入推进。关于这次迁徙的路线选择、时间节点以及迁徙速度等问题,学术界一直存在诸多争议。最新的研究通过利用智能代理驱动的最小路径模拟,为揭示尼安德特人可能的迁徙路线提供了创新方法和有力证据,特别强调北方快速路线的可行性及其多元机制。遗传学研究发现,约12万到8万年前,欧洲尼安德特人与西伯利亚地区的尼安德特人出现了基因联系,表明存在第二次东迁事件。对应地,考古记录中可追溯到6万年前的阿尔泰地区,诸如查吉尔斯卡亚和奥克拉德尼科夫洞穴显示了早期尼安德特人活动的存在,印证了这次迁徙的时间范围。

然而,从地理上看,连接欧亚西部和东部的考古遗址分布稀疏,迁徙具体路径尚无定论。研究团队采用了前所未有的基于智能代理的最小阻力路径(Agent-based Least-Cost Path, AB-LCP)模型,模拟尼安德特人在不完全掌握地形信息的情况下,基于局部环境做出移动决策的迁徙过程。该模型结合地形坡度、气候条件、水系分布、冰川扩张情况等多重因素,构建反映更新世不同气候阶段(特别是海洋同位素阶段MIS 6至MIS 3)的成本表面。模拟显示,尼安德特人极有可能绕道乌拉尔山脉及西伯利亚南部地区,采取北方路线迅速穿越欧亚大陆。这一线路在气候较为温和的MIS 5e(末次间冰期)和MIS 3阶段结果尤为明显,两者分别对应遗传和考古学证据中的重要时间窗口。该模式下,不论起始位置是高加索山脉南北,迁徙路径都显示出通过伏尔加-卡马河谷、穿越乌拉尔山区,再沿着鄂毕河和额尔齐斯河河谷向东南进入阿尔泰的趋势。

河流河谷明显成为促进长距离线性移动的通道,减少迁徙的能量消耗和生态阻力。河谷通道与北亚草原的开阔地形形成理想的迁徙走廊,支持尼安德特人快速拓展领地。更重要的是,尽管地形上存在诸多阻碍,比如宽广的河流和冰川覆盖,模型仍意外地显示出从西欧到阿尔泰的高效连接性,说明环境并非不可逾越。该发现反驳了传统观念中认为乌拉尔山脉和大型北南流向河流构成迁徙屏障的观点。至于迁徙时长,基于人类猎人采集者的年平均移动距离估算,在模型成功路径下,尼安德特人能够在2000年内完成从高加索到阿尔泰的跨越。结合考古证据表明,阿尔泰地区早至5万9千年前已有尼安德特人活动,显示迁徙时间与遗传数据趋于一致。

对于迁徙起点,研究团队还特别测试了从高加索山区南北两侧出发的迁徙路线。尽管有部分模拟始于山区南部,高概率的走向仍然是先向北方绕行,再沿着北线河谷通道进入西伯利亚。这一结果指出,高加索以南的里海走廊目前并未显示有效的向东贯通路径,但考虑到该区域的考古发现不断更新,未来模型或需加入更多南线候选起点,再次评估可能的南方路径。气候与地貌变化对路径选择的影响也被重点关注。中更新世以来,在冰期和间冰期的循环往复中,河流的走向、湖泊的泛滥以及冰川范围不断变化,显著地塑造着欧亚大陆的可通行性。模拟加入了更新世时期的湖泊溢洪和河流重组,对现有河网以外的古环境做了合理还原。

令人意外的是,这些冰水体往往成为阻碍通行的天然屏障,而非促进迁徙的通道。尤其是里海的泛滥,形成了较大的水体面积,阻断了直接的南线穿越。这种情况下,北线沿着乌拉尔山脉的路径反倒成为最优选项,表明尼安德特人迁徙更依赖气候较暖和、环境较开放的间冰期河谷地带。现代考古也侧面支持这样的路线设想。例如,高加索向北经过伏尔加-卡马河流域、乌拉尔山脉南段,以及额尔齐斯河谷形成一条东向走廊,与现存已知中更新世地质遗址和旧石器时代遗址相吻合,进一步强化模型的考古学解释力。值得注意的是,这条路线上的开阔大草原为尼安德特人狩猎和觅食提供了环境条件,同时也可能增加了他们与当时分布在西伯利亚平原的丹尼索瓦人接触的可能。

丹尼索瓦人在遗传学上被认为与尼安德特人存在多次基因交流,研究中提示部分中更新世西伯利亚的考古遗址极有可能为丹尼索瓦人活动场所,或者是两者混居区。这些相互作用留下的混合遗传证据,如发现的混血个体,更加佐证了两类古人类群体的区域性互动。对于当前考古研究重点的中亚地区,如哈萨克斯坦的图尔盖谷地,模拟结果显示该区域为迁徙重要枢纽,连接欧亚之间的交通路线。该地表遗址遗留了大量摩斯特文化遗物,但尚缺少系统的地层学研究。未来对该地区的深入考古发掘,有望进一步揭示尼安德特人在中亚的活跃轨迹及适应策略。尽管模型与现有遗址显示高度一致,但尚需更多发现来检验模型的准确性。

例如,中亚仅有少数几处遗址如乌比·拉赫马特洞穴、泰西克-塔什洞穴等发现过尼安德特人遗骸,表明该区域的考古证据仍很稀缺。模型未支持尼安德特人经南线从里海南部区域进入中亚的路径,一定程度上挑战了此前基于地理和文化相似性的推测。未来的研究需要考虑可能的多源起点设置,以纳入伊朗高原、伊拉克等南部地区的考古文化数据,完善迁徙路径的多样性分析。值得一提的是,目前模型简化了许多现实中的复杂因素。诸如资源获取、水源位置、季节性气候变迁、植被生态,以及已有居住地的分布对古人类迁徙行为都具有重要影响。模型中的地理环境成本表为静态,不足以反映突发性环境变化,例如严重干旱、地震等自然灾害对迁徙路径的干扰。

未来工作需整合更动态的环境变量和行为决策机制,实现更真实的迁徙情境再现。总体来看,以智能代理为基础的最小阻力路径模拟方法,验证了尼安德特人通过多条北方线路快速穿越欧亚大陆的可能,形成了解释旧石器时代人类扩散的重要理论框架。河流及河谷地带在跨大陆迁徙中起到了核心联结作用,使得纵贯欧亚的生态和地理网络呈现出高度连续性。这种宏观的空间连接不仅加深了对尼安德特人生存环境的理解,也为相关动物迁徙、人类文化交流乃至基因流动揭示了潜在机制。未来结合更丰富的化石、遗址及环境信息,融合多学科研究视角,必将深化我们对人类早期迁徙模式及适应策略的认识。