随着互联网技术的飞速发展和新冠疫情的全球冲击,远程办公逐渐成为许多企业的常态。远程工作极大地打破了地域限制,员工可以在任何地方为同一家公司贡献力量。然而,随着团队成员遍布不同国家和地区,企业在薪资政策设计上遇到了前所未有的挑战。所谓的“薪资平等”,在不同经济环境、法律制度和生活成本背景下,究竟如何界定?这成为远程办公时代HR和管理层需要深思的问题。 许多公司开始尝试制定统一薪酬体系,希望简单明确地解决工资差异问题。例如,设定一个固定的年薪,不论员工所在城市或职位如何,人人平等领取同样数额的薪水。

从表面上看,这样做具有公平感,避免了地域带来的薪酬不平衡,也减少了内部比较导致的矛盾。但事实远比想象复杂,尤其当涉及到实际公司成本和员工实际收入时。 以德国为例,一名普通员工的年薪若定为7.5万欧元,实际上公司支付的成本要远高于这个数字。除了工资本身,公司还需承担庞大的社会保险费用,这让实际支出接近9万欧元。与此相对应的是,某些情况下拥有所有权的CEO反而不需要缴纳这部分费用,所以同样7.5万欧元的合同薪资,公司的实际成本却更低,只有7.5万欧元。看似相同的薪资合同,背后却隐藏着巨大的成本差异。

相比之下,雇佣自由职业者的成本结构则更为简单。无论是印度、德国还是其他国家的自由职业者,合同金额通常就是公司实际支出,几乎不存在额外的社会保险或附加费用。然而,若将远程员工以正式雇员身份雇佣,特别是跨国情况,公司往往需要通过“记录雇主”(Employer of Record)服务来合规处理。这种服务每月的费用一般在数百欧元左右,再加上各国特有的劳动法规,使得实际成本变得极为复杂。 比如,在西班牙同样7.5万欧元的工资,经过“记录雇主”服务费用及西班牙法定的额外薪酬(包括第13个月、第14个月的带薪假期奖金),公司的总支出可能达到10万欧元左右,比德国或自由职业者的成本高出三分之一。若以合同薪资统一论,显得公正无私,但从企业实际支付的资金角度看,这种“同步”对不同岗位和地域的员工而言就非常不公平。

那么,什么才算是“薪资平等”呢?如果仅以合同上写明的数字为标准,平等似乎成立。但如果按公司实际承担费用衡量,平等则荡然无存。如果按员工到账金额来衡量,又会涉及各地税收差异和社会福利不均等问题。每个层面的定义都不尽相同,且相互矛盾,使得薪资平等的实现复杂异常。 此外,福利制度也是一个重要考量。例如,德国雇员的社会保险包含健康保险、养老保险等,这是员工重要的保障组成部分。

如果公司为所有员工统一支付这类福利费用,成本结构就完全不同;反之若由员工自行采购保险,则需相应调整薪资以保证实际收入公平。此外,不同国家的法定假日数量、工时规定也各不相同。在实现统一薪酬标准时,这些因素是否应被纳入考虑范围,仍无定论。 个人所得税的差异也是不容忽视的因素。员工所在国家的税率直接影响其实际可支配收入。德国的税负较高,而一些发展中国家的税率则相对较低。

如果对同一薪资额度缴纳的税收差别极大,按名义薪资统一发放,无法真正实现公平。此外,有些跨国远程员工甚至通过构建当地公司,转变为独立承包商,从而降低税务负担,这种合规但复杂的税务规划,也使得标准化薪酬体系难以推行。 面对如此多重且错综复杂的因素,许多企业意识到,追求“完美”的薪资平等或许是不可行的。越是试图制定科学严谨的标准公式,越可能陷入无尽的争论和调整中,浪费大量时间和精力。本质上,薪酬制度的最终目标是实现团队成员的满意度和积极性,同时保障企业的成本效益和可持续发展。 对于规模较小的团队,灵活、透明且基于“感觉合理”的协商机制可能更为实用。

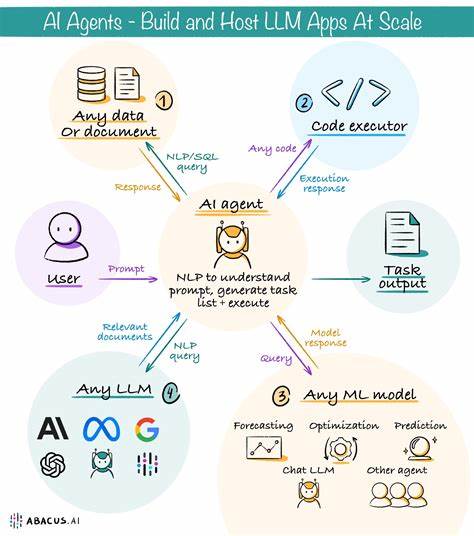

与其过度追求数学上的绝对公平,不如通过内部公开讨论,达成各方都能接受的妥协方案。这样的薪资政策不仅提升整体信任感,也避免繁琐的计算和反复纠纷。 当然,随着团队的扩张和跨国业务的深入,薪资结构管理的复杂度将显著增加。企业需要投入专业人力和技术资源来设计和维护薪资制度,甚至借助人工智能和大数据信息,定期评估地域成本指数和员工表现,以达到更加合理和动态的薪酬体系。 远程办公模式带来了前所未有的自由和机遇,却也对传统薪酬观念和管理方式形成挑战。薪资平等不再是简单的数字对等,而是多维度、全方位的平衡艺术。

只有充分理解成本构成、税收法规、福利体系及文化差异,企业才能制定出既公平又可行的薪资策略。 综上所述,“薪资平等”绝非一成不变的概念,而是需要结合企业实际情况和团队成员需求,灵活调整的动态过程。与其陷入复杂计算的泥潭,不如以开放、透明和互信为基础,探索适合自身发展的薪资方案。远程办公的未来属于那些既尊重个体差异,又兼顾整体公平的企业管理者。