随着体育运动、工业生产及国防安全领域对头部保护需求的不断提升,脑震荡等脑部损伤问题成为亟需解决的公共健康挑战。传统防护装备多采用发泡材料如膨胀聚苯乙烯(EPS)等虽具有一定的能量吸收能力,但在多次冲击和高速弹道环境下表现有限,且常因体积庞大、灵活性不足而影响使用舒适度与接受度。基于此,研发轻质、高效且经济适用的新型防护材料成为研究重点。近年来,气凝胶和剪切增稠流体(STF)作为两种颇具潜力的先进材料,因其轻质、多孔、吸能效果显著的特点被广泛关注。气凝胶作为一种超轻质、高比表面积的多孔材料,拥有优异的隔热及缓冲能力,但因天然脆性,难以承担高强度冲击。而STF则是一类非牛顿流体,随着剪切速率和冲击力的增加,其粘度显著上升,展现出从流体向固态的瞬态转变特性,能有效分散和吸收冲击能量。

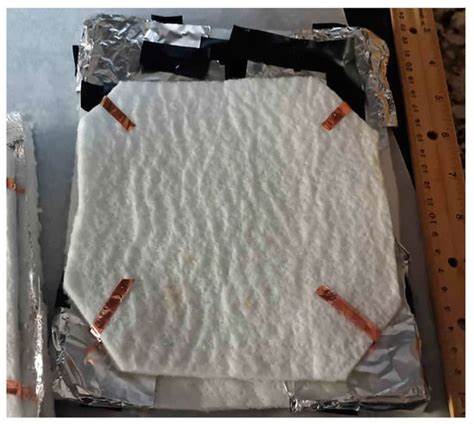

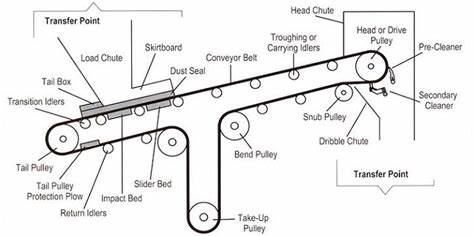

将二者结合形成的复合材料,既保留了气凝胶的轻质特征,又克服了其脆性缺陷,同时借助STF的剪切增稠性能提升整体的冲击吸收与弹道防护效果。为验证该复合材料的性能,研究团队选用常见的硅气凝胶泡沫为基材,结合以玉米淀粉为剪切增稠核心成分的水溶液进行浸渍处理,再通过烘烤步骤促使淀粉交联,形成结构稳定的复合层。材料制备过程中,注重保持复合体的低成本和易制造特性,以利于未来批量生产和广泛应用。弹道性能测试采用了两种主要手段:弹道摆实验和弹道穿透测试。弹道摆实验模拟了头部在遭受弹丸冲击后产生的动能转移与位移情况,使用弹性反应袋作为头部模型,通过发射橡胶球和网球进行枪械模拟撞击。测试过程中,比较了无材料、纯气凝胶泡沫以及复合材料三种配置的摆动高度和能量传递指标。

结果显示,复合材料在冲击后摆动位移只有纯气凝胶泡沫的三分之一左右,表明能显著降低冲击能量传递,减少头部受到的冲击强度。弹道穿透测试通过电磁加速器发射金属弹丸,对比不同材料在高速、刚性弹丸冲击下的抵抗能力。实验证明,复合材料能有效阻止弹丸穿透,保护内嵌的敏感湿电设备功能,而纯气凝胶泡沫则易被弹丸击穿。测试数据通过统计分析进一步确认了复合材料在弹道防护上的显著优势。该气凝胶/淀粉复合材料具备的出色防护能力,兼具轻质、低成本和易加工特点,有望广泛应用于运动头盔、安全帽及军用防护装备中,为用户带来更轻便舒适的同时保障更高防护性能。未来研究可针对复合材料的配比、烘烤温度和层数进行优化,提升其韧性和多次冲击的恢复能力。

同时,结合先进的有限元模拟技术,深入揭示内力传递机制和材料微观结构对宏观防护性能的影响,为实际装备设计提供理论依据。随着保护装备制造技术的不断进步,气凝胶与剪切增稠流体复合材料将引领防护材料创新方向,推动个人防护装备在确保安全性的基础上,实现轻量化和智能化发展。其应用不仅局限于体育竞技或工业安全,也将在军事防御、消防救援甚至日常通勤等多种情境中发挥重要作用,助力减轻脑震荡及头部损伤的发生频率,降低医疗及社会经济负担。综上所述,气凝胶与淀粉基剪切增稠流体复合材料凭借其独特的物理化学特性及优异的撞击防护效果,成为当前及未来弹道防护领域研究和应用的焦点。通过持续优化制备工艺和弹道性能验证,推动其走向商业化,实现全民防护水平的提升,助力构建更安全、健康的生活环境。