随着社交媒体和职场沟通平台的普及,我们越来越容易接触到大量的信息,质量却良莠不齐。在这种环境下,一个叫做“信心糊弄”(Confidence Slop)的现象逐渐显现,并影响着人们的认知和决策。尽管“糊弄”一词常用来形容草率、缺乏用心的内容,信心糊弄看似专业且自信,其实却掩盖了许多未解决的疑惑与不确定。理解这一现象,既有助于个人提升信息鉴别力,也对组织内部沟通的有效性至关重要。信心糊弄是一种带有表面自信的内容形式,通常展现为结构清晰、表达流畅且语气坚定,令阅读者产生安心感。然而,这种表象下往往隐藏着大量抽象化处理的不确定因素,或者是对复杂现实的过度简化。

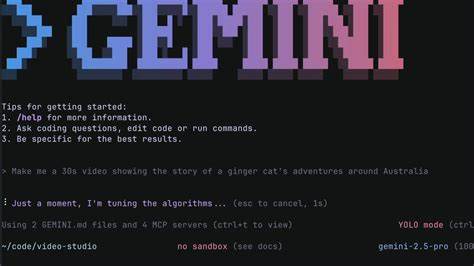

在职场中,例如一个看似完美的项目状态更新,可能会用表情符号突出重点,恰当地@相关人员,表达一切进展顺利且障碍均有人负责跟进,但实际上传达的信息并不能全面反映真实状况。这样的沟通让人容易忽视潜在风险或者忽略深入追问的必要。信心糊弄的生成与社交平台的内容快节奏密切相关。互联网环境下,信息供给快速且量大,人们习惯消费易读、格式化的信息,往往以效率为优先,细致的思考和严谨的事实核查变得稀缺。信心糊弄既满足了受众对简洁明了的需求,也迎合了发布者对高频率输出的追求。更值得关注的是,人工智能写作工具的普及显著降低了生成这种内容的门槛。

AI帮助将人的思考以更流畅、专业的文字展现出来,消除了语言障碍和写作疲劳,但也间接促进了类似信心糊弄的泛滥。AI生成的文本往往语气一致、结构统一,令人难以区分真正具有深度思考的内容与表面光鲜的包装,从而加剧了信心糊弄的“迷惑性”。从认知心理学角度看,信心糊弄在读者心中构筑了一种“虚假的信任感”,容易引发过度乐观或盲从,阻碍信息的批判性分析。人们在面对大量相似格式的文本时,眼睛和大脑会习惯性过滤细节,倾向于快速接受统一的“状态良好”信号,忽略潜在的不确定性。对于写作者而言,信心糊弄更是一种自我认知的陷阱。写作本应是理清思路、校正信念、识别知识盲区的过程。

但当借助AI简化表达且掩盖不确定性时,作者难以找到思考盲点,失去对自己观点的真实校验,长此以往会削弱自我反思能力和判断力。如何应对信心糊弄,既是信息消费者的挑战,也是内容创作者与组织管理者的考题。首先,提高整体的信息素养至关重要。读者需培养识别表面自信与深度思考的能力,主动质疑信息背后的不确定性与假设,而非被语气所左右。其次,内容创作者应主动在文本中直面不确定,采用视觉或结构化手段传达信心水平和相关假设。例如,通过字体的粗细变化来体现信心强弱,使读者一眼能够聚焦于关键或有待验证的观点,这种设计既不侵扰阅读体验,又促使双方思考更深入。

进一步说,组织内应倡导透明与真实的沟通文化,鼓励团队成员坦诚表达风险与障碍,而非仅报喜不报忧。项目进展的汇报不应仅满足于形式上的完整与漂亮,而应关注信息的准确度和潜在疑虑的暴露。为了实现更优质的沟通环境,软件工具同样可以发挥积极作用。AI写作辅助系统如果能结合信心标识与反思提示,将有助于写作者在生成文本时自动揭示哪些部分信心充足,哪些依赖于假设或者数据支持不足,从而减少无意识的信心糊弄。未来,这类工具甚至能追踪观点随时间的演变,帮助人们对自己和团队的认知进行连续校准。总的来说,信心糊弄是现代信息环境下的典型问题,折射出快速、碎片化传播对内容质量和思考深度的冲击。

我们不能单纯谴责AI或平台,而是应当从认知习惯、写作方式、沟通文化和技术辅助多个层面入手,建立一套有效的防御机制。这既是对个体理性判断的保护,也是对组织健康运转的保障。通过提高自我反思能力、构建透明度高的沟通体系,并善用智能工具,我们有机会抵御信心糊弄的侵蚀,回归信息交流的本质——准确、真实且富有建设性。