随着城市化进程的不断加快,夜晚城市的灯光景观成为现代生活不可或缺的元素。然而,我们对这些多样化光源的理解仍然有限。城市夜灯不仅仅是街道灯光的简单堆叠,背后蕴藏着丰富且复杂的光源组成和环境影响。为了深入揭示城市灯光的真实面貌,市民科学(Citizen Science)的崛起为研究者打开了一扇新的窗口。通过将普通市民的智慧与现代技术结合起来,市民科学不仅极大地丰富了光污染的研究视角,更为城市光环境管理提供了宝贵的数据支持。2025年6月,在《自然城市》杂志上发表的《市民科学揭秘城市灯光本质》一文中,研究团队Nachtlichter通过数十万条现场采集数据,系统解析了德国多个城市的人工灯光组成,首次从地面视角对卫星观测数据进行了精准转换,发现了城市灯光源的多样性并揭示了现有政策的诸多盲点。

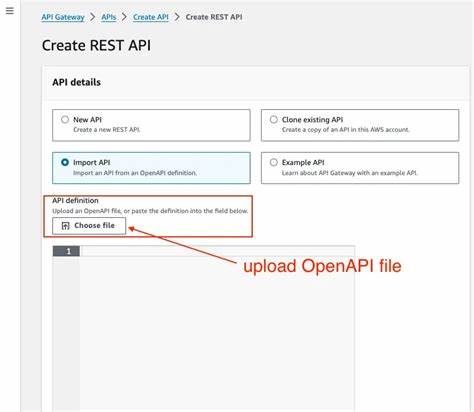

城市之夜的灯光不仅仅是为了提供照明,更承载着广告、装饰及安全功能。市民科学项目使用名为“夜光者(Nachtlichter)”的手机应用,鼓励志愿者沿街路线记录包括街灯、广告牌、私人窗户光等18种不同类别的光源。这种细致的分类探索打破了以往仅关注街灯的传统研究,让我们看到了灯光构成的真实全貌。该项目共计采集了超过23万条光源数据点,覆盖22平方公里的城市区域。数据表示,在德国的城市中心,商业和广告用光数量远超公共街灯,夜间十二点仍有近7800万盏灯持续点亮。这一发现让我们意识到传统聚焦于街灯的环保政策存在严重偏颇,若想有效减缓光污染,必须将广告灯、私人住宅光源纳入管理范畴。

对比卫星遥感数据,市民科学数据展现出了极大互补性。卫星夜间灯光图像因分辨率和灵敏度限制,无法识别具体光源类别,而市民科学提供了地面实际布置的详细信息,实现辐射亮度与实际灯光数量的转换,为精准量化和政策制定提供基础。通过分析不同时段灯光的开启和关闭趋势,研究发现商业灯光和住宅窗户灯光在夜晚逐渐关闭,导致夜间光污染出现明显的时间变化。这种细微的变化对生物生态、城市能耗及居民健康具有深远影响。城市光污染作为当代环境污染之一,影响的不仅是夜空的美丽,更对动植物生态、人体健康和能源消耗产生多重负面效应。光污染不仅扰乱鸟类迁徙,还影响植物生长和野生动物行为。

研究表明,保护夜空与减少不必要的灯光浪费有助于促进生物多样性和生态平衡。德国近期实施的户外灯光限电政策,正是应对能源危机和环境压力的具体措施之一,市民科学的监测成果为政策评估与调整提供了科学依据和公众参与的平台。这充分显示出现代城市管理需借助多方力量,融合科学研究与社区参与,推动可持续发展。从技术层面看,市民科学项目通过手机App收集的数据虽具有一定的主观性和统计不确定性,但经过科学校正和大样本覆盖后,准确性和代表性得以保证。统计结果显示,街灯中仅有不到一半安装了完整遮光设备,许多广告照明和泛光灯存在严重的向上射光问题,浪费光能且加剧天空亮化。未来改进遮光设计和安装标准,是减少光污染的有效手段。

多样的光源色彩和亮度特点同样提出了新的挑战。传统橙黄色街灯正逐步被白光LED取代,白光LED因其能效高和光质好而得到推广,但强烈且高能蓝光的散射能力增强,提升了天空亮度,对生态系统的影响更加难以预测。因此,合理控制光源色温和分布成为照明设计的新课题。研究团队建议,除了继续提升公共街灯的覆盖和智能调控外,更需关注商业、私人及装饰灯的使用规律,制定合理开关时间表和功率限制,如法国已实施的广告灯光夜间关闭政策等。推动窗户遮光窗帘使用、推广运动感应灯具,更是降低不必要光污染的实用措施。市民科学作为数据采集和公众教育的有效手段,实现了科学研究与社会实践的良性互动。

参与者不仅帮助收集了大量难以从远距离捕获的数据,同时提高了公众对光污染问题的认识和关注。持续开展多时点、多区域调查,有望跟踪照明技术和政策变化带来的效果,为城市灯光管理制定长远发展策略。本次德国案例的成功经验为全球其他城市提供了借鉴意义,尤其是在人口密集且夜光环境复杂的发展中国家。随着高分辨率卫星传感器的不断问世,结合地面市民科学数据,未来城市光环境研究将更加精准和全面。结尾展望,绿色照明理念的推广和智能照明技术的发展,将使城市夜间灯光更加节能高效,同时减少对生态环境的干扰。公众参与是推动这场变革的关键动力,市民科学通过赋能个人实现了环境保护与科学发现的双重价值。

城市之光,不仅照亮我们的夜晚,更照亮通向可持续未来的道路。