人们常常感觉到长时间的思考会让人疲惫不堪,似乎大脑在用尽各种能量,但科学研究显示,实际消耗的能量远比我们想象的少得多。大脑作为人体最复杂的器官,不到体重的2%,却消耗着身体大约20%的总能量。探究思考所需的能量不仅能帮助我们理解大脑的工作机制,还能揭示人类认知功能背后的生物学和进化限制。 神经科学家最新研究发现,大脑在进行高度集中、目标导向的认知任务时,消耗的能量仅比休息状态多出大约5%。这个数字令人惊讶,因为我们的主观体验却常常告诉我们思考非常耗能。其实大脑隐藏着大量前台难见的“背景活动”,包括维持生理平衡、身体重要系统的调节以及预测环境变化等,这些都花费了大量的能量。

大脑能量的来源主要是通过葡萄糖代谢生成的三磷酸腺苷(ATP),它是神经元传递信号、维持细胞膜电位的动力来源。即使在静息状态时,神经元为了维持“准备状态”也需要大量能量,这部分能耗占据了大脑总体能源预算的一半以上。现代影像学手段,如PET和fMRI扫描结合应用,为科学家们提供了追踪大脑能量消耗的有力工具,使得我们能够更准确地估计任务执行和静息状态下的能量差异。 尽管认知任务导致神经元相关区域的活动增加,进而消耗额外能量,但是这部分增加其实很有限。与我们通常以为的大脑思维大量消耗能量的观念不同,绝大多数能量用于保持大脑的“基本代谢”状态。这一点意味着我们大部分时间的大脑活动是在进行维持生命所需的复杂系统管理,包括调节心跳、呼吸、体温以及血糖等关键生命指标。

大脑不仅仅是一个思考机器。它更像是一个高度进化出来的预测引擎,持续地为身体未来的需要做准备。通过不断地监控和预测内部和外部环境的变化,大脑能够以高效且经济的方式分配资源,保障整个机体的稳态。预测机制能够帮助大脑预先分配能量和注意力,减少应对突发情况时的能量浪费。 从进化的角度来看,人类的大脑是在资源贫乏的环境条件下形成和适应的。因此,大脑对能量的使用极为节俭。

即使有了现代丰富的食物供应,我们仍然继承了这种节能倾向。神经元的平均发放频率远低于理论上的最高频率,且大量神经信号传递具有“失败率”,这都是为了最大化每单位能量所传递信息的效率。换句话说,大脑牺牲了信息传递的量的极大化,转而追求能量使用的最优化。 这种节能策略也解释了为何长时间的精神集中会导致疲劳感。大脑内部存在着防止过度消耗资源的机制,通过激发疲劳感促使我们休息,避免能量过度耗尽,从而保障生存。长期的认知负荷积累,其额外的能量消耗实际上可能相当于整整一天的基础大脑能量消耗。

研究还表明,婴儿的大脑能耗比例甚至高达50%,这是因为发育阶段神经元的增长和连接建立需要巨大的能量支持。相比之下,成年的大脑虽然能耗比例有所降低,但依然保留了对高能效和资源分配精细调控的需求。 这样来看,思考所消耗的能量虽然相对有限,但大脑持续不断的运行本身是极其昂贵的。其复杂的能量管理方法和高效但有限的信息处理能力是人类大脑成为世界上最灵活且复杂认知工具的基础。 总结来说,思考本身消耗的能量仅是大脑能耗总量的一小部分,而大脑的大部分能量消耗用来维持生命活动的基础代谢和环境预测。进化赋予了大脑能量节约和效率最大化的特性,使我们能够在资源有限的条件下,实现复杂的认知能力。

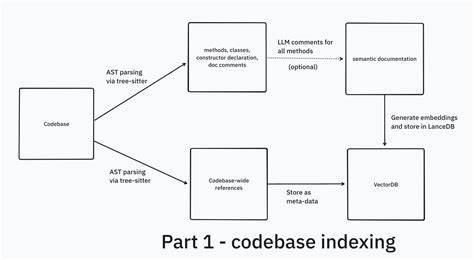

这些发现不仅刷新了我们对“思考疲劳”的认知,也为未来脑科学研究和人工智能的设计提供了灵感。