近年来,自动驾驶技术成为全球汽车及科技领域的热门话题。特斯拉和Comma.ai作为自动驾驶领域的先锋企业,凭借自身技术积累和市场推广,吸引了大量用户和资本关注。然而,经过对比分析市场表现和技术路径,我们发现这两家公司在自动驾驶开发上忽略了一个至关重要的方面,即城市密集区域的应用场景和地理围栏策略的重要性。回顾2019年,特斯拉的Autopilot功能刚刚崭露头角,Elon Musk当时公开表示激进地批判激光雷达(LIDAR)技术,宣称自动驾驶应完全依赖视觉感知,不需要昂贵的雷达传感器支持。当时,特斯拉及部分行业人士坚定支持无地图、无地理围栏的“万能”自动驾驶理念。然而,随着时间的发展,这一观点逐渐遭受挑战,特别是Waymo的成功验证了以地理围栏为核心的自动驾驶策略。

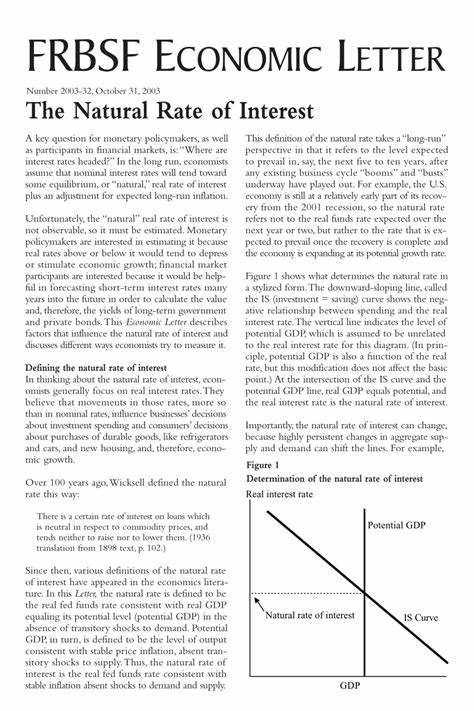

Waymo通过专注于城市高密度区域,充分利用地图数据和激光雷达技术,成功开展了大规模商业化的无人出租车服务。统计数据显示,2023年至2024年间,Waymo的无人驾驶出租车出行次数呈指数级增长,从每周一万次上升到每天超过二十五万次,有力证明了其商业布局的可行性和技术成熟度。与此同时,特斯拉在自动驾驶业务上的扩展速度明显滞后,2025年初在奥斯丁启动的无人出租车计划仅投放十辆车,且面临种种未知风险和技术挑战。为何特斯拉和Comma.ai的策略没有如预期般快速奏效?核心因素在于他们忽视了“绝大多数人口集中于城市区域”的现实及其对技术方案的影响。美国城市化率已超过80%,预计到2050年将达近90%,全球城市人口也在持续攀升。这意味着自动驾驶技术的主要使用场景应聚焦于城市环境,而非无定义的郊区或高速公路。

城市驾驶环境的复杂性要求自动驾驶系统必须拥有高度精准的感知能力和丰富的地图信息支持,以应对不断变化的交通动态、行人及自行车等多样化交互。Waymo选择应用激光雷达、高精地图和地理围栏的策略,正是基于这一现实展开。虽然激光雷达曾被诟病价格高昂,但从整体经济效益来看,出租车车辆全天候运营的使用频率有效分摊了传感器成本,加之技术进步和规模效应使激光雷达单价不断下降。反观特斯拉及Comma.ai坚持“不依赖地图”和“视觉感知为主”的设计理念,在处理复杂城市场景时面临巨大挑战。高速公路环境相对单一,交通规则明确,路面环境稳定,适合特斯拉Autopilot发挥其长处,但城市中多变的情况和极端琐碎的交通细节需求超出其现有能力,导致安全隐患频发,事故案例屡见不鲜。更为关键的是,将自动驾驶普及到私家车市场,意味着必须保证极高的安全标准和多场景适应能力。

然而目前特斯拉尚未推出“完全安全”的自动驾驶系统给用户,这表明技术还不成熟。同时,自动驾驶的软件体系结构也因目标场景不同而显现差异。Waymo虽采用复杂的地图数据,同时结合各种传感器融合及层级分工方法,确保系统具备自我学习和持续升级能力。相较而言,特斯拉的端到端模型虽然简化了架构,但其泛用性和适用性还有待验证。整体来看,自动驾驶市场已逐渐形成“两极分化”格局:围绕城市核心区域、依托精密地图与多传感器的“地理围栏派”和追求普适应用、依赖视觉感知的“无地图派”。未来十年,随着城市化进程加速,城市内自动驾驶的需求将爆发,Waymo模式更具可持续发展潜力,成为主流商业化方案。

特斯拉和Comma.ai则需重新审视技术路线和市场定位,合理规划场景应用,强化安全性能,才能在激烈竞争中占据一席之地。城市驾驶相对低速和空间受限,有助于降低事故风险和复杂度,这为无人出租车铺平了道路。相较之下,高速公路驾驶虽然看似简化环境,却因高速和多变路况导致一旦出错后果极其严重。无论是企业还是监管层,都应聚焦城市场景,发挥技术优势,确保自动驾驶应用的稳健和安全。综上所述,特斯拉和Comma.ai在自动驾驶发展中忽略了城市核心区域及其地理围栏的重要性,这不仅影响了技术的实际落地效果,也限制了商业化规模扩展。未来智能出行的爆发点必将在城市,立足城市之上,结合高精度地图与多传感器融合,打造安全可靠的无人驾驶服务,才是自动驾驶全面崛起的必由之路。

。