在现代货币经济学领域,自然利率一直是学者和政策制定者关注的核心议题之一。传统经济理论认为自然利率代表经济在没有通胀压力下的均衡真实利率,反映资本边际效益和储蓄偏好之间的平衡。然而,Mathew Forstater和Warren Mosler在2005年所著论文《The Natural Rate of Interest is Zero》中提出了一个颠覆性的观点:自然、名义以及无风险的利率在当前的货币制度安排下实际上是零。对于理解这一论点,首先需要明确“自然利率”这一概念以及其被重新定义的背景和含义。论文引用了经济学家Spencer Pack的观点,强调“自然”和“本质”这样复杂且多义的词汇存在歧义。Alfred Marshall曾经因这种模糊性而将“natural”一词替换为更加中性的“normal”,即指在特定经济背景和制度环境中,事物发展的正常或预期状态。

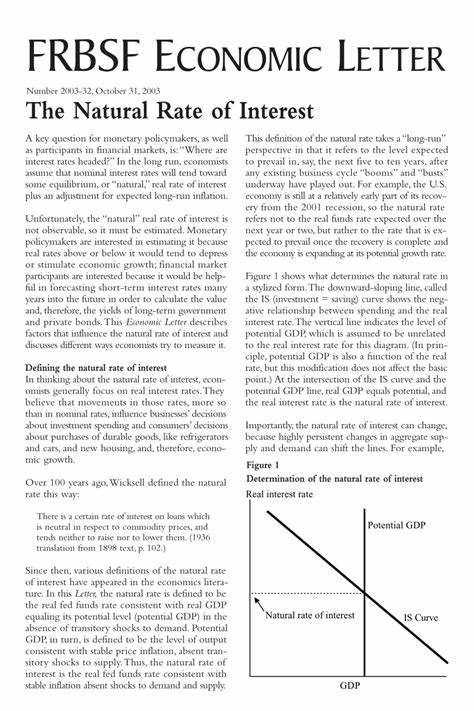

基于这一理解,Forstater与Mosler进一步阐述,自然利率的含义必须结合时代背景和制度特征。本文的核心论点便是,在当代主权国家所采用的税收驱动型货币体系和灵活汇率制度下,名义自然利率趋近于零。税收驱动型货币体系指的是国家拥有货币发行垄断权的情况,且该货币是政府通过税收强制征收的法定货币。这样的货币不是与黄金或其他商品挂钩的,而是“纯粹”的法币,只能兑换本国货币单位,汇率完全由市场浮动决定。这一机制使得货币需求具备内生性,债务发行与税收政策直接影响经济主体的流动性选择。正是在这种条件下,市场对无风险资产的需求以及政府债券的收益率自然形成了靠近零的均衡利率。

与金本位制或固定汇率制度不同,固定汇率因避免货币贬值风险而要求保持一定利率水平以吸引资本流动和维持汇率稳定,从而推高了自然利率的名义水平。相比之下,灵活汇率制度下,政府无需维持外汇储备和固定兑换率,从根本上消除了对高利率的政策压力。更进一步,灵活汇率体制赋予中央银行更大的货币政策空间,使其能够通过调整政策利率及公开市场操作来实现就业最大化和价格稳定目标,而不必担忧外汇稳定的约束。这种政策自主性降低了市场对风险溢价的需求,进而推动无风险利率向零靠拢。从货币功能角度讲,税收驱动货币赋予货币本身内在价值,因为国家税收义务必须以该货币支付。这意味着,公众持有该货币不仅因其交换媒介功能,也因为避免税务处罚的需要,产生了对货币的稳定需求,从而形成了对货币信用的持续信赖。

当经济主流研究还在侧重资本回报率与储蓄行为关系时,Forstater和Mosler则通过对货币制度结构的深入剖析,提出货币本质及其流通环境才是决定自然利率的关键因素。对于货币政策制定者而言,这一论断具有极其重要的指导意义。在名义无风险利率为零的环境中,传统依赖调整基准利率以刺激投资和消费的货币政策工具面临严峻挑战。日本近年来的超低利率甚至负利率现象,即是利率长期接近零的现实体现,也是为了排除流动性陷阱对经济活动的抑制效应尝试。更重要的是,理解自然利率为零的含义,有助于重新设计财政政策与货币政策之间的协调机制。鉴于政府能够以接近零的利率发行债务,实现有效资本配置和充分就业的可能显著提升。

文章还强调了经济学中“自然”的多重含义,建议经济分析必须紧密联系具体制度背景,而非孤立地追求所谓的恒定参数。总结来说,Forstater与Mosler的研究不仅挑战了传统利率理论,也为理解现有货币体系和货币政策提供了崭新的视角。通过确立税收驱动的法币和灵活汇率制度的重要地位,揭示自然名义利率趋于零的原因,对未来政策制定和经济理论发展都有深远影响。实现可持续经济增长和稳定金融环境,必须基于对货币本质及制度环境的清醒认识,才能有效应对全球经济中的复杂挑战。