近年来,文学界围绕“直白白人男性小说”的生存现状展开了激烈的讨论。所谓“直白白人男性小说”,指的是由直白白人男性创作,通常聚焦自身经历及视角的小说类型。这一传统文学类型曾经享有无可争议的主导地位,代表了经典文学审美的主流风格与价值观。然而,随着社会多样性和包容性的提升,这类小说似乎正被边缘化,甚至面临生存危机。对这一现象的探讨不仅涉及文学艺术的审美变迁,也触及社会政治、文化认同与权力结构等深层次话题。 “直白白人男性小说”的衰落,部分缘于文学界和出版行业对于多元化声音的呼唤。

女性、少数族裔、LGBTQ+群体的文学作品日益获得关注和认可。在文化多样性逐渐成为主流价值的当下,文学界对直白白人男性视角的关注度出现了显著下降。许多评论家认为,这类小说因过于集中在特定群体经验,缺乏对多元文化和社会复杂性的反映,逐渐显得狭隘和过时。 然而,这种看法引起了部分直白白人男性作家的强烈反弹。例如,作家雅各布·萨维奇在一篇引发广泛关注的长文中强调,年轻的直白白人男性作家正被文学界和出版机构排斥在外。这种排斥不仅是外在的,更是内在的自我压抑。

面对“政治正确”、文化适应与身份认同的复杂困境,他们难以坦然直面自身的社会角色,也难以自由表达自我体验。萨维奇认为,这导致直白白人男性小说的创作锐减,文学舞台上的这种声音日益微弱。 这一论调激起了广泛争议:批评者指出,直白白人男性作家并非没有表达机会,而是写作内容和形式自身更难以适应当代多元文化的需求。过去几十年塑造的文学审美,更多强调包容与多样,鼓励对不同身份和经历的真诚描绘,使得单一视角的文学作品显得局限。此外,对于曾经主导文化话语权的群体而言,认知到自身在社会结构中的相对位置调整,也是一种心理和创作上的挑战。 从文学创作的角度观察,传统的直白白人男性小说往往注重个人主义与内省,借由复杂的心理描写和细腻的叙述纹理,展现人生哲学与社会交织的矛盾。

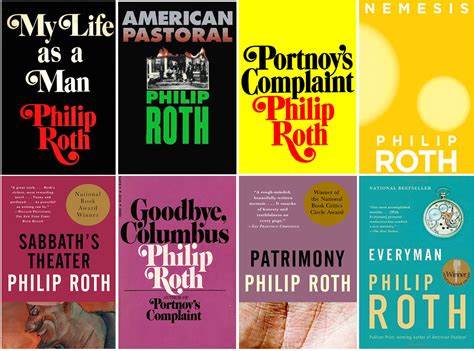

这类小说的代表人物如索尔·贝娄的默色斯·赫茨霍格,以一系列自述信件式的写作手法,对时代变迁、人性困境做深刻挖掘。然而,随着社会对话的多元化增强,这种单一视角的写作手法逐渐显露短板,无法充分呈现现代社会的多层面结构与冲突。 文化层面上,对“直白白人男性”的身份认同进行重新解读和审视,则是这一文学类型变迁的核心命题。曾经作为社会权力象征的直白白人男性形象,如今正经历历史定位的重塑。新一代作家不仅需要面对传统文化期待,也要回应当代社会对平等、公正的诉求。这种身份认知的割裂,使得他们在文学创作中时常处于矛盾中,进而影响作品的深度与广度。

此外,出版体制的变革也是影响因素之一。现代数字化、网络化的发展促成了更多元化的出版平台,但传统出版界对经济利益的考量使得“市场接受度”成为重要考量标准。与此同时,新兴群体和新兴话语的崛起,使得直白白人男性小说在市场竞争中面临更加激烈的挑战。此外,文学奖项与评论趋向多元化的评判标准,也加剧了这类小说的边缘化趋势。 然而,值得注意的是,所谓“死亡”并不意味着完全消亡,而是进入一种“终结与新生”的状态。直白白人男性小说的内涵和表现形式正在发生深刻变革。

许多年轻作家试图打破传统叙述的框架,融入跨文化、跨身份的元素,挑战过去单一、封闭的视界。他们不再满足于简单的社会标签,而是努力探索复杂、多样且矛盾的个体经验。这种趋势为传统文学类型注入了新的生命力,同时也使文学风格更加丰富和多层次。 未来,直白白人男性小说能否实现重生,关键在于创作者能否摆脱既定框架,勇于直面自我身份的复杂性,追求更为包容和多样的叙述态度。这不仅是文学创作的挑战,也是社会文化生态发展的必然趋势。文学作为社会镜像,应反映时代多样声音,而不是固守单一视角的垄断地位。

综上所述,“直白白人男性小说”的消逝与重生,是一场涵盖文学艺术、文化身份及社会结构转型的复杂议题。它反映出当代社会在多元与包容之间的张力,同时也展示文学如何不断自我革新以回应时代呼唤。文学的未来不应拘泥于传统定义,而应拥抱更多样的声音,才能真正激发文化生命力,丰富人类精神世界。