在过去的几十年里,人工智能(AI)技术从实验室的前沿科研走向现实世界的广泛应用,尤其以复合型人工智能系统——也称为人工智能代理(AI agents)为代表。这些智能系统不仅能够执行复杂任务,还具备一定自学习和决策能力,正在以颠覆性的力量重塑全球劳动力市场。面对这种变革,企业管理者、政策制定者以及普通劳动者都深感焦虑和期待。自动化可能带来岗位流失,这一担忧广泛存在;另一方面,AI的辅助能力也可能解放人类劳动力,使人类得以专注于更具创造性和人文关怀的工作,扩展了人机协作的可能。为了全面理解人工智能代理在未来工作中的角色,分析工作任务的自动化和增能潜力至关重要。近日,斯坦福大学等机构最新发布的研究成果为此提供了系统框架和实证数据,为我们洞察这一议题提供了重要参考。

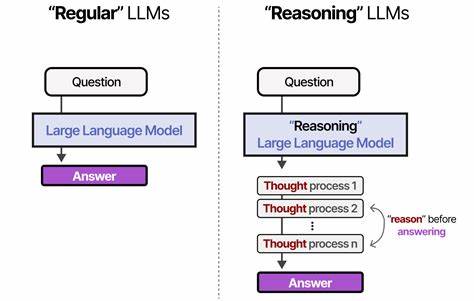

这些研究通过设计一套创新的审计框架,综合评估员工对AI自动化和增能的期望,同时结合AI专家对技术可行性的评估,监测未来职场岗位任务的变迁。通过引入“人类能动性指标”(Human Agency Scale,简称HAS),研究量化劳动者希望在工作流程中保持的参与度,从而超越了简单的“自动化或非自动化”二分法。HAS指标让我们看到不同职业、不同任务对于人类介入程度的异质性需求,反映了职场参与者对AI代理带来的改变既谨慎又开放的态度。 建立起的WORKBank数据库汇集了1500名专业工作者对其具体任务的AI介入偏好评价,以及超过800名AI专家对相关技术能力的客观考量。这些任务覆盖美国104个职业,涉及844种具体工作活动,使得分析结果具有广泛的代表性和操作性。通过综合工人意愿和技术能力数据,任务被分割到四个类别中,分别是自动化“绿灯区”,代表技术成熟且工人愿意自动化的任务;自动化“红灯区”,指技术虽成熟但工人不愿自动化的任务;研发机会区,技术尚不成熟但工人期待自动化和增能的任务;低优先区,则为技术不成熟且工人不需自动化的任务。

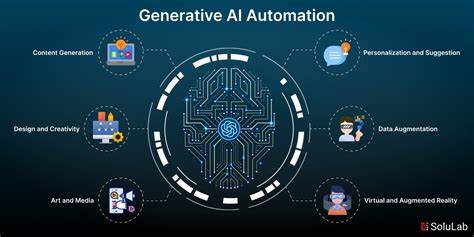

该分类架构为AI研发和应用策略提供了科学指导,强调需尊重员工需求并面对技术瓶颈共同推动创新。 从数据中我们可以洞察到,不同行业的劳动者对于AI代理的态度呈现出多样性。比如信息科技和金融行业的员工,对自动化程度较高的关注较多,倾向于让AI承担重复性高、规则明确的工作,而在医疗、教育、社会服务等需要高度人际互动和情感投入的领域,员工更期待AI增强人类能力而非取代人类操作。人工智能的发展使得信息处理技能逐渐被自动化覆盖,而人际交往、沟通协调、创造力和判断等核心人类技能的重要性不断提升。随着AI承担起更多数据分析、信息检索等外围任务,人类劳动者的角色也随之转变为决策制定、情感支持和创新引领,从而实现了人与技术的优势互补。 研究同时对当前技术能力与员工偏好之间存在的错配做出警示。

例如在一些潜力巨大的任务上,技术尚未成熟限制了自动化的落地;而部分技术较为成熟的领域,由于员工对失去控制权和自主性持保留态度,自动化进展缓慢。这反映出未来AI应用不能简单追求技术极限,而应将人类意愿放在核心位置,实现“以人为本”的智能化发展。企业在引进AI技术时需积极听取并纳入员工反馈,确保自动化措施避免带来负面心理和社会影响,促进和谐稳定的职场转型。 这项研究还启示了教育培训与劳动政策的调整方向。随着AI改变了工作内容和技能需求,劳动者需要不断更新知识结构,加强跨领域能力培养,特别是沟通、合作和创新等“软技能”的提升。职场培训应当更多关注如何与AI代理高效协作,而非单纯替代性技能训练。

同时,政策制定者应推动公平的技能转换项目,保障因自动化带来的职业风险得以缓解,为工人提供充足的转岗和再就业支持,构建包容性的未来劳动力生态。 综上,人工智能代理作为未来职场的重要驱动力,既带来了岗位形态的演变,也激发了人类劳动能力的再定义。充分理解员工对于自动化与增能的复杂期望,准确定位任务的技术可行性与社会接受度,对优化AI应用策略、促进职场生态健康发展具有重大意义。研究成果表明,人类在信息处理之外的核心竞争优势将被进一步强化,而以AI为助力的工作方式则推动了企业效率与创新能力的同步提升。未来工作形态必将是一种人与智能技术紧密协作、互为补充的融合体。 面对AI代理带来的变革,我们既不能盲目乐观,也不应过度恐慌。

科学的审计框架和数据驱动的分析为理性探索提供了坚实基础。唯有坚持以人为核心,兼顾技术进步与社会价值,才有望打造出一个更高效、更公平、更富有人文关怀的智能职场新时代。在全球数字化转型不断加速的背景下,这样的视角为政策制订者、企业领导者以及广大劳动者指明了方向,帮助他们扬帆人工智能浪潮,共同迈向更加光明的未来。