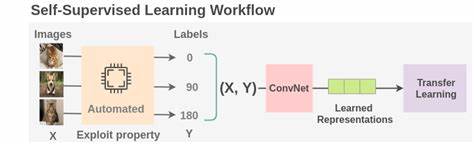

大脑作为人类认知和智能的中心,其复杂的结构和功能长期吸引着科学界的广泛关注。尤其是大脑的新皮层,其层级分布及功能分工被认为是构建高级认知和感知能力的重要基础。尽管神经科学已对新皮层的不同层次有丰富的描述,但为何大脑选择采用多层结构,以及这些多层结构如何支撑信息加工和学习仍是谜团。近年来,自监督预测学习成为研究大脑功能的新视角,为揭示大脑皮层层次特异性提供了突破口。自监督学习是一种无需外界明确标签的学习方式,系统通过利用数据内在结构和模式进行预测,逐渐调整自身模型实现对未来输入的准确预测。将这一原理映射到神经层级结构中,为理解皮层不同层次的功能分工提供了坚实理论基础。

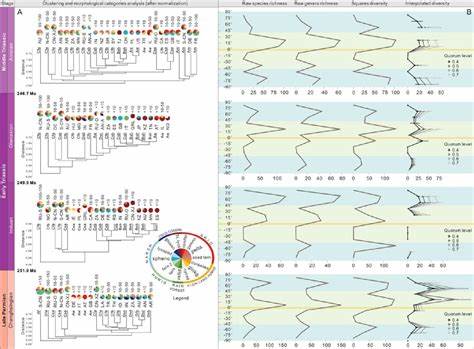

大脑新皮层典型的六层结构中,第二、三层(L2/3)、第四层(L4)和第五层(L5)构成了信息加工的关键通路。传统观点认为,感觉输入首先由丘脑传至第四层,第四层将信息传递给第二三层,而第二三层整合来自丘脑和上层皮层的反馈信息,进而将处理结果送往第五层,再由第五层向皮层下及其他脑区输出。然而,近期的实验证据表明,丘脑不仅直接向第四层投射,还能直接影响第五层,这意味着皮层内部存在两条并行的信息路径:一条是丘脑→第四层→第二三层→第五层,另一条是丘脑→第五层。这种并行通路的存在为皮层内部复杂的信息融合和学习机制奠定了基础。 自监督预测学习模型提出,第二三层主要承担利用第四层迟延传来的过去感觉输入和上层皮层的顶层反馈信号整合上下文信息,从而预测当前时间步的感觉输入;第五层则作为实际感觉输入的接收者,与第二三层的预测结果进行比较产生误差信号。这种误差驱动的机制通过反馈连接由第五层投射至第二三层,指导神经元突触的可塑性调整,逐步形成对感官环境的准确预测模型。

实验研究与计算模拟表明,这种预测机制能够帮助皮层提高对时间序列的理解和复杂模式的识别能力,显著增强神经系统对噪声和输入遮挡等扰动的鲁棒性。 这一模型还揭示了为什么不同层产生层次特异性的神经激活特征。研究显示,第二三层在处理感知任务时表现出更显著的稀疏编码,即只有少量神经元在特定刺激下被激活,而第五层则展现出更为密集和广泛的神经响应。稀疏性的这种层次分布正是自监督预测学习优化过程中层间功能差异的自然体现。由于第二三层主要依赖历史信息和反馈上下文进行预测,促使其提取最具信息量和判别力的特征,形成高效且节能的稀疏表达;第五层侧重当前感觉输入的忠实编码,需捕捉细节信息,因此表现出更广泛的神经活跃度。这一发现与实验证据高度一致,为解释大脑层次稀疏性理论机制提供了新的视角。

此外,模型对感知不匹配现象的模拟表现尤为突出。在动物行为实验中,当视觉输入与运动状态产生不符时,第二三层和第五层的神经元表现出不同的预测误差信号。自监督预测学习框架自然解释了这种层次分化的误差信号模式,明确了第二三层反映对感测输入的“超预期”激活,而第五层则体现对实际输入的对比结果。这不仅丰富了对神经预测编码理论的理解,也为未来探索感知相关神经活动的操作性干预和疾病机制提供了理论基础。 在运用于视觉感知的模拟任务中,模型能够准确预测基于Gabor滤波器产生的连续视觉输入序列,利用过去信息结合当前上下文有效捕捉输入的空间和时间变化规律。更重要的是,模型展现出对部分遮挡及视觉噪声的高度容错能力,模拟了大脑在复杂自然环境中保持稳定感知的能力。

由此可见,自监督预测学习不仅能帮助神经系统建立健壮的内部世界模型,也能提高对现实环境中突发变化的适应力。 从神经生物学的角度来看,模型对不同层之间的反馈连接提出了重要假设,即负反馈路径尤其是第五层到第二三层的反馈连接在学习过程中扮演关键角色。实际的反馈通路可能并不完美地反映正向连接的权重,而是以相对随机或稀疏的方式实现信号传递,依旧能够有效支持预测误差信号的传播和突触调整。这一点在现代机器学习的反馈对称性研究中也得到了支持,进一步验证了神经网络在生物实现上的可行性。 该理论框架还启示我们,更高层次的皮层区域和多区域网络可通过逐层堆叠预测学习模块实现长期依赖和复杂行为建模。每个模块利用自身局部输入和反馈构建预测,为上层区域提供更抽象、更稳定的特征表达。

这种分层结构既增强了时空序列的学习能力,也简化了学习问题,有助于实现更广泛的感知与认知功能。 在未来的研究中,有望结合该模型提出的预测机制与现代神经影像和电生理技术,设计针对不同皮层层次的功能操控实验,实现理论与实验的紧密结合。同时,进一步发展生物物理可解释的学习规则,实现带误差信号的局部突触更新,将推动神经科学与人工智能融合迈向新高度。 总结来看,自监督预测学习不仅揭示了新皮层层次结构中不同层的功能分工和处理特性,还提供了理解神经系统如何在无监督环境下自主构建感知模型的重要视角。它解释了为何第二三层能够通过整合延迟的感知信息和上下文反馈实现精准预测,为第五层提供学习信号,并带来了层次间不同程度的稀疏激活特征。这一理论有力支撑了皮层功能分层的计算优势,推动我们更好地理解人脑如何利用预测驱动机制在复杂环境中实现高效感知与学习。

随着研究深入,该框架有望引领神经科学、机器学习和认知科学的交叉融合,推动智能系统设计和神经疾病治疗的发展。