早三叠世是地球历史上极为关键的时期之一,标志着二叠纪-三叠纪灭绝事件之后,地球进入一个持续超级温室状态的阶段。该阶段气候异常炎热,持续时间足足长达五百万年,其原因长期以来一直是地质和古生态学研究的难题。最新的科学研究结合化石记录、古植物学分析以及先进的气候-生物地球化学模型,揭示了早三叠世超级温室气候的驱动力是当时地球植被体系的崩溃和恢复缓慢。本文从植被变化的角度出发,深入解析了早三叠世气候的形成机制及其与全球碳循环之间的互动关系。 二叠纪末期的灭绝事件被认为是地球生命史上最严重的一次大灾难,约有81%至94%的海洋无脊椎动物种类和89%的陆生四足动物属灭绝。科学界普遍认同,这场灾难的主要诱因是西伯利亚陷阱大规模火山活动释放的巨大二氧化碳等温室气体,引发了全球范围内剧烈升温。

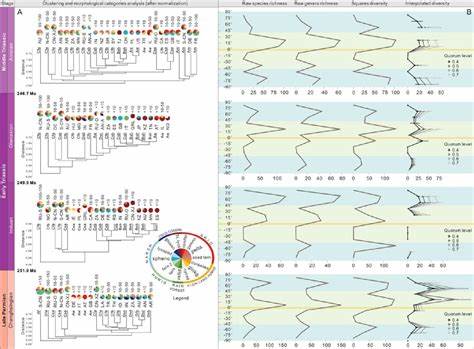

火山活动释放的高浓度二氧化碳迅速推动气候向极端温室态转变,但令人费解的是,火山喷发结束后,极端高温却持续了数百万年,超过以往火山活动引发气候变化的时间尺度。 最新研究提出,早三叠世超级温室气候的持续,不仅仅是火山活动直接释放碳的结果,更重要的是与地球表面植被生产力的崩溃密切相关。植被,尤其是热带低纬度的森林和沼泽生态系统,在全球碳循环中扮演着关键的碳汇角色,负责大量的有机碳积累和硅酸盐风化作用,这两者共同有效地将大气中的二氧化碳固定下来,调节气候。然而,二叠纪-三叠纪边界时期的极端环境和快速气候变化导致热带地区植被遭受毁灭性打击,广泛的低纬度森林消失并且长期无法恢复,形成了所谓的“煤缺失期”。这一时期,全球陆地植被覆盖率和生产力剧烈降低,导致碳汇能力大幅下降,化学风化速率受限,进而降低了二氧化碳的自然移除效率。 通过集合全球范围内的植物化石、孢粉记录,结合地层和岩性指标,科学家成功重建了从二叠纪晚期至三叠纪中期的植被地理分布和生产力变化图谱。

结果显示低纬度地区的热带植被受到了极大压力和破坏,植物多样性和群落结构经历了翻天覆地的变化,从高大复杂的树木主导森林转变为低矮的草本植物生境,植被高度、叶片大小及叶脉密度均明显减少,反映生产力的大幅滑坡。相对而言,高纬度地区和某些高海拔区域成为植被的避难所,保留了一部分生物多样性和生态复杂度。 植被的减少直接影响了地表的碳循环。首先,植物通过光合作用固定二氧化碳,形成有机碳储藏,当植被减少时,这一碳汇功能弱化;其次,植被能显著促进大陆硅酸盐矿物的化学风化,风化过程消耗大气二氧化碳,缓解温室效应。植被的丧失和恢复缓慢则导致这两项过程遭受阻碍,造成二氧化碳浓度维持在远高于平常的水平。通过先进的气候-生物地球化学耦合模型模拟,研究发现将植被变化纳入模型可以较好地解释早三叠世高CO2和高温持续数百万年的现象。

模型显示,丧失植被使得陆地生物风化能力大减,二氧化碳水平稳定在约7000ppm,赤道附近的表面气温高达33至34摄氏度,吻合古环境温度推断。 此外,模型还揭示了植被恢复的重要性。随着三叠纪中期植被逐步复苏,碳汇功能逐渐恢复,气候缓慢转冷,全球二氧化碳含量下降,系统开始摆脱超级温室状态,生物多样性和生态系统结构得以再度丰富。这样的动态过程说明了早三叠世气候状态作为一种新的高温稳态的形成,植被枯竭不仅是被动的灾难结果,更是推动气候反馈加剧的关键因素。 这项研究还为理解现代和未来气候变化提供借鉴。植被对于维持地球碳循环稳定起着不可替代的作用。

若现代陆地生态系统遭遇大规模破坏或退化,可能引发类似的碳循环与气候反馈机制,加剧全球变暖趋势。二叠纪末植物灭绝的案例提醒我们,生态系统的临界点及碳循环反馈在气候调节上极为重要,超出某一阈值后的生态崩溃可能加剧气候恶化,形成恶性循环。 研究对二叠纪-三叠纪灭绝及其后恢复的理解也进行了丰富与深化。气候剧变与生态系统崩溃交织,导致了气候难以自行回稳,直到生态系统逐渐重建,二氧化碳循环中的生物部分才能承担起调节作用。植物作用不仅体现在固碳上,还影响着大陆物理和化学风化,进而影响溶解物质到海洋的输送,连接陆地和海洋系统的碳循环调控。此链条断裂则导致气候系统失稳,超温状态得以长期维持。

总之,早三叠世超级温室气候的形成与持续,是复杂火山活动外源碳排放与陆地植被生态系统崩溃内源反馈相互作用的结果。化石证据和模拟结果均显示,植被崩溃导致碳汇功能下降,削弱了大气二氧化碳的自然移除过程,使得地球进入一个长时间的高温稳定态。随着植被的逐步恢复,气候才缓慢回归正常轨道。这一发现在揭示古气候极端变迁机制的同时,也为当代气候变化中的生态反馈提供了深刻的警示,对于生态保护与气候调控策略有着重要的现实指导意义。