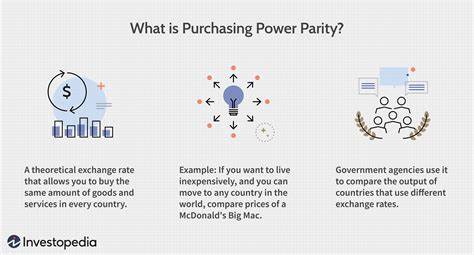

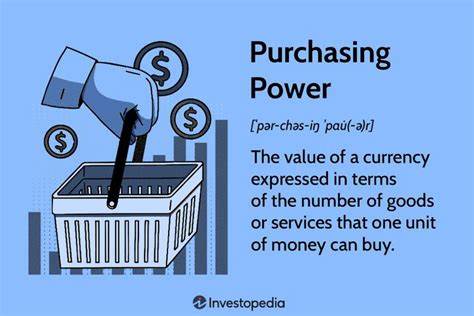

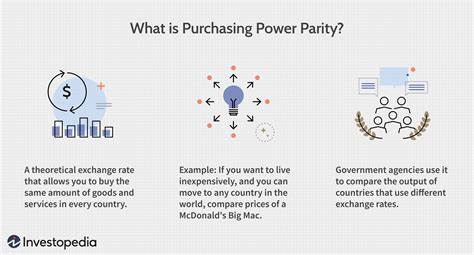

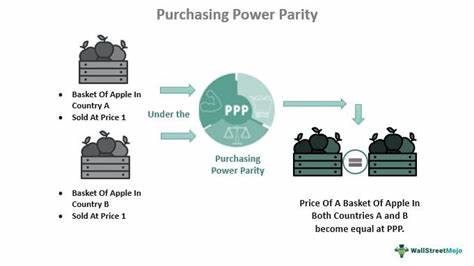

购买力平价(PPP):揭开全球经济的重要秘密 在全球化的今天,各国经济的相互联系越来越紧密,了解不同国家之间的经济指标显得尤为重要。其中,购买力平价(PPP)作为一种重要的经济指标,越来越受到经济学家和政策制定者的关注。然而,什么是购买力平价,它又是如何计算的呢?本文将为您详细解析这一概念及其在全球经济中的应用。 首先,购买力平价是一种衡量不同国家货币购买力的方法。简单来说,PPP认为在长期内,相同商品和服务在不同国家的价格应该相等。换句话说,如果一篮子商品在美国的价格为100美元,而在中国的价格为700元人民币,那么按照购买力平价计算,1美元应该等于7元人民币。

这一理论的基础在于市场的自由竞争,导致商品和服务的价格趋向于均衡。 购买力平价的一个重要应用就是国际比较。通过PPP,我们可以更准确地比较不同国家之间的经济发展水平。例如,当我们说某个国家的人均收入时,直接使用汇率计算可能会导致误差。因为汇率受到多种因素的影响,包括市场投机、资本流动等,而这些因素可能与实际的生活成本相去甚远。相反,通过购买力平价进行比较,可以更真实地反映出居民的生活水平。

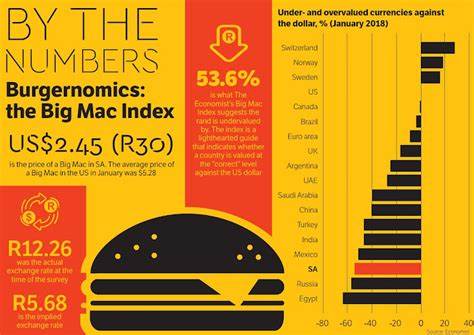

那么,购买力平价是如何计算的呢?一般来说,PPP的计算需要依赖一系列的步骤。首先,我们需要选择一个基准国家,通常选择经济实力较强的国家,比如美国。然后,我们需要收集包括食品、衣物、住房、交通等在内的一系列商品和服务的价格。接下来,通过对这些商品和服务的价格进行加权平均,我们可以得出一个“购买力平价指数”。 值得注意的是,由于各国的消费习惯、文化背景以及市场结构的差异,仅仅依赖一种商品或服务的价格进行计算是不够的。因此,通常会选择一个代表性的商品篮子,这个篮子包括了各个国家普遍消费的商品,确保比较的公平性。

在国际经济组织和研究机构中,购买力平价常常被用于制定各类经济报告。例如,国际货币基金组织(IMF)和世界银行都会根据PPP计算各国的国内生产总值(GDP),并进行国际比较。这些数据不仅为政府政策的制定提供了科学依据,也为国际投资者了解市场走向、评估投资风险提供了重要参考。 然而,购买力平价的计算并非没有局限性。首先,尽管PPP理论上可以消除汇率波动对比较结果的影响,但在实际操作中,物价变动、市场干预等因素依然可能造成误差。其次,各国的商品和服务篮子组成部分也可能不同,这会影响到PPP的计算结果。

此外,由于各国经济发展的不平衡,不同国家的市场结构及定价机制可能各不相同,这使得简单的比较难以达到完全的公正。 例如,在一些发展中国家,由于经济发展水平较低,物价水平相对便宜,购买力平价计算结果可能会显示出较高的人均收入,从而掩盖了该国居民实际的生活水平。因此,虽然购买力平价是一个有用的经济指标,但解读其结果时,仍需结合该国的具体经济情况,不能简单地孤立分析。 近年来,随着数字经济的发展,购买力平价的计算和应用也面临新的挑战。例如,在线购物的普及使得价格信息的获取更加便捷,但同时也带来了商品价格的快速波动,这可能对购买力平价的准确计算产生影响。此外,不同国家和地区的电商平台所提供的商品和服务种类差异,也令统一的商品篮子难以确立。

尽管如此,购买力平价依然是理解全球经济的重要工具。它不仅可以帮助我们更好地识别经济趋势,更能为各国政府制定经济政策提供有力的数据支持。在未来,随着全球经济的不断变化,购买力平价的作用将愈加凸显。 总的来说,购买力平价(PPP)是一个复杂而重要的经济指标,它通过对不同国家货币购买力的比较,为我们提供了理解和分析全球经济的有力工具。虽然在计算和应用过程中有一定的局限性,但在国际经济交流和政策制定中,其重要性不容忽视。随着全球化进程的加快,我们期待这一经济理论能为未来的国际合作和发展提供更多的启示。

。