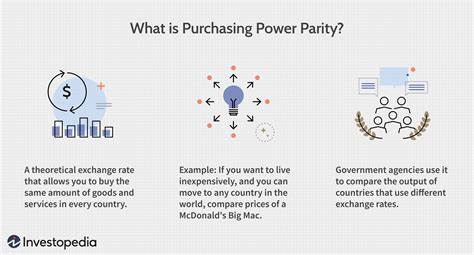

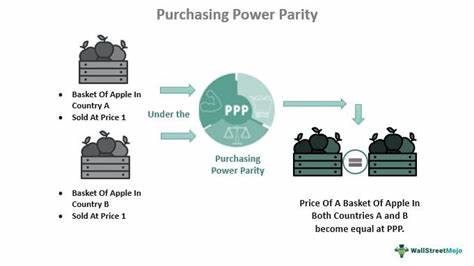

购买力平价(PPP):国际经济中的重要概念 在全球化经济不断发展的今天,各国之间的货币和价格体系变得愈加复杂。在这样的背景下,购买力平价(Purchasing Power Parity,简称PPP)这一经济学概念逐渐受到关注。作为一种衡量不同国家货币购买力的指标,PPP为我们理解和比较各国经济提供了重要的工具。 购买力平价的基本原理可以追溯到19世纪的经济学家,尤其是瑞士经济学家理查德·缪尔(Richard Cantillon)和他的后续研究者们。简而言之,PPP理论认为,在理想情况下,两种不同货币的汇率应当与两国之间的商品和服务价格水平成正比。这意味着,如果在一个国家,一篮子商品的价格为100单位货币,而在另一个国家相同商品的价格为200单位货币,那么两国之间的合理汇率应为1:2。

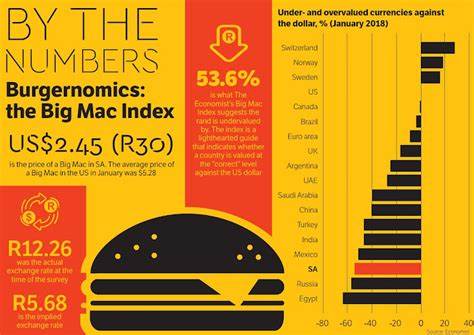

然而,实际经济中存在许多因素使得PPP并不能完全成立。商品的质差、非贸易品、运输成本及不同国家的税收制度等都会影响价格水平,从而使得PPP的计算变得复杂。尽管如此,PPP仍然是国际经济学中重要的参考工具,它帮助经济学家评估各国的经济相对实力,制定经济政策,甚至影响外汇市场的走势。 使用PPP进行国际比较的优势在于,它提供了一种更为真实的视角来审视各国的生活水平。例如,美国拥有较高的收入水平和生活成本,而一些发展中国家即使绝对收入低,但由于商品和服务价格相对便宜,当将生活成本调整为PPP后,可能会发现其实际生活水平与美国相差并不大。这样的对比有助于更好地理解全球经济的多样性。

以中国为例,近年来中国经济高速发展,GDP总量已成为全球第二。按照名义汇率计算,中国的收入水平仍逊色于发达国家。然而,若根据购买力平价调整后,中国人均GDP在全球排名却显著提升。这说明,在中国,虽然每个人的名义收入可能较低,但由于生活成本相对较低,PPP使得人们的实际购买力得以体现,为评价中国经济提供了不同的视角。 但需要注意的是,PPP也并非万能。各国的社会结构、消费习惯及文化差异都会影响这一指标的准确性。

某些地区的特定商品可能在价格上与其他地方差异巨大,这会导致PPP的计算失真。此外,经济发展的不平衡性使得一些国家的商品和服务的可获得性存在差异,从而对购买力的评估产生影响。 在实际应用中,许多组织和机构通过采集各国商品和服务价格进行PPP的计算。例如,国际货币基金组织(IMF)和世界银行(World Bank)会定期发布关于各国PPP的数据报告,提供市场分析和经济研究的基础资料。这些数据不仅对学术研究意义重大,也为政府部门和企业决策提供了重要参考。 随着数字经济和全球贸易的发展,PPP的概念也在不断演化。

新的消费模式和技术进步正在改变商品和服务的流通方式。例如,电子商务的崛起使得全球买卖的界限愈加模糊,价格比较变得更加便捷。然而,这也使得传统的PPP计算面临挑战。在数字商品和服务中,其定价往往不再由本地市场驱动,而是受到全球市场的影响。 在未来,随着全球经济的不断变化和发展,PPP这一指标的重要性可能会进一步上升。越来越多的研究者和政策制定者将关注如何通过更为精准地计算和分析PPP数据,以理解经济动态及其对国际贸易、投资和财政政策的影响。

总体而言,购买力平价作为一个经济学重要概念,为我们理解国际经济关系提供了重要的工具。无论是政策制定者、企业决策者还是普通消费者,PPP都在不同程度上影响着他们的决策和认知。未来,随着全球经济的进一步融合和复杂性增加,深入研究和认识这一概念的重要性将愈加明显。我们期待在这一领域的持续探索与发现,为我们更好地理解和参与全球经济提供坚实基础。