基因组是生命遗传信息的完整载体,其结构与功能在生物进化中占据核心地位。随着测序技术和基因组组装方法的进步,科学家们得以窥见基因组结构变化的深层机制,尤其是涉及大规模基因组重排事件对物种分化和适应演化的重要影响。最近一项发表在《自然生态与进化》上的研究深入揭示了环节动物门中非海洋类群——黏液环节动物(Clitellata)基因组结构的一次突发、极其剧烈的重排浪潮,这一现象为理解非海洋环节动物起源及其独特适应性演化提供了重要线索。 环节动物作为一个多样且进化历史悠久的门类,涵盖了从海洋底栖到淡水及陆生生态位的多样生物体。传统观念认为,大多数动物类群在长时间进化历程中保持了较为稳定的基因组宏观结构(宏观共线性,macrosynteny),这有助于维持多基因簇如Hox基因群的功能协调,从而保证发育及生理过程的稳定运行。然而,黏液环节动物以其广泛的淡水及陆生分布及适应特征,展示出与海洋环节动物截然不同的基因组结构特征。

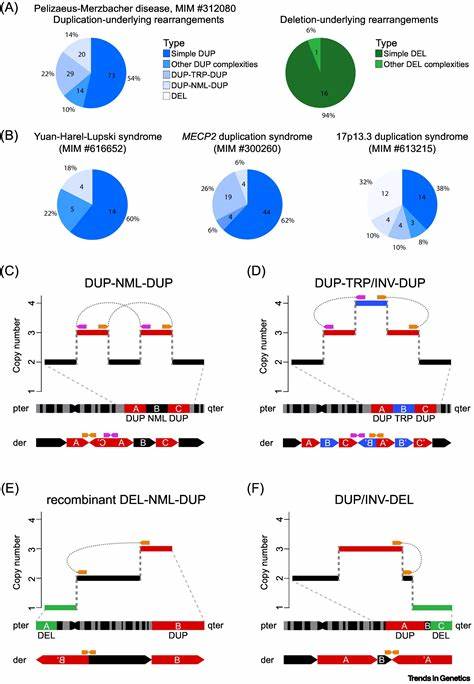

研究团队经过大量基因组测序与全面比对分析发现,相较于海洋环节动物,黏液环节动物的基因组经历了极具戏剧性的重排事件,导致宏观共线性的丧失与基因组合的深度重塑。 这种基因组内部的“地壳运动”并非随机发生,而可能伴随特定的分支节点,是一种“突发”的基因组重排浪潮。研究表明,此次重排涉及染色体融合、断裂、倒位以及大片段转位,乃至新型的新型着丝粒(neocentromeres)的形成,这些新着丝粒伴随转座因子的积累,为染色体的稳定提供了新的动力学基础。此外,这场基因组大变革还与基因组稳定性及细胞分裂稳态调控相关基因的失落交织发生,暗示基因组维护机制的缺失可能为结构重组打开了大门。 在空间三维构象层面,这些基因组重排同样导致了基因间相互作用模式的转变。例如,Hox基因群中短程相互作用被破坏后,却重构为更长程的染色体内关联,显示了基因调控网络对结构变革的高度塑性与适应能力。

这种现象不仅反映了基因组线性序列的重新排列,也表现为染色体三维空间构象的调整,可能是非海洋环节动物适应新环境和生态位的分子基础之一。 更值得关注的是,黏液环节动物对染色体重排的“容忍度”远超其他动物类群。在许多物种中,过度的基因组重排会导致发育异常或生殖障碍,但黏液环节动物却成功地通过这一巨大结构变革,形成了全新且功能完整的基因组架构。研究人员提出,这种对染色体结构重塑的高容忍性,或与其独特的生命周期、繁殖方式和生态策略密切相关,也为理解基因组进化提供了全新的视角和范式。 这次基因组重排的时代背景和驱动机制也引起学界浓厚兴趣。物种从海洋生态位向淡水及陆生栖息地转变的过程中,生态压力和适应性需求大幅增加,基因组的突变与重组可能提供了足够的遗传多样性和创新性,以支持物种的生存和繁衍。

该研究暗示,这一“爆发性”基因组变革事件标志着非海洋环节动物起源的关键分支点,结束了此前漫长的基因组稳定状态,开启了一个全新的演化阶段。 除了对环节动物多样性生成机制的认识外,本研究还推动了我们对基因组结构与功能关系的理解。基因组重排不仅影响基因顺序,还深刻调控基因表达的空间关系和调控元件的互动网络,从而对形态发生、发育进程乃至适应演化产生深远影响。研究团队结合了高级基因组比对、转座元件分析、染色体三维结构测序(如Hi-C技术)及功能基因组学方法,实现了对这一复杂基因组重排事件的多层次解读。 值得一提的是,基因组中的转座元件特别是DNA转座酶家族在结构重排中扮演了至关重要的角色。它们不仅作为遗传变异源泉,还参与新着丝粒区域的形成与稳定,反映了转座元件与染色体功能进化间复杂的协同关系。

此发现为进一步研究基因组结构变革中“寄生”遗传元素的作用提供了坚实的证据。 总体而言,这场针对黏液环节动物的基因组研究揭示了一种少见且深刻的“基因组地质变动”,其规模之大、影响之深远前所未有。它证明了生命进化并非总是平缓渐进,而可能伴随着周期性的基因组大爆发,为物种分化和生态创新赋能。这一发现还提示我们,在基因组研究中,应更加重视非典型物种及其独特的基因组进化轨迹,以更全面地理解生物多样性的起源与演变。 未来的研究将聚焦于深入解析这类基因组重排的起因、生物学后果及适应性价值。结合功能基因组学和遗传学实验,进一步鉴定关键的调控因子和变异热点,揭示基因组结构与形态功能进化的精准联系。

此外,将此类基因组研究拓展至其他生物类群,有助于发现是否存在类似的基因组重排事件及其演化意义,推动整个生命科学领域对基因组动力学的新认知。 总结来说,黏液环节动物基因组中发生的这场突发性大规模重排,是生物基因组进化研究中的里程碑,深化了我们对基因组演化规律、生物多样性生成及适应机制的理解。这不仅丰富了环节动物系统学,也为广泛的分子进化和生态适应研究提供了珍贵的范例和数据支撑。随着科技的不断进步和研究的深入,相信未来我们能更清晰地揭露基因组重排背后的秘密,揭开生命进化更加丰富和复杂的篇章。