随着大型语言模型(LLM)在自然语言处理领域的广泛应用,越来越多的开发者和企业开始关注如何在实际环境中将单一模型实例高效地服务于多个并发用户。尤其是在本地运行或自主部署LLM时,规模化和多用户支持成为不可避免的技术难题。本文围绕“同一LLM实例如何为多个客户服务”展开深入探讨,分析其背后的核心原理和实现方法,旨在帮助读者系统了解相关技术细节和实战经验。首先要明确的是,大型语言模型本质上是一个计算函数,接收输入(通常是文本提示),并生成对应的输出文本。它并不是一个有状态的应用程序,经历多个请求之间的上下文记忆和状态保存必须通过外部机制来实现。在一次向模型发送的请求中,可以包含上下文历史,从而实现对话连续性,但在不同请求之间,模型本身不会自动保存或混淆任何信息。

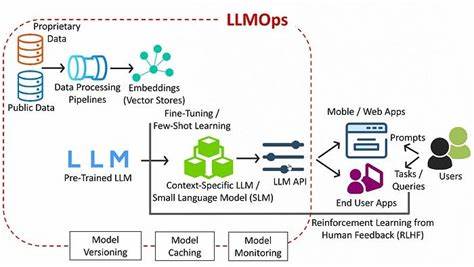

换句话说,模型是无状态的,每一次调用都是独立且隔离的。这一特性从根本上保证了同一实例可以同时处理多个客户请求,而不会导致数据混淆或上下文错乱。面对同时涌入的大量请求,LLM实例的背后架构一般通过多种技术手段实现高效并发处理。核心思路是请求管理和资源调度,确保模型计算资源不被浪费且响应及时。后端服务器通常采用异步处理机制,通过事件循环和协程技术使多个请求能并行排队执行,而不是阻塞等待。此举极大提升了吞吐量和响应速度。

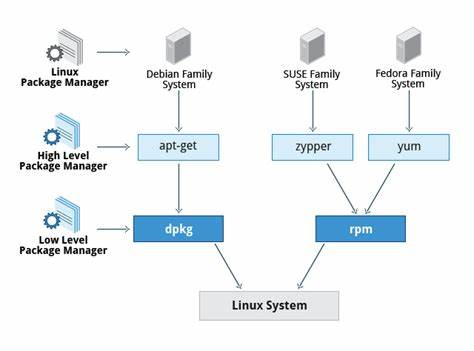

除此之外,批量处理是提升效率的重要手段。在实际运行中,多个用户发送的提示会被服务端聚合成一个批次,在单次模型前向计算中同时进行预测。由于模型本身的计算是高度并行的,该技术既降低了单次调用的计算负载,也缩短了整体延迟,尤其在高并发场景下效果显著。为了进一步扩容和容错,部署架构中常见多副本模式,服务器上运维多套模型实例,实现负载均衡和请求分发。通过复制模型实例,系统可实现水平扩展,同时提高可靠性。当某个实例出现故障时,其他实例能够接管请求,保障服务连续性。

安全性和隐私保护也是多用户同一模型实例运行中必须重点关注的问题。由于模型是无状态的,只处理接收到的输入数据,内存中不存在用户持久信息,天然隔绝了不同用户数据交叉的风险。但开发者需确保应用层在拼接上下文或存储对话历史时,不会错误复用不同客户的数据。坚实的内存隔离和请求上下文管理能最大程度避免信息泄漏。此外,从业务和产品的角度看,影响多用户同时使用体验的关键指标包括响应时延和模型吞吐率。通过负载预测和智能调度,系统能提前准备计算资源,避免突发流量带来的性能瓶颈。

实时监控和自动伸缩机制让整体架构更加灵活且高效。使用缓存机制保存常见请求的答案,亦是减轻模型负担的有效策略。除了纯技术层面,理解大型语言模型的推理过程对于设计多用户服务框架也十分关键。每个请求涉及从输入编码到多层Transformer网络的计算,输出概率分布生成文本,这一流程计算密集。多用户并发执行时,合理组织数据输入和显存管理能够最大化计算资源利用率。随着硬件技术的发展,图形处理单元(GPU)和张量处理单元(TPU)等专用加速器逐渐普及,支持更大批量的请求并行处理。

结合底层存储优化,整体架构不仅能保持高性能,还能实现成本控制。回顾整个流程,单一大型语言模型实例本质上像一个极快的函数,可以被多次调用,每一次调用彼此独立。关键是如何搭配合适的服务器架构和调度算法,让这“函数”的调用变得高效且安全。理解和掌握无状态模型特性、请求批处理、异步处理以及多副本部署,是构建高并发、多用户LLM服务的核心所在。未来,随着模型不断进化和硬件性能提升,提升多用户服务能力的技术方案也将更加成熟和多样。更智能的请求调度、微服务架构拆分以及自动化运维手段,会进一步推动LLM应用的规模化和普及。

无论是企业级应用还是个人开发者,只要深刻把握同一模型实例服务多客户的核心原理,就能在实际中设计出高效且安全的对话系统,满足日益增长的用户需求。大型语言模型的多用户服务架构是一场技术与工程的协作盛宴,注重细节与系统化设计则是通往成功的关键。