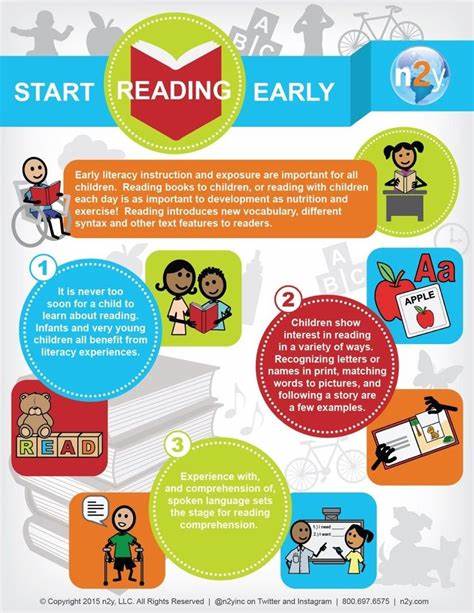

在数字化高度普及的今天,儿童的日常生活里充斥着各种屏幕设备,平板、手机、电视等成为最主要的娱乐和信息来源。然而,与此同时,孩子们开始自主阅读的时间却被明显推迟,形成一种“识字滞后”现象。简单来说,这一现象指的是孩子们接触并真正掌握阅读技能的年龄越来越晚,远远落后于他们接触电子屏幕的时间。事实上,这种不平衡不仅对孩子的学习产生影响,还可能对他们的认知发展和终生学习习惯形成带来负面影响。科学、历史和教育实践都对此提供了丰富的视角和证据。识字滞后并非一种不可避免的自然规律,许多研究表明,儿童完全具备在两至四岁之间学习阅读的能力。

但现代教育体系通常在孩子七八岁甚至更晚时才开始系统教授独立阅读技能。在这之前,孩子们主要从屏幕中吸收信息,形成对消费短平快媒体内容的依赖,难以开发出对文字深度理解和欣赏的能力。现实生活中的数据支持了这一观察。统计显示,目前美国约六成的六岁儿童拥有属于自己的平板电脑,显示出极早的数字设备普及率。5至8岁儿童每日平均屏幕使用时间超过三小时,多为诸如短视频和动画片等碎片化内容。这些短时、高刺激的内容极大占据了孩子注意力,与阅读的深度集中形成鲜明对比。

之所以出现这样晚教学阅读的现象,背后既有社会文化因素,也有教育实践的固有限制。现代父母普遍重视早期阅读,常常为婴幼儿读书,同时鼓励亲子共读。然而,随着孩子成长,父母的时间和精力逐渐被分割,照料和教育压力增大,单纯依靠陪伴朗读难以长期维持。此时屏幕设备以其便捷性和多样内容成为重要替代,能够暂时安抚情绪和填补空闲。阅读和屏幕之间存在明显的时间竞争关系。阅读初期需要持续且集中的努力,大约需要一年时间和每日十到三十分钟的坚持,才能达到孩子独立自愿阅读的阶段。

而屏幕内容则以即时满足和快速反馈吸引儿童,形成强烈的习惯依赖。现代教育专家对于为何晚教阅读意见不一,甚至产生较大分歧。很多主流研究者强调生理基础,认为阅读涉及大脑多个区域的复杂协调,而如髓鞘形成等脑组织发育尚未充分,限制了过早读写能力的获得。但近年来对相关神经科学研究的深入审视发现,这些神经发育指标往往早在两岁左右已经开始迅速发展,并且呈现较大个体差异。甚至脑部发育表现出对学习活动的高度适应性。这意味着生理发育并不是一个不可逾越的门槛,而更可能是一个灵活的发展趋势。

跨语言的对比研究也揭示了早期阅读时间推迟的根本并非儿童能力,而是在于语言的结构复杂度。例如,英语作为一个拼写与发音不规则的语言,本身对儿童识字构成较大挑战。而在一些拼写更规则的语言,如德语、芬兰语,儿童往往能更早且更顺利地掌握阅读技能。历史更是提供了早期阅读能力普适性的有力佐证。十七、十八世纪的欧洲社会,儿童开始阅读的年龄普遍比现代晚学龄期早得多。教育家和作家如查尔斯·胡尔、安娜·莱蒂西亚·巴博德等人,积极倡导和实践针对两至四岁儿童的读写启蒙,并获得显著成效。

许多当时用于启蒙读物的文献即便面向极幼龄儿童,也包含大量复杂词汇和句式,反映出当时社会对幼儿识字能力的高度期望。历史上的早期阅读并非少数精英的专利,虽然在社会上层更为普遍,但这种范式及其价值早已被广泛认可。面对识字滞后现象,我们必须认识到延迟阅读的直接后果远超学业成绩的下降。缺乏早期阅读经验,儿童难以养成自主学习和深度思考的习惯,长期将可能导致阅读兴趣与能力的断层,从而影响其综合素质乃至未来学业和职业发展。与屏幕相比,阅读不仅提供知识输入,更培养专注力、理解力和批判性思维能力。阅读同时也是情感调节和亲子关系建立的重要途径,能够减缓儿童的情绪波动,提升心理健康水平。

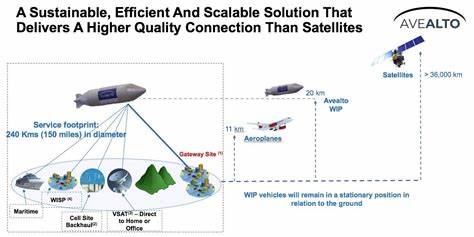

优化儿童识字环境呼唤社会整体的协同努力。一方面,教育体系需突破一刀切、进度同步的限制,采用更灵活多层的教学策略,满足不同儿童的个性化识字需求。教师和学校应强化早期阅读指导和支持,提升家长的科学认知和实践能力。另一方面,家庭作为孩子最早的学习环境,应重视早期读物的选择与亲子共读,减少依赖屏幕设备,营造丰富的语言和阅读氛围。政府和社会组织则应出台配套政策与资源,普及优质早教读物和培训,促进教育公平。现代信息技术也能成为推动早期阅读的助力。

通过设计科学且富有趣味的数字阅读工具,将屏幕使用转化为培养阅读兴趣的媒介,从而帮助孩子在亲切、轻松的环境中逐步建立阅读能力。总的来看,识字滞后是当今社会面临的复杂教育挑战,涉及文化、科技、家庭以及传统观念等多重因素。扭转这一趋势,不仅需要学界持续深入研究神经科学和教育学的交叉领域,更需要各方协同创造儿童优质的早期阅读生态。唯有如此,才能使儿童从更小的年龄开始享受阅读带来的广阔世界与认知自由,摆脱被屏幕媒介主宰的时光,从根本上提升全民的文化与学习素养。识字,绝非仅是一项学业技能,而是一把通往精神自由的钥匙。每个孩子都应当有权利和机会,在适合的时间抓住这把钥匙,从而开启属于他们的精彩人生。

。