宇宙浩瀚无垠,充满了各种令人惊叹的结构。众所周知,太阳系中的行星呈现出规则的球形,银河系则以旋转的盘面形态向我们展现它的壮丽。然而,当我们将视野进一步拉远至比银河系规模大一千倍,覆盖包括我们的邻近仙女座星系及数十个其它星系时,宇宙呈现出截然不同的面貌。星系不再孤立地紧密排列,而是形成一种独特的结构网络,科学家称之为“宇宙之网”。这是一种由丝状物、巨大结构墙和空间空洞组成的复杂网格,起源于大爆炸后物质微小密度波动逐渐放大的结果。这种网络不仅具有分形几何特征,更展现出分枝状的流动模式,而不是天体间的简单轨道系统。

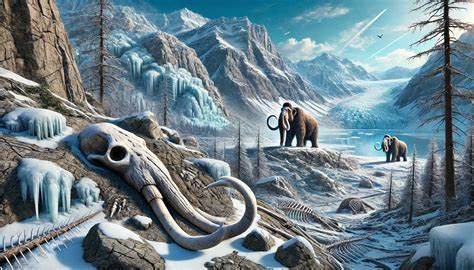

令人惊叹的是,尽管宇宙之网如此庞大且远在天际,它与我们日常在地球上看到和感受到的自然现象却有着不可思议的相似之处。宇宙之网的形状和演变在某种程度上反映了诸如泳池底部光线的折射图案、泡沫生长形态、菌丝网络以及人体的呼吸系统等现象。研究人员试图透过这些地球上的类比,将极度复杂且难以观测的三维宇宙结构转化为更易于理解和实验验证的模型。这些跨学科的联系不仅推动了科学研究,也引发了艺术、哲学甚至精神层面的深刻思考。 从视觉模拟中,我们可以窥见宇宙之网的宏大形态。计算机模拟将星系描绘成光点和丝状结构,模拟展示了数十亿年中物质如何沿着这些“根系”轨迹汇聚,形成密集的星系团。

地球上的河流网络与此有着惊人的相似性。正如地表水流沿坡度汇聚形成纵横交错的支流,宇宙中的物质也沿着引力势能“坡度”流向星系,聚合成庞大而有序的丝状结构。研究人员甚至借助地理学上的沙盘河流模型,模拟宇宙物质的流动,探索“星际雨季”的假设,即短时间内物质大量汇入丝状结构,类似暴雨期间河流的瞬时丰沛。 这种“河流”的类比并非偶然。水流以其独特的分枝形态有效地传输和汇聚养分,滋养陆地生态。宇宙之网中的银河系通过丝状结构被“输送”物质和能量,实现了宇宙大尺度结构的持续演进。

河网和宇宙网都展现了从均匀初始条件向复杂分形系统转变的共同规律。尽管无论是河流还是宇宙丝状体的具体路径在底层细节上存在不确定性,但其宏观分布却具有较高的可预测性。 此外,泡沫结构为理解宇宙空洞的扩展提供了富有启发性的模型。宇宙中的巨大空洞,就像肥皂泡中的大气泡一样,不断膨胀并挤压周围较小的空洞。两者都遵循类似的物理规律,虽然机制不同——肥皂泡受表面张力驱动,而宇宙空洞则受低密度区域的膨胀加速。泡沫网络中泡泡的接口常以120度均分,而宇宙空洞的边界则较为粗糙,但二者在空间分布和动态演化上的相似性,帮助科学家更深入理解宇宙结构的形成机制。

令人着迷的,还有宇宙之网与生物网络的相通之处。地球上,菌丝和粘菌通过分枝辽阔地布展,形成高效的养分传输网络。科学家曾用粘菌模拟东京地铁线路设计,该算法对宇宙丝状体的识别和连接也提供了新的启发。人体呼吸系统更是一座生物工程奇迹,气管分出23次分支直达肺泡,使得氧气与血液充分交换,极致利用有限空间获取最大表面积。神经元的树突网络同样体现了信息在有限资源下的快速传输和分散策略。最新研究发现,宇宙丝状体周围星系团的连接性竟遵循类似的几何规则,尽管它们形成的具体机制和目的大相径庭。

这些跨尺度的网络结构展示了自然界一种普遍的优化原则——高效分流与汇聚。从宇宙结构到地表地形,从菌丝到人体系统,这些网络都在有限空间与资源下,实现了物质或信息的高效流动。它们的几何形态和演化过程体现了物理、化学和生物学的深刻联系,促进我们重新思考宇宙与生命的本质。 对于普通人来说,“看见”宇宙之网可能听上去遥不可及,但其实透过科学的视角,我们可以在多种地球现象中间接体验这宏大的宇宙结构。泳池中因水面波动产生的光斑,河流汇聚成壮丽河网,泡沫破碎时连绵的气泡形态,森林中菌丝织就的地下网络,甚至我们自身肺部错综复杂的气道分支,这些都在形态与功能上遥相呼应宇宙无垠的丝状体。 这类跨学科观察不仅帮助科学家拓展思维,也为艺术家提供了灵感源泉。

装置艺术中仿照宇宙丝网构造的作品,激发人们对自身位置与宇宙关系的沉思。哲学层面,这种类比引导我们超越个体生命,感悟宇宙整体网络的和谐与美丽,获得一种“全尺度”视角的意义感和敬畏。 总结来看,“宇宙之网”不只是天文领域的专业术语,而是一种穿梭于宇宙和地球、生物与无机结构之间的共通语汇。借助地球上的水流、泡沫、菌丝以及人体自身的呼吸和神经网络,我们以宏观和微观相结合的视角,窥见宇宙的深刻奥秘。未来,随着科学技术的不断进步,我们甚至或许能通过更加直观的方式“看到”这张浩瀚宇宙的网,进而更深刻地理解自身在宇宙中的位置与意义。在大千世界中寻找共同规律,是人类探索未知、邂逅宇宙壮丽诗篇的重要方式,启示我们在自然与宇宙间搭建起一座充满智慧与美感的桥梁。

。