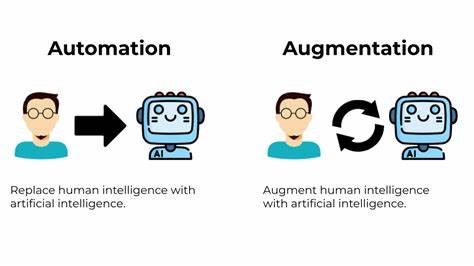

自动化技术的进步正以前所未有的速度改写着全球的劳动力市场。从早期工业化时代的机械设备,到现代人工智能和机器学习系统,自动化已成为提升生产效率和经济增长的重要驱动力。然而,许多人担忧自动化会大规模取代人类劳动,导致大规模失业和职业消失。那么,自动化究竟是替代了人类的专业技能,还是在某种程度上增强了这些技能,实现人与机器的协同合作呢?这一问题关乎未来职场的走向与人才培养的重点,值得深入探讨。 首先,我们需要理解“自动化”与“专业技能”在劳动市场中的内涵。自动化指的是利用技术手段令机器设备或软件系统执行过去依赖人工完成的任务。

专业技能则包括特定领域中需要丰富知识、经验和判断力的工作能力。一个职业通常由多个任务组成,其中部分任务可能更易被技术替代,如重复性的操作或数据处理,而另一些任务则依赖于复杂的判断、创新和人际交流,短时间内难以被自动化取代。 麻省理工学院经济学家大卫·奥特(David Autor)在其研究中指出,自动化对工作岗位的影响极具复杂性,有两种主要机制:一方面自动化替代劳动,用机械或软件完成原本由人工执行的任务;另一方面,自动化也能补充劳动,增强工作效率和产出,促进劳动力需求的增长。该理论表明,即使技术替代了部分任务,整体工作岗位并不会完全消失,而是随着任务结构的调整而变化,专业技能的需求也随之发生转变。 奥特与麻省理工学院研究员尼尔·汤普森(Neil Thompson)联合提出的职业专业技能模型,为我们全面理解自动化与技能关系提供了理论框架。模型认为,关键不在于自动化替代了多少任务,而在于哪类任务被自动化及其对应的技能要求如何变化。

具体现象表现为:当高技能任务被自动化替代时,职业整体对技能的要求降低,适合该职业的人群扩大,但工资水平下降;反之,则技能门槛提高,合格工人数量减少,工资水平上升。 这一模型的解释力可以通过多个真实世界的例子体现。在出租车行业,传统出租车司机需要专业驾驶执照和相关资质,具备较高的技能门槛。随着Uber等网约车平台兴起,行业门槛大幅降低,任何拥有车辆和智能手机的人均可成为司机,专业技能要求下降,司机数量激增,但相应地工资水平降低。而在校对行业,数字排版技术消除了许多传统校对的重复性人工任务,使得专业校对工作转向高阶的内容编辑和文稿结构完善,其对专业技能的要求显著上升,能够胜任该工作的人员减少,工资反而提升,整体就业规模缩小。 该模型还强调了继续教育与技能培训的重要性。

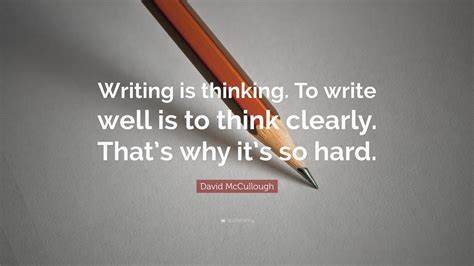

随着自动化替代部分基础性或重复性任务,劳动者必须适应更高层次的专业要求,强化创新能力、批判性思维和人际沟通技能。那些能够利用自动化工具提高劳动效能、凸显人类独特价值的工人,将在未来职场中更具竞争力。 另一个重要视角是语言复杂度作为专业技能的测量依据。奥特和汤普森根据高技能领域特有的词汇频率稀少及复杂度,量化任务描述的语言难度,这一方法为客观评估任务的专业化程度提供了科学依据。通过对比过去几十年的职业说明书内容变化,研究发现任务的语言复杂度与职业技能需求呈正相关,这既反映了自动化如何影响不同职业的技能构成,也为政策制定和人才培养提供了数据支持。 社会经济层面的影响同样值得关注。

自动化导致的技能结构转变对薪资分布和就业机会带来深刻影响。一方面,提高技能要求通常伴随收入增加,但就业岗位减少,可能加剧职业分化和社会不平等;另一方面,降低技能门槛有利于扩大就业,但工资水平可能下滑,影响劳动者生活质量。这种两难局面要求政府、企业和教育机构协同努力,构建合理的技能培训体系和就业保障机制。 此外,企业层面对自动化实施的动机也直接影响技能和就业的走向。若企业重点追求成本降低和员工替代性提升,可能倾向于采用降低技能需求、简化岗位的自动化方案,导致低技能岗位增加但工资下降;反之,如果企业将自动化作为增强员工能力、提升产品和服务品质的工具,则更有可能推动专业技能升级和员工价值提升。由此可见,技术的应用方向需与企业战略和社会政策相匹配,方能实现自动化红利的最大化。

面向未来,人工智能、机器人等前沿科技将继续拓展自动化边界,进一步改变职业生态和技能结构。很多高复杂度、创造性和情感互动需求的工作依旧需要人类专家,而对这些工作支持的自动化工具将成为提升绩效的关键。人机协作将成为新常态,劳动者能否适应新技术、持续提升能力,是决定职业发展的核心因素。 总结来看,自动化既非完全替代人类专业技能,也非简单增强,而是复杂的动态交互过程。通过剖析任务内容、技能要求与技术应用的相互关系,我们理解了自动化如何重塑职场生态、调整技能结构、影响就业和薪资水平。有效应对这一变化,企业应理性设计岗位和自动化路径,员工需不断学习和提升,政策制定者则需营造支持创新与就业共享的环境。

这样才能在技术变革中实现技术与人的协同共进,迎接更加智能和人性化的工作未来。