在现代社会中,数学学习不仅是学术教育的重要组成部分,更是个人未来职业发展和社会参与的基础。然而,许多人在数学学习过程中遇到困难,难以取得理想的进步。近年来,神经科学的发展为理解大脑如何支持数学学习打开了新视野,特别是一项由英国萨里大学领导的国际研究团队所开展的前沿实验令人振奋。研究表明,对大脑前额叶皮层施加轻微的电刺激,能够有效提升数学问题的解决效率,尤其是在那些神经连接较弱的个体身上表现尤为明显。该发现不仅为教育领域带来创新思路,也为缩小学习差距提供了生物学上的可能性。数学学习的困难长期被认为受环境和社会经济因素影响较大,但越来越多的证据表明,先天脑部结构和神经化学因素在学习能力中发挥着决定性作用。

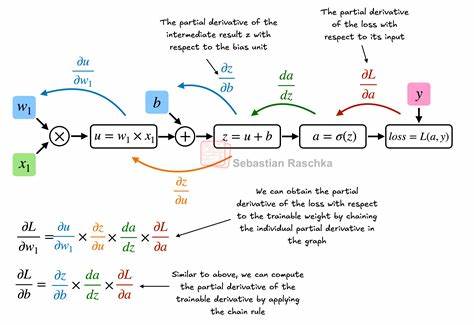

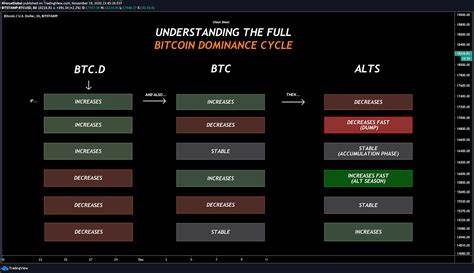

所称的“马太效应”在教育中非常普遍,即那些起步较好的人在学习过程中不断拉开与他人的差距,而处于劣势的人则难以迎头赶上。此次研究发现,连接大脑执行功能重要区域——背外侧前额叶皮层(dlPFC)和负责记忆和知识调取的后顶叶皮层(PPC)之间的神经联结强度,是预测个体数学学习表现的重要指标。研究者们利用磁共振波谱技术(MRS)测量了大脑内两种关键神经递质:谷氨酸和γ-氨基丁酸(GABA),二者与大脑的可塑性和学习能力密切相关。结果显示,GABA水平较低的个体受益于电刺激的效果更为显著。具体实验过程中,72名年龄在18至30岁之间的健康成年人完成了为期五天的数学学习任务,包括计算解题和死记硬背内容。在此期间,部分参与者接受了针对dlPFC和PPC区域的随机噪声脑电刺激(tRNS),该技术以其安全无创和无痛的特点,成为当前调控大脑活动的热门方法。

实验结果明确表明,针对dlPFC的电刺激显著提升了学习效果,尤其是在神经连接较差的个体中,这一影响尤为突出。研究学者推测,tRNS能够通过调节神经活动“释放大脑的刹车”,优化神经网络效率,使其更好地适应新的学习任务。此次研究不仅验证了功能性神经连接的因果作用,还揭示了神经递质GABA在调节学习敏感性中的关键角色。更重要的是,这一发现为个体差异的教育干预提供了科学依据,突破了以往单纯调整教学环境的限制。从教育学和心理学的角度来看,针对人的神经生物学特征进行定向干预有望成为提升学习效果的新范式。萨里大学心理学系负责人Roi Cohen Kadosh博士强调,传统的改善教学成绩方法多集中于课程和教学质量的提升,鲜有关注学习者神经基础的研究。

然而,教育结果往往受到生物学因素的深远影响,未来跨学科融合有望推动教育公平与质量的双重发展。此外,数学能力在从儿童到成人的各个发展阶段都表现出一定的稳定性,这意味着生命早期形成的神经结构可能长期影响学习表现。具体来说,大脑中包括dlPFC、后顶叶皮层以及海马体在内的多个区域共同参与数学认知过程,彼此间的有效沟通及信息传递效率决定了学习成效。该研究采用了先进的功能连接分析工具,手动生成了多个关键脑区的三维体积模型,清晰描绘了前顶叶与后顶叶之间的连接模式。未来,利用这些神经网络图谱结合个体神经化学特征,可以实现更精准的脑刺激干预方案。此外,tRNS作为一种安全的脑部刺激技术,逐渐在认知增强和神经康复领域展现出广泛前景。

它通过向特定脑区施加微弱的随机电流,促使神经元更有效率地响应信息,同时不引起明显不适。科学家们希望通过更大规模、更长时间的临床研究,评估其在日常教育环境的可实施性和长期效果,助力教育公平化进程。虽然脑刺激技术提供了促进学习的全新工具,但科学界也提醒需谨慎使用,充分考虑伦理问题和个体差异。除了解决数学学科的学习瓶颈,这一发现还可能对多种认知障碍的治疗有所启示。从神经生物学角度理解和改善学习能力,不仅有助于提升个体潜能,也对促进社会整体发展具有深远意义。综上所述,前额叶皮层电刺激作为一种创新的神经调控手段,已被证明能有效促进数学学习过程。

其背后的机制涉及大脑关键区域间的功能性连接和神经递质调控,揭示了学习能力的生物学基础。未来,结合脑成像和神经化学检测,个体化的脑刺激干预有望成为提升学术能力的新策略。随着这类研究的不断深入,将为解决教育中长期未解的“马太效应”难题提供有力工具,为更多学习者开辟通向成功的道路。