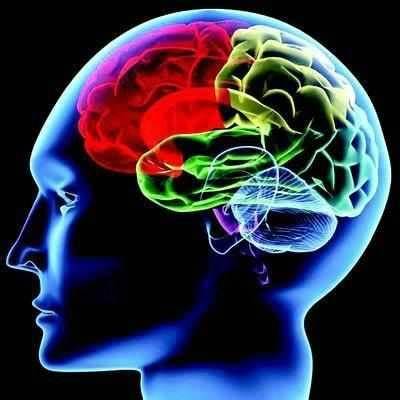

近年来,神经科学领域一直致力于探究大脑的可塑性机制,试图揭示大脑如何适应环境变化、处理信息以及促进学习和记忆。可塑性,即大脑神经结构和功能根据外部刺激发生变化的能力,是理解认知和神经疾病的核心。然而,来自匹兹堡大学的一项开创性研究却通过实验证明,传统针对大脑可塑性的核心认识存在显著误区,尤其是在神经突触传输和信号调节的机制上。长期以来,科学家们认为神经元间的两种主要信号传输方式——自发传输和诱发传输,均通过同一类突触位点,并使用共享的分子机制来调节。这种观点为神经信号的稳定性和灵活性如何兼顾提供了一定依据。匹兹堡大学神经科学系的奥利弗·施吕特教授领导的研究团队,通过小鼠模型展开深入分析,发现这两种传输类型实际上依赖于完全不同的突触传输位点,并且各自拥有独立的发育轨迹和调控规则。

研究聚焦于大脑的初级视觉皮层——视觉信号处理的起始区域。眼睛开启后,研究者观察到诱发传输信号持续增强,表明大脑在不断加强对环境刺激的反应能力;而自发传输信号则维持稳定,显示出一种背景活动的恒定状态。通过化学激活使通常沉默的突触后受体活跃,研究团队成功在人为提高自发信号的同时,诱发信号却未见变化,强有力地证实两者基于不同的突触结构和功能机制。这种突触传输模式的分离极可能是大脑维持内稳态与执行海布学习规则的必要策略。海布学习是指神经连接在行为经验影响下变得更强或更弱,是学习和记忆的生物学基础。自发活动保证了神经回路的基本活跃度和稳定性,而诱发活动则允许神经网络根据外部经验进行调整和优化,两者相辅相成。

这一新认知不仅深化了对大脑信息处理机制的理解,也为精神疾病和神经退行性疾病的研究开辟了新方向。自闭症、阿尔茨海默病以及药物依赖等多种疾病均与突触信号传导异常密切相关。探明正常大脑如何区分并调控不同信号通路,有助于科学家识别疾病中信号传递紊乱的具体环节,并最终推动针对性治疗方案的开发。匹兹堡大学团队在这一研究中借助先进的神经成像手段及分子生物学技术,实现了对神经元微观结构和功能的精细观察。研究成果发表于国际权威期刊《Science Advances》,受到了神经科学界的广泛关注。资助机构包括美国国立卫生研究院、怀特霍尔基金会、阿尔茨海默协会以及德国研究基金会等,显示出国际多方对该研究价值的高度认可。

作为一项突破性的基础研究,这项工作不仅推动了大脑可塑性理论的革新,还将对未来认知科学、心理健康以及神经药理学研究产生深远影响。眼界放眼未来,深入探讨不同类型的突触传输及其调控机制,或将成为开发新型神经治疗和认知增强技术的关键。对于广大科研人员和医疗工作者而言,理解大脑如何在稳定中寻找灵活,在静态中激发动态,是破解复杂神经系统谜题的重要一步。总之,匹兹堡大学这一前沿研究成功颠覆了几十年来神经科学界对大脑可塑性的既有认知,提出大脑依靠独立的突触传输通路以平衡稳定和适应性的崭新模型。未来实验和临床研究将围绕这一理论展开,期待为认知功能障碍和神经精神疾病的诊治带来革新。